基于师生新需求的辽宁科技大学工业文明园景观微更新

访问量:0刘佳佳

刘佳佳,初锐,宋鑫易,张垚杰,李慧颖,杨舒雯(辽宁科技大学,辽宁鞍山114051)

摘要:以辽宁科技大学工业文明园为研究对象,通过实地踏查发现场地现存功能单一、工业景观特征不突出、植物景观缺乏特色等问题,进而通过问卷调查获得使用群体的新需求数据,并将其转换为景观微更新设计策略。最终,以交通流线整合空间印象、场地空间重构以提升多元互动体验、后工业景观空间品质提升、构建“自然野性美”的特色地被植物生态景观为设计切口,为校园景观可持续发展提供更多的可能性。

关键词: 工业文明园、景观微更新、师生新需求、后工业景观、校园可持续发展

辽宁科技大学(以下简称我校)位于美丽的钢都辽宁省鞍山市,现校区已建成22年有余。相比校园室内活动空间的不断完善,师生户外高品质校园空间仍有可提升空间。高校校园景观应与时俱进,面对逐渐增多的师生新需求,大创项目以此为契机,选择校园具有鲜明特色的工业文明园作为研究对象,进行基于师生新需求的景观微更新设计实践,为呼应师生在新时期的多元体验做出尝试,建设充满惊喜的校园自然。

1场地现状与问题

1.1辽宁科技大学工业文明园场地现状

场地位于校园西门东南侧(图1),西门景观片区主要由环形座椅及廊架区、工业文明园和校园人工湖组成,是校园户外休闲活动和展示校园工业文化特色的热门节点之一。其中工业文明园为本次的景观微更新场地,它长约100\text{m}、宽约46\text{m},占地约为4600\text{m}^2。

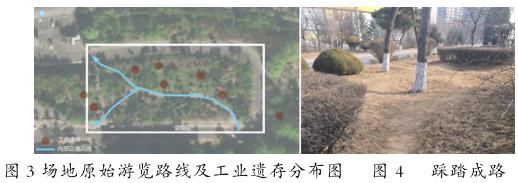

场地及周边现有8个鞍钢工业遗存(图2),象征着鞍钢精神在校园中的展现,场地内有基础的观赏路线与季相较为丰富的植物景观,是校园内别具一格的特色园区。

1.2工业文明园在使用中面临的困境

1.2.1功能的单一性与师生新需求的增长矛盾加剧。

随着校园20余年间的建设与发展,师生群体对活动场地质量的新需求大幅增加,园区单一的游览模式逐渐显得捉襟见肘。工业文明园虽具备基础的道路、植物景观及工业遗存,但仅设计了出入西门的便捷式道路系统,并没有合理规划游览路线和多样化的体验和游憩空间,观赏道路设计不严谨也造成植物景观被踩踏与破坏(图3-4)。面对工业文明园特色游览、工业遗存展示、校史的环境育人功能、师生社交与互动体验等新需求,工业文明园的景观微更新有很大的提升空间。

1.2.2设施老化掣肘工业文明园的特色呈现。

工业文明园建造于2000年初,随着校园建设发展和师生数量激增,园区的老化维护问题逐渐凸显。园区存在工业遗存展示台破损、展示牌遮挡(图5~6)的问题。工业遗存摆放较零散,无显性景观关联,且展示牌缺少对工业遗存的深度介绍。辽宁科技大学前身是鞍山钢铁学院,是共和国冶金人才培养的摇篮,校园历史文化底蕴深厚,岁月沉淀带来的校园文化特色在工业文明园中应得到更充分的体现。

1.2.3植物景观设计的生态性与特色不足。

植物景观设计应与时俱进。工业文明园植物景观符合传统绿化审美与功能要求,但对于生态可持续的景观种植尚未涉猎。另外,植物景观设计未能突出工业文明园的主题特色,应运用景观生态种植设计展现出更有工业特色与“荒野美”的文明园植物景观,同时兼顾季相变化、物种多样性、雨水收集与群落的可持续演替,打造低维护、可持续的校园生态绿地。

2基于师生新需求及改造意向的问卷收集

2.1问卷设计

通过深入踏勘场地和相关案例调研,进行了问卷设计,旨在更加切实地了解使用群体的新需求与期望。问卷问题主要有以下4个部分。

- 一是使用人群基本信息与工业文明园的概况。通过获取填表人基础信息让问卷更加客观和具有代表性。为获取准确的问卷结果,提供了工业文明园卫星图、位置介绍及照片引导师生详细思考场地使用感受。

- 二是对工业文明园现状的使用感受。首先,设置对园内印象深刻的景物问题,对场地特色景观要素进行保留。其次,为精准了解该地块现有的多种不足,问卷采用多选形式提出问题。最后,为让微更新设计更加贴近使用人群的新需求并拓宽园区功能区,问卷设置了期望的活动类型相关问题。

- 三是对工业文明园的改造期望。工业文明园提升方向包括观赏植物、多元体验、工业遗存品质化呈现、道路规划等。工业遗存作为工业文明园乃至辽宁科技大学的特色景观,应更合理地利用与更新,在后续改造中展示工业元素。植物景观是亲近自然的途径之一,为让使用群体更便捷、深入了解植物景观的物种组成和生态效益,问卷设置了植物信息展示方式相关问题。

- 四是对于填表人其他改造意见的补充。

2.2问卷数据分析

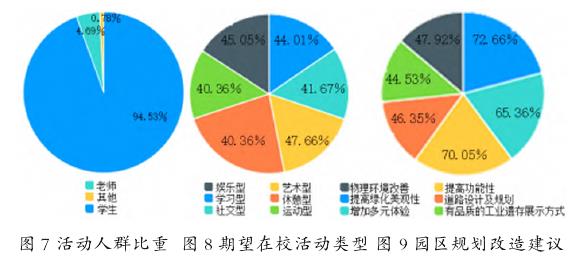

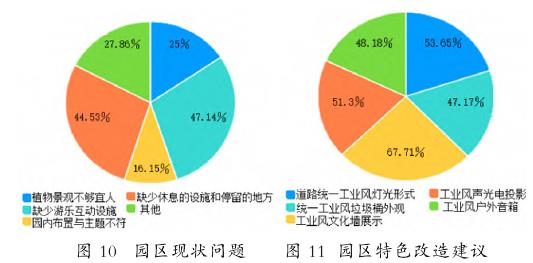

本次填写问卷总人数为384人,涵盖14个学院及部门的师生等人员。我校工业文明园活动人群主要为师生(图7)。师生期望在校主要活动类型为休憩型、艺术型(绘画、摄影、感受历史文化等)、娱乐型、社交型、学习型、运动型(图8)。由问卷结果可知我校文明园存在如下不足:①园区功能布局不足、缺乏多样性空间设计。

师生期望进行系统设计,改善道路设计,同时增加多元互动体验来满足使用人群的新需求(图9)。②缺乏植物景观特色设计。师生更希望通过不同植物的组景获得差异化的观赏感受(图10)。③场地工业元素刻画不足。工业遗存可衍生的潜在校园文化游憩体验未被充分景观化利用和凸显(图11)。

2.3基于问卷数据的工业文明园景观微更新思考

通过调研分析不难发现,校园师生对于工业文明园出现新的使用需求。基于调研数据,从以下几方面进行景观微更新。

- 一是有序完善的环境。对于园区道路的重新规划以及园区功能丰富化,让场地布局更加合理,并增加多元体验,满足师生品质校园生活的新需求。

- 二是特色的植物景观。校园中不缺乏优秀传统植物景观设计,种植排列规整。相较于传统植物景观的高资源消耗,本次研究希望从更加可持续的角度去实现工业特色的植物景观生态种植设计。设计出具有花期展示时间长、物种多样性丰富、群落稳定性高且引人注目的草花组合,展现高品质的荒野花园之美。

- 三是突出场地工业景观氛围。在微更新中更加注重工业遗存的品质化展现,运用多种后工业风格景观元素烘托场所精神。

3基于师生新需求的辽宁科技大学工业文明园景观微更新实践

校园景观环境是学校的身份形象,是校园文化的外在表现,应从物质和精神2个层面对场地进行景观微更新。经研究发现,校园活动场地空间与景观环境利用状况与学生体育活动和学习能力有正相关性[1]。依据师生问卷调查结果,为充分满足师生新需求,应利用校园既有的能够体现校园独特文化的工业遗存以及周围环境,塑造具有鲜明鞍山钢铁文化的特色校园景观文化空间,为师生提供高质量学习和社交环境,增强师生满足感、幸福感。

3.1交通流线组织与空间印象整合

3.1.1兼顾交通性和游览性道路系统。

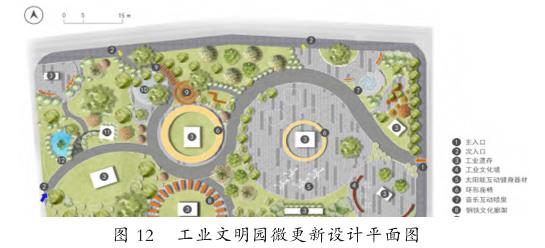

针对前期调研发现的道路问题,将工业文明园的主入口更新设于场地东侧,靠近校园正门的主要人流,方便师生进入。于场地北侧、西侧分别设置2个次出入口,并设置从场地东南到西北的便捷道路和多条游览道路,兼顾了园内的便捷交通与游览性交通(图12)。园区内主要道路采用环状的形式,与工业遗存的弧线元素相呼应,用灵活流畅的线型将园区内各空间串联起来,并与园区外校园顺畅连通,形成一个完整的道路系统。

3.1.2空间印象整合。

将能展现空间工业文化特色的工业遗存置于主要道路附近或空间的视觉焦点处,使人从园区内外都可以更好地欣赏工业遗存。游人可根据沿游览路线观看,更可以用手机扫描工业遗存二维码,深入地了解和体会钢铁文化。精心设计的路线逐渐把一系列的遗存印象片段组合成对空间的后工业景观整体感知。

3.2场地功能重构

由于校区规划建设已成型,我校工业文明园场地空间已无法再进行改动,因此发掘空间潜力,更新微型公共空间显得格外重要[2]。根据问卷中师生的新需求规划了休憩型、艺术型、社交型及娱乐型空间。场地设计提取工业遗存中的弧线元素,整体以圆形曲线为主,中和周围整体方形环境的力度感,与自然有机融合,以道路分隔和植物围合的方式划分出动、静不同区域,营造更加轻松和谐的室外空间氛围,为师生创造舒适宜人的户外活动空间。

3.2.1解压休憩空间。

在场地北侧设计一处下沉休憩空间,植物为半围合的状态,师生休憩时,可欣赏对面工业遗存,增加视觉体验感。在经过长时间工作学习后,大量植物呈现出的“绿色”空间加以花卉色彩的点缀,可帮助自主精神系统放松[3],缓解视觉疲劳、愉悦心情,达到解压效果(图13)。

3.2.2钢铁文化艺术空间。

于场地人流量较大的南侧和靠近校园西门的位置规划了3个文化艺术空间,作为了解校园文化和工业遗存的主要空间,加入特色文化的介绍牌,设置纵向融入工业遗存元素的廊架和景观文化墙作为视觉焦点,提高场地标识度。增设工业风座椅及可倚靠的钢铁文化廊架为师生提供停留观赏工业遗存并体验其文化氛围的行为支持(图14)。

3.2.3音乐互动交流空间。

在场地的西北侧设计了可互动的音乐喷泉,打造出一个有吸引力的社交交流空间,营造有亲和力的交流环境和活跃温情的“氛围”。景观照明与场内设施交相辉映,更可利用手机小程序扫码调节互动喷泉的灯光、音乐、喷泉模式,打造音乐互动喷泉的夜间艺术照明场景,不仅与场地西侧的人工湖和夜景空间进行呼应,更活跃了场地的夜间艺术氛围,赋予了场景个人定制化的自由惊喜体验(图15)。

3.2.4健身娱乐互动空间。

健身娱乐空间位于场地东侧,靠近主入口,为师生提供了主要进行体育锻炼、休闲娱乐的活动空间。用较大的乔木和绿篱围合,减少产生的噪音对其他空间活动的影响。采用新型太阳能健身互动设施,通过运动及太阳能板为电子屏幕提供电能,提高新鲜感,增强设施互动性,降低设施空置率(图16)。不但体现了国家新能源低碳的发展趋势,健身器材也能统计使用者的运动量,并可以通过二维码连接手机小程序获得运动数据。

3.3“自然野性美”的特色地被植物景观生态设计

针对场地的后工业特征,应打造以多年生草本地被植物为主的地被植物群落,结合竖向设计营造微地形丰富的生境[4],也包括干旱、湿润、阳生、阴生等多种光照和水因子差异化的生境类型[5]。通过参照乡土植物本地生境的物种组合和结合观赏周期长的多种植物组合改良设计,建植群落稳定性高、抗杂草入侵、富有“自然野性美”的多年生低维护地被植物群落[5-6](图17)。同时在多样性植物群落基础上,为动物提供协同共生结构设计[4],促进动植物多样性提升、可持续发展的校园绿地稳定性生态系统。

3.4场地空间营造及品质提升

3.4.1工业遗存的活化和再利用。

改变工业遗存原有空间位置,按游憩路线合理分布,使其与景观自然结合,模糊各功能区的边界,激发人群对场地利用的更多可能性,增加空间活力。通过扫码了解对应工业遗存以及钢铁文化,实现人与工业遗存的互动交流,使人与历史文化相联结,令现有工业遗存活体化,充分利用其文化价值,构建集体记忆和重现鞍钢事迹。设计安放具有工业元素的公共设施,体现空间的后工业风格,与文化相互交融,营造别具一格的校园景观。

3.4.2丰富空间的侧界面与底界面。

通过适当增加工业风景观墙、廊架等“线”性元素,提升场地的侧界面围合感,更具设计感和工业体验。底界面的地面铺装注重与整体后工业风格相统一,兼顾多样化与协调性,石材和耐候钢等铺装材料本地取材,并作耐磨防滑、防锈处理,以适应本地夏雨冬雪的气候特征,为师生进行多元活动提供美观场底界面(图12)。

3.4.3提升场地节水生态品质。

应对气候变化和水资源匮乏的城市现状,一方面,在场地绿地中增设下凹绿地,增加绿地“漏斗”以收集雨水;同时遵循可持续发展理念,设计“雨水花园”湿洼地用来就近吸收渗透校园雨洪,实现水资源的循环集约利用;另一方面,整体将地面铺装高于周边绿地,使道路排水全部回灌绿地,提高自然灌溉率,降低人工浇灌用水量。更进一步,利用校园绿地自生地被群落并增植多年生开花植物,减少高耗水量的一二年生花卉和草坪用量,实现绿地的节水和低维护。并将这种做法进行科普宣传展示,倡导节水、低碳的可持续理念。

4结语

随着时间推移,高校校园景观将是一个不断演变的动态过程,以景观微更新的方式不断呼应师生群体的新需求,并遵循可持续发展理念,尊重场地的特征和校园文脉的延续,相信在未来能为场地带来更多的可能性,逐步营造充满生机活力的师生乐园和校园自然环境。

常见问题(FAQ)

-

辽宁科技大学工业文明园景观微更新的驱动力是什么?

- 驱动力是场地现存的“功能单一、工业景观特征不突出、植物景观缺乏特色”等问题,以及师生群体对户外活动场地质量和多元互动体验的新需求增长。

-

微更新设计如何解决园区“工业景观特征不突出”的问题?

- 设计通过工业遗存的活化和再利用、在主要游览路线展示遗存、设置二维码提供深度文化介绍,以及采用耐候钢、工业风座椅等后工业风格景观元素来烘托场所精神和突出工业特色。

-

“自然野性美”的特色植物景观设计如何体现生态可持续性?

- 该设计采用以多年生草本为主的低维护地被植物群落,营造微地形丰富生境,建植群落稳定性高、抗杂草入侵的组合,同时减少高耗水的草坪和花卉用量,实现节水和低碳。

-

场地功能重构后,工业文明园增加了哪些类型的互动体验空间?

- 功能重构后,场地增加了解压休憩空间(下沉式)、钢铁文化艺术空间、音乐互动交流空间(互动喷泉),以及采用太阳能健身互动设施的健身娱乐互动空间,以满足师生的多元需求。

-

微更新设计中如何提升场地的节水生态品质?

- 通过增设下凹绿地和雨水花园收集雨水,实现水资源的循环集约利用;同时将地面铺装设计高于绿地,使道路排水回灌绿地,结合低维护植物群落,共同实现节水和低维护目标。