数字化模式在景观设计及修复中的应用

马露平,吴晶晶(中国联合工程有限公司,浙江杭州310000)

摘要:利用典型数字化技术——无人机倾斜摄影技术建立的传统村落三维模型,能够详细而准确地反映传统村落现状,为传统村落景观修复与设计提供强有力的技术支撑。本研究以浙江宁波传统村落——走马塘村为案例,完整阐述了无人机倾斜摄影技术———倾斜影像采集、倾斜影像加工、生成三维模型3个步骤,并从走马塘村现状问题入手,依据三维模型对走马塘景观进行修复设计,为数字化模式应用到传统村落景观修复提供了一个典型案例,扩大了数字化技术的应用范围。

1 数字化技术概述

1.1 无人机倾斜摄影技术

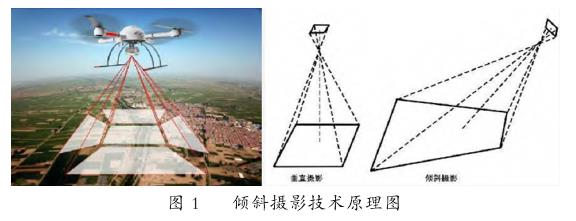

基于无人机倾斜摄影技术的优势,以该技术为依托,阐述倾斜摄影测量技术的原理以及建模的流程[1]。无人机倾斜摄影是一项通过无人机搭载光学传感设备,从而获取地面高程与影像数据信息的测量技术,其通过无人机搭载一个或者多个带有倾斜角度的摄影镜头,同时从倾斜、垂直角度来采集地形地貌的数据[2],即从前、后、左、右以及俯视5个不同角度来获取同一地物的高清分辨率影像[3](如图1),当摄影镜头朝向与地面呈现垂直角度时拍到的影像为正片,斜片则是摄影镜头朝向与地面存在夹角时拍到的影像[4],其工作流程主要分为倾斜影像采集、倾斜影像加工、生成三维模型3个主要部分。

倾斜摄影技术采集的高分辨率影像不仅能够真实准确地反映周边环境特点[3],同时,通过软件对采集的影像进行处理可建立准确反映地面各要素信息的三维实景模型,用户可通过软件平台对模型进行缩放、角度旋转等操作,以第一人称视角从不同角度研究观察现状地物,从而更加准确地了解项目实际情况。此外,倾斜摄影技术还可以获取地表的建筑、植被等地面物体的顶部及侧面信息,从而弥补了传统的垂直摄影技术无法获取地面物体侧向数据的不足。

1.2 相应技术、业务发展现状

数字化模式在景观设计及修复中主要应用在生态、人文景观破坏严重的区域,因该类区域的复杂性和多元性,需借助数字化技术对现场进行深入解读,方能准确把握现场实际情况,从而更好地实现生态景观与人文景观的改造与提升。

传统的保护方式一般是直接对生态或人文景观进行外观修复,在文化内涵与形式上都有可能导致传统的景观内涵缺失或变质[5],从而造成历史信息残缺,对传统村落及其相互依存的生态环境造成不可挽回的影响。传统村落保护重点在于保护真正的历史文化遗存,因此,普通的外观修复或拆旧造新都不利于保护传统村落。尽管现阶段国内学术界在传统村落的数字化保护与利用中有一定研究成果,但将数字化技术运用到乡村治理与振兴中少之又少。

2 数字化模式在景观设计及修复中应用的目的

2.1 保护历史文化遗产

数字化模式景观修复旨在通过建立景观元素的数字化模型,打造原始基因库,使之成为乡村治理与振兴的基底条件,并通过对基底条件的细化分析,提出历史文化遗产的保护方案,同时提出因不当建设所存在的问题,从而维护和恢复其历史、艺术和科学价值。

2.2 提升修复技术

在技术层面上,数字化模式景观修复研究目的在于提升修复技艺、提高改造设计水平,通过运用先进的数字化技术对景观元素精准测量、模拟和修复,以帮助设计者对项目做整体的研究解读。这种技术不仅能直观、立体地展现传统村落修复设计方案,同时也为后期施工提供全面而详细的指导,进而提高景观修复的效率及准确度。

2.3 促进行业创新与发展

数字化技术为行业带来新的工作方式和思维模式,进而促进产业链的完善和发展,此外,数字化技术的创新与发展也将推动相关产业发展,比如虚拟现实、数字艺术诸如此类,从而形成良好的行业生态。

2.4 提升公众参与和科普教育

数字化模式景观修复研究强调公众的参与和科普教育,其通过公开的数字平台让公众参与景观修复,此外,研究还将通过科普教育的方式向公众传播景观修复的知识和技术,促进社会科学素养的提升。

3 无人机倾斜摄影技术在传统村落保护研究中的应用

3.1 研究案例概述———走马塘传统村落

走马塘传统村落位于宁波鄞州区姜山镇,距宁波市区15km,是鄞南平原的鱼米之乡,有“四明古郡,文献之邦,有江山之胜,水陆之饶”之称,2014年被评为中国传统村落,村域面积200hm2,其中老村面积约33.33hm2,走马塘村以血缘关系为纽带,聚族而居,村落始建于北宋端拱年间,历朝历代人才辈出,又被誉为是“中国进士第一村”[6]。

3.2 基于倾斜摄影的走马塘村三维建模

3.2.1 航测规划。

- ①测区信息分析:详细了解和记录走马塘村的地形、地物分布、气象条件等基本情况,需要对村落的历史背景、建筑风格、自然景观以及文化环境进行全面深入的研究。

- ②确定航测参数:对走马塘村实际情况以及倾斜摄影设备性能的深入了解后,确定飞行高度、航向重叠度、旁向重叠度及地面采样距离等航测关键参数。

- ③设计航测路线:经过上述2个阶段后,准确规划出最优化的航测路线,保障数据的连续性和完整性。

- ④确定航测时间:选择光线最佳的晴天中午时段进行测飞,最大程度地体现出村落的建筑细节以及周边景观特质。

3.2.2 参数选择。

- ①飞行高度是影响地面采样距离和航测覆盖面积的关键参数,本次飞行控制在80~120m之间,确保无人机可以捕捉到走马塘村的各个角落。

- ②航向重叠度和旁向重叠度是保证数据连续完整的必要条件,本次航测将航向的重叠度控制在85%左右,旁向重叠度则控制在75%左右。

3.2.3 像控点布设。

倾斜摄影测量技术的基础是像控点的布设。在进行走马塘村的航测中,同时运用卫星定位系统和网络RTK技术实时解算技术进行像控点布设。依据村落特征,本次在测区范围均匀布设了30个控制点,从而最大程度地保障了测区的整体精度[7]。

3.3 走马塘村落现存主要问题

根据对相关资料数据以及走马塘村三维模型的研读,归纳分析走马塘村现存问题,主要包含以下3个方面。

3.3.1 院落空间模糊化。

随着传统的家族社会逐渐瓦解,新居住模式在不断渗透,陈氏宗族以血缘为纽带的聚居模式渐渐消失,新建住房大多以单体建筑的模式散落分布,家族院落空间趋于模糊零散化,公共建筑如祠堂等,其功能也逐渐单一化,在传统村落保护案例中,仅针对单体院落进行保护往往耗资大且见效慢,无法实现保护村落整体格局的目标[6]。

3.3.2 村落整体衰败。

村落衰败主要在于人的因素,首先,人口由乡村向城市迁移,使村落丧失了活力,其次,自然侵蚀、保护意识的匮乏、资金短缺等也会导致村落的衰败,传统建筑多为木结构建筑,未经保护的传统建筑往往自然老化严重,当木构建筑处在破败倒塌边缘时,原有建筑风貌也就不复存在了,此外,因对新建建筑管控不到位,部分新建筑对传统村落的整体格局造成影响,破坏了传统建筑风格与色调[6]。

3.3.3 村落农耕风貌的消失。

走马塘作为传统村落,近年来,因城镇化速度加快,村落内部的水系、周边的农田景观等农耕风貌渐渐消失,村落内古建筑自然老化严重,建筑风貌日益模糊,传统村落意境破坏严重[6]。

3.4 走马塘村落景观修复原则

根据走马塘村现存问题,其景观修复基于以下3个原则进行修复设计。

- 3.4.1 保护文化资源,延续历史文脉。传统村落蕴含丰富的历史文化遗产,因此,对村落进行景观修复应该充分挖掘传统村落的历史价值,合理开发利用有价值的历史建筑群、院落,赋予其新的使用模式与发展契机[6]。

- 3.4.2 遵循历史肌理,修复家族空间。在进行传统建筑修复时,应尽量保留传统村落的家族空间肌理,并最大限度地修复地域特征突出的历史场所,此外,在进行传统风貌修复的同时,需充分研读历史风貌和现状环境二者的关系,尊重原有地形地貌条件,统筹现代生活与发展的需要,最终实现传统村落在保护中发展[6]。

- 3.4.3 更新环境设施,激活村落活力。在修复过程中,应注重保护原生态的生活环境,从而保留传统村落特色,传统村落保护应在充分利用历史资源的同时满足现代村民的日常生活需要,从而实现资源的持续利用,以服务设施配套与景观环境改善为契机,激活传统村落活力。

3.5 走马塘村景观修复设计

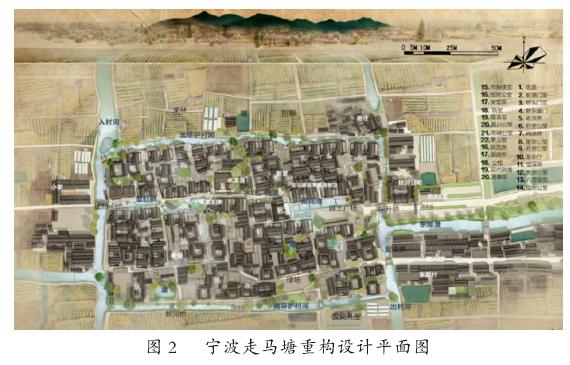

根据走马塘村的保护规划要求,村落的人居功能旨在延续传统生活,展现家族文化内涵的聚居古村典范,结合倾斜摄影技术与空间结构布局的双重界定后,将走马塘村景观修复设计聚焦三大修复模式:①基于影像分析的民居建筑街巷院落形式重塑;②结合历史文献与图像分析的历史风貌重塑;③以交互设计为准则的景观节点适应性修复,本设计针对“二轴、四心”的空间结构进行景观修复设计。

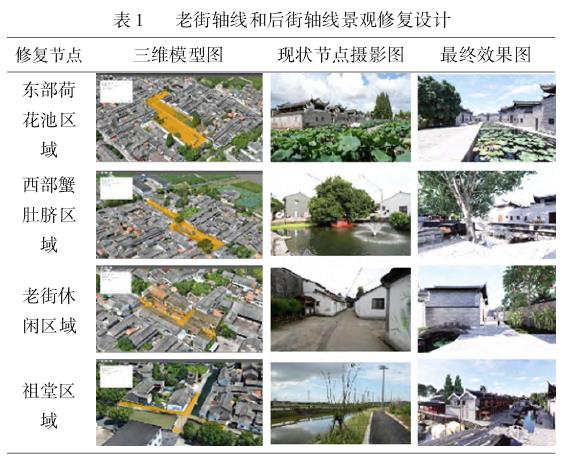

3.5.1 二轴———老街轴线和后街轴线景观修复设计。

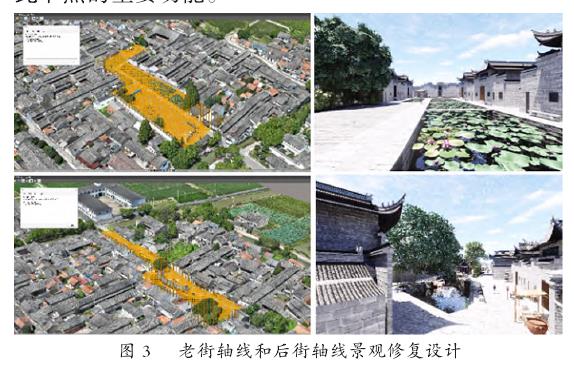

二轴是村落自宋代建村以来迄今的主要发展线索,也是村落的主要街巷骨架,分别是老街轴线和后街轴线,老街轴线以商市文化为主题,后街轴线以民居生活为主题,轴线修复设计重点聚焦后街生活轴线。

根据倾斜摄影模型呈现出来的后街轴线景观序列对村域风貌从东至西依次研判,景观修复聚焦于传统聚落的水系与因水而兴的院落,利用倾斜摄影技术的三维模型建立村落的场地模型,提取主要线性区域中的荷塘水系高差,周边民居院落结构形成修复设计模型。

本次轴线景观修复设计重点在于复原生活轴线的水系历史空间格局,挖掘历史记忆的同时适度开拓中部荷花池,重塑水系周边的历史街巷风貌,旨在营造对接古今的走马塘水乡村镇的繁华历史景象。

3.5.2 四心———核心标志性节点修复设计。

四心分别是荷花池入口区域、蟹肚脐文化区域、老街休闲区域、祖堂区域。其中,荷花池入口节点是村口地标性节点,主要展示古村的“族花”———荷花风貌;蟹肚脐文化节点作为老村重要生活性节点,重点展示村民生活气息和环境要素;老街休闲节点是老街商业文化的重点遗存区;祖堂节点作为走马塘古村起源的始点,家族纪念是此节点的主要功能。

图3老街轴线和后街轴线景观修复设计

利用数字化技术对四心进行适应性景观修复设计。

- ①荷花池入口节点———通过三维模型可以看出该区域为明清黑瓦白墙砖结构建筑,其内东升桥作为入口节点的重要交通枢纽,周边风貌不佳,增设水生植物,营造水岸植物组团。

- ②蟹肚脐文化节点———通过建筑景观重构设计,增强曲廊的景观作用,在周围增设园林小品及埠头,增强亲水性。

- ③老街休闲节点———村落街巷传统风貌多为木结构建筑,设计遵循不改变街巷走向、宽度、比例,保护街巷理想化的虚实关系,通过更新建筑外立面,增设街巷配景设施,适当栽植原生植物等方式活化街巷景观空间,延续古村古街商业气息。

- ④祖堂中心节点———通过倾斜摄影模型整体把握祖堂为中心的周边景观设计,重现历史原貌,在修复设计中,着重照墙、旗杆、公禁碑等历史要素的周边环境整治。

4 结语

实景三维模型的建立在最大程度上解决了传统测绘后人工建模带来的模型数据不精细导致的修复设计水准失衡问题,本研究以无人机倾斜摄影作为新兴技术应用于传统村落数字景观修复的研究,针对古村空间节点脉络的关系进行景观修复设计,有利于保护延续村落的传统历史文脉,留住乡愁。本案例证实了无人机倾斜摄影技术给景观设计及修复工作带来极大的便捷性,随着研究的深入,该技术将变得更加广泛和成熟。