我国共生景观设计研究综述

单钰涵,勾锐(青岛科技大学,山东青岛266100)

摘要:为了解我国共生景观设计研究进展,阐述了共生景观、共生景观设计的概念,对共生景观进行数据采集和可视化分析,利用citeSpace绘制可视化知识图谱,梳理了近20年以来中国共生景观研究文献,总结发展现状。结果表明,我国对共生景观方面的研究虽开始得较早,但仍然存在一些不足,应正视不足,积极学习并改正。共生景观是一个可持续发展的有机生态系统,对共生景观的设计研究不要仅限于理论层面,还要着重于实践,将理论与实践相结合;同时要不断扩充学科领域,跨学科进行研究。

1 共生景观、共生景观设计概念

1.1 共生景观

共生理论最初源于生物学上的一个概念,是指不同种的动物或生物通过某种相同的方式联系到一起,达到一种共同互利的关系。共生理论强调共生关系是由共生单元、共生模式和共生环境三者共同组成[1]。这一概念是在19世纪末期由德国科学家奥贝里提出,到20世纪中后期,经过不断地发展演变,趋于完善,逐步应用到社会学、经济学、生态学等其他学科领域,并形成完整的共生理论体系。

共生景观是指利用共生理论设计维持的景观环境,包括自然环境、人工环境以及历史环境等。自然环境的共生景观关系包括生物与生物共生关系、人与自然环境共生关系等,利用共生作为媒介调节自然环境中的关系,利于生态系统的平衡及维持生态多样性。人工环境的共生景观,横向阐述是指除自然环境之外的景观环境,纵向阐述则可以具体到建筑景观、城市景观以及乡村景观,包括人与环境的关系、环境与环境的关系等;历史环境的共生景观关系主要是指历史文化与环境的关系、文化与文化的关系等。利用共生理论去协调景观中的关系,对于景观自身的发展及共生理论的完善具有重要意义,比如基于共生理论创建概念框架来进行农村人口、产业、设施的动态分析,从而增强农村活力[2];基于全球化发展,多维度去定义机场和城市的共生关系来加强交通枢纽的基础设施建设,从而促进城市发展[3];利用G统计(GS)方法和城乡一体化区-农村梯度模型(U-URIZ-RGM)方法通过共生理论及城市扩张理论对城乡一体化区的空间特征进行分析识别[4]等等。本研究主要阐述环境景观中的共生思想,强调景观与自然、景观与产业经济、景观与人类、景观与文化等一系列互利共赢的共生关系,各类共生单元相互碰撞磨合,才能推动自身发展,实现景观的多元化价值。

1.2 共生景观设计

共生景观设计是在城市、自然环境或人工空间中创造一个能够促进不同生物种类相互依存、互利共生环境的过程;是利用共生概念,定位共生单位、设置共生模式、创造共生环境来进行景观设计改造,达到环境景观与各个单元共生模式的过程,从而增强生态的多样性,提升生态系统的稳定性,同时也为人类提供美丽的休闲和观赏空间。随着共生理论的不断完善成熟,其在景观设计中的应用范围也日趋广泛,与城市景观、乡村景观、森林公园、建筑领域、文化领域结合得更加密切。

2 共生景观设计文献分析研究

通过对共生景观研究进行梳理研究,使用CiteS-pace软件绘制了从1998-2022年共生景观研究文献的知识图谱,并通过知识图谱的数据呈现总结共生景观研究的现状、发展趋势等,从中国知网文献中共选取了273篇对共生景观进行梳理总结。

2.1 发文趋势与学科分布

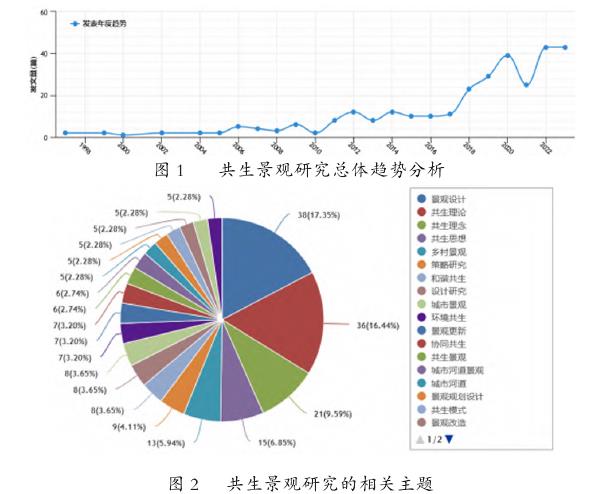

通过文献搜集发现,关于共生设计的研究从很早就开始了,而对于共生景观的研究是20年前才开始的,1998-2005年属于共生景观研究发展的第一阶段,这一阶段对共生景观设计的研究一直处于一种平缓的状态,在2005年之前平均每年2篇研究成果;2006-2010年共生景观的研究进入第二阶段,该阶段的特点为研究成果有增长但缓慢,2006年有5篇,但增长速度缓慢,最多的一次是在2009年有6篇研究成果;2011-2017年进入第三阶段,2012年对共生景观的研究出现近10年的一个顶峰状态,这与我国在党的十八大提出的共生理念是分不开的。我国在生态建设领域提出“绿水青山就是金山银山”的理念,同时要积极关注人与自然的和谐共生,因此社会各界学者积极响应国家政策,开展了一系列与共生景观领域相关的研究;2018年至今是共生景观研究的第四阶段,在此阶段中,共生景观的研究成果飞速增长,社会各界积极响应党的十八大提出的生态共生政策,共生话题被国内学者持续关注,文献数量飞速增长(见图1)。

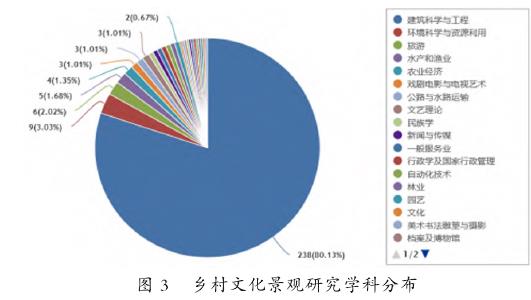

由图2可知,与共生景观研究相关的主题有景观设计38篇,占17.35%;共生理论36篇,占16.44%;共生理念21篇,占9.59%;共生思想15篇,占6.85%;乡村景观13篇,占5.94%;策略研究9篇,占4.11%;和谐共生8篇,占3.65%;设计研究8篇,占3.65%;城市景观8篇,占3.65%;环境共生7篇,占3.20%;景观更新7篇,占3.20%;协同共生7篇,占3.20%;共生景观6篇,占2.74%;城市河道景观6篇,占2.74%;城市河道5篇,占2.28%;景观规划设计5篇,占2.28%;共生模式5篇,占2.28%;景观改造5篇,占2.28%。其他主题关键词有共生视角4篇、共生关系4篇、建筑与景观4篇、城市滨水景观设计4篇、村落景观4篇、生态景观4篇、公园景观4篇等。

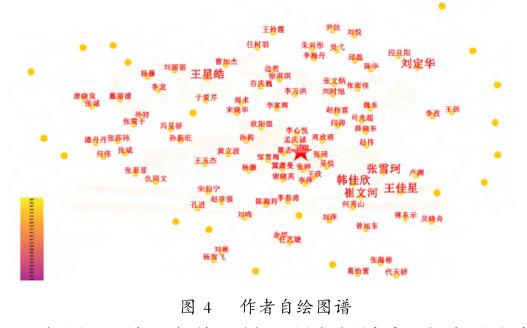

由图3可知,共生景观研究涵盖的学科领域广泛,学科交叉性强。其中,在所有学科领域中发表研究文献最多的是建筑科学与工程专业领域,其专业领域共发表文献238篇,其次是环境科学与资源利用专业领域,发表了9篇,在此之后是旅游专业领域,发表了6篇。整个共生景观研究涵盖的领域包括水产与渔业、农业经济、建筑科学与工程、环境科学与资源利用、旅游、戏剧电影与电视艺术、公路与水路运输、文艺理论、民族学等,范围十分广泛。同时从建筑科学与工程专业在共生景观研究领域的占比可以看出该专业是共生景观研究领域的主流专业,在共生领域的研究成果颇丰。

2.2 文献作者与机构分析

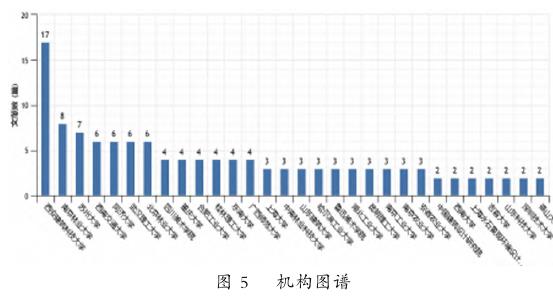

共生景观作者合作图谱见图4,在图谱中点数越大代表作者对于共生景观的研究越多。由图4可见,戴萧曼、孟庆诚、李萍、周欣萌、张琦、霍志、王翔等人的点数较大,说明他们对于共生景观理论的研究较多,有一定相关理论的见解。从整体看,在共生景观研究领域中,大部分成员都有自己的研究小组进行协作研究,形成了良好的研究团体,但也有少数学者是独自进行研究学习。总的来说,在共生景观研究领域目前还未出现具有突出贡献和领军作用的作者和研究团队,且团队与团队之间的联系并不紧密,无法实现学术的交流共享,不利于共生景观的研究发展。

由图5可知,在共生景观研究领域中,发表过文献的机构如西安建筑科技大学、南京林业大学、苏州大学等在共生景观研究领域出现的频率较多。从整体来看,目前存在的问题是学校与学校、机构与机构的联系较少,很难形成专业的研究团队。

2.3 研究文献关键词分析

由图6为2009-2023年前24位共生景观研究领域的突现关键词。从中可以看到关键词的突现度,突现度越高说明关键词在一段时间内的影响力越大。其中突现度排在前10位的关键词分别是城市景观、协同共生、共生模式、三峡库区、和谐、和谐共生、城市河道、共生思想、公共艺术和改造设计。2019-2022年“共生理论”突现度最高,达到4.73,党的十八大提出要“建设美丽中国”、加强生态文明建设、人与自然和谐共生的政策理念,构建人与自然和谐共生的命运共同体,这类政策促进共生理念与城乡规划、建筑设计、乡村景观设计24个关键词的周期比较平均,在2~3年之间,其中城市景观、地域文化、共生策略等词相较于其他关键词的周期来说长一些。从时间顺序的角度,2009-2017年关键词主要是城市景观、协同共生、共生模式、共生发展、和谐、和谐共生、城市河道、共生思想、公共艺术、改造设计;2018—2023年关键词主要是共生景观、乡村振兴、共生理念、传统文化、异质共生、乡村景观、地域文化、共生策略、共生理论、景观更新、历史街区、乡土景观、乡村社区。由此可知,2017年党的十九大提出实施乡村振兴战略之后,我国各界人士更加重视乡村发展问题,开始将共生理念与“乡村”相结合,更加注重处理好乡村内、外部的共生问题,也使得这些问题成为研究前沿。

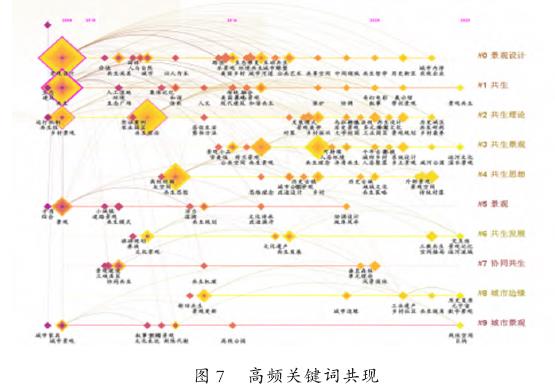

通过CiteSpace绘制的共生景观领域高频关键词见图7,方点越大代表在共生景观中出现的频率越高,热度也越高,图上交叉点越多代表在共生景观中关键词之间关联越紧密。由图7可知,出现频率最多的是“景观设计”一词,然后是共生理论、共生思想、乡村景观、共生景观等词;共生思想、景观设计、乡村景观等词的交叉点较多,说明关键词彼此之间的联系更加紧密,并且在共生景观中更加注重与城乡规划、乡村景观设计、城市景观领域的学科交叉研究,例如,共生理论与乡村景观结合重构乡村景观,协同共生思想与景观更新结合重构城市环境共生等。

聚类词时间线见图8,其中将关联度较高的关键词汇聚组成聚类词,时间顺序水平线上的点越大,关注度越高。共分成10组聚类词,分别是景观设计、共生、共生理论、共生景观、共生思想、景观、共生发展、协同共生、城市边缘、城市景观。结果表明,在2009年之后,聚类词“景观设计”“共生理论”“共生”等词最早出现,也最早出现相关联系。2012年开始,聚类词“协同共生”“共生发展”“共生思想”也相继出现热点,最新的热点在聚类词“共生景观”中出现。在2009年“共生”聚类词中首先出现了“生态建筑”,这表明学者对于建筑领域的共生问题讨论度较高,建筑领域首先开拓了共生概念,将共生与生态联系起来,运用到建筑领域当中,为之后的“生态广场”“现代建筑”的共生问题研究打下基础。2009-2011年在“共生理论”聚类词中出现了“乡村景观”,表明学者早在20年前就已经开始探讨乡村景观中的共生问题,试图将共生理论融入乡村景观中,将共生理论与景观结合。从“共生景观”的聚类词时间段可以看出,共生景观是近些年才开始发展研究的,虽研究时间没其他聚类词长,但从整个时间线来看,也在稳步前进。从早期研究景观小品的共生问题,到人居环境、人居聚落,再到现在研究乡土景观、滨水景观、文化景观的共生问题,研究领域在不断扩大。从交错的联系网来看,每个聚类词里的关键词都是互相联系、互相交叉的,彼此的研究内容也是相互关联的。

3 共生景观理论发展应用历程

共生景观理论发展应用历程共生景观是在共生理论的支撑下进行发展的。在共生理念研究方面,国外学者主要从2个层面对其进行分析:首先,从广义角度来讲,共生理念致力于将共生的理念应用于多维度室外学科中,使其在人文、建筑以及城市规划中得到相应的研究和发展,不过共生发展系统并未得到有效构建;其次,从狭义层面来讲,共生理念主要包括3种主要因素,分别为共生单元、共生环境和共生界面,三者形成了共生系统。共生理念在人类思想文化高度发展的同时,也发生了诸多变化,各界研究者加强了对共生理念的探究,也让共生理论变得更加丰富、多元,为学科研究提供了理论依据。同时,共生理论为解决人与环境的关系问题提供了理论依据,比如当前的城市景观规划主要是以人为本的观念,因此为了解决人与自然的关系,提出一个新颖的概念“生态大教堂城市”,利用这个理论来解决人与自然共生的问题[5];将共生运用到城市与产业的关系当中,利用城市与工业的共生关系实现循环经济[6];为打造机场的“全球”性基础设施,利用共生理论处理机场与城市的关系,对机场进行重新概念化等。

共生理论早期被应用于生物学领域[7]。共生概念最初源于19世纪,是由德国科学家德贝里提出,由明特、保罗·布克纳等人发展完善,作为生物领域的研究出现,“共生”是指不同的生物种群以物质关系共存于物质交换和能量转移的事实,该理论强调物种与物种之间的相互共存,互利共生关系,由于当时的共生只是关注物种之间的共存和相互影响,因此其并没有得到足够的关注。20世纪上半叶,芝加哥学派运用城市社会生态学理论研究城市居住区的共生机制,著作“新共生思想”探讨了发达国家与发展中国家之间的经济与文化、农业、工业等方面之间的共生问题。随着共生理论的不断完善发展,学科之间的联系不断加强。在20世纪50年代之后,共生理论开始渗透应用于其他研究领域,包括人类学、建筑学、生态学等,使得此理论更加普及。由此可见,共生理论不仅仅可以应用于生物与生物之间,在人类与媒介之间、媒介与媒介之间也能产生影响。在20世纪70年代,石油危机笼罩全球,建筑多元化趋向十分明显,日本建筑家黑川纪章回归传统,寻求传统文化与现代文化的结合,提出共生思想理论,实现经济与文化、人与自然、异质文化、历史与现代的多重共生。这是第一次将共生理论与建筑设计结合,扩大了共生思想研究发展的空间,实现了共生思想新的飞跃。同时在20世纪末期,瑞典乌尔夫·云哈肯建筑师首次提出“共生城市”的概念,是瑞典为实现可持续建设采取的设计方法,其终极目标是确保已有城市的改造和现有城市的建设保持在一个生态、经济、社会、空间四者平衡的一个状态。该设计对城市进行统一的规划和布局,划分多个系统,如污水循环系统、垃圾回收系统、城市能源系统等,以此分布在不同区域的城市节点中,避免城市局部不平衡状态,实现1+1>2的效果。同时此观点也被中国引用,在唐山、乌镇、无锡等多个城市进行试点,目前已初见规模成效,为未来中国城市生态可持续发展提供新思路。Gibbs[8]提出共生理论应用于现实生活中时会存在技术障碍、信息障碍、经济障碍、管理障碍、激励障碍五大障碍,这也预示着共生理论的进步。

4 我国共生景观研究主要内容

4.1 在建筑设计领域的共生

共生理论是在20世纪70年代与建筑设计结合的,最重要的代表人物是日本建筑师黑川纪章,面对建筑多元化趋势,提出建筑与环境、传统与现代共生的原则,实现了建筑领域的共生,扩大了共生理论在建筑学领域的发展,拓宽了该理论的发展空间。从近10年的共生景观研究来看,与建筑学领域有关的共生景观主要表现在建筑与环境、建筑与气候、建筑与村落及建筑与城市空间等方面。

在建筑与气候共生方面,杨豪中等[9]依托可持续发展的政策背景,阐述了气候与建筑、景观之间的关系,从整体规划、功能布局、单体建筑等角度入手,构造能对气候做出回应的建筑景观,提高建筑的节能性和可操作性,实现建筑与环境的可持续性发展,帮助减少全球能源造成的环境污染,达到气候与建筑环境的可持续共生。

在建筑与环境共生方面,李春涛等[10]将和谐共生理念融入别墅建筑设计中,从生态保护角度出发,处理好建筑与环境的矛盾,对庐山的“美庐”别墅进行相应景观设计,通过对别墅建筑内部选址、建筑的布局、室内设计、庭院设计等4个方面的剖析了解,总结出别墅建筑要与生态环境形成共生的设计理念。

在建筑与景观共生方面,更加关注建筑与空间、景观的关系。随着时代的变化,对以往建筑尤其是历史建筑更加需要进行保留和维护,同时对于组成历史建筑的外围景观也提出了一定的设计维护要求,好的外围景观设计更加凸显历史建筑的年代感,起到烘托氛围的作用。在此背景下,刘健等[11]提出“历史建筑与外围环境景观共生”的理念,以沈阳历史建筑为例进行相应的景观空间设计,挖掘当地特有文化属性,并运用到景观空间中与历史建筑相融合,形成一种综合体风格,历史建筑为景观空间提供历史的厚重感和年代感,景观空间为历史建筑营造文化氛围感和新鲜感。

4.2 在城市景观设计领域的共生

经济的快速发展虽加速了城市化进程,但汽车尾气的排放、工厂燃料的燃烧等也在逐步危害着城市景观,威胁着人类健康。近年来与城市景观有关的共生研究课题稳步增加,各界人士都从不同角度寻求城市景观内部的共生问题,从文献搜索整理可知,与城市景观领域有关的共生研究主要集中于城市街区、城市基础设施、城市道路等方面。

在城市街区景观共生方面,随着城市建设重心逐步从外部向内部更新,城市景观与场所共生出现新的问题。张芳等[12]基于城市本源景观与场所,考虑到城市高架路在新型景观空间、景观环境中的两面性,探索空间-场所的改造模式,将高架桥改造纳入景观重构与场所共生中,以解决城市共生问题,为城市共生提供新的解决思路[13]。

在城市基础设施建设共生方面,翟俊[14]将市政的灰色基础设施与生态的绿色基础设施进行整合,形成符合共生关系、达到一体化景观的基础设施。从综合协同、整体协同、战略协同和共生共存4个方面入手,使城市基础设施各要素实现功能最大化,形成一个动态、开放的设施景观,从而更好地与城市景观进行融合,提高城市居民幸福感,促进城市高效运行[15],形成高质量的开放空间系统。

在城市道路建设共生方面,随着城市生态建设进程的加速发展,城市道路与城市景观之间的矛盾冲突日益明显,因此研究两者之间共生关系的文献也普遍增多。其中刘定华等[16]以上海金山区中央大道为例,在可持续发展背景下将道路进行系统划分,从而对道路景观进行设计,突出道路景观与周边环境的共生关系,强调景观建设的实用性、系统性。

4.3 在乡村景观设计领域的共生

在乡村景观中的共生涉及乡村景观设计、旅游规划、景观规划、聚落景观等各个方面,更加关注自然景观与人文景观之间的矛盾,尤其是为了推动地方乡村发展,依托文化基因来带动旅游以兴盛乡村,要处理好自然景观、文化景观、历史景观与人文景观之间的矛盾,发挥好文化主心骨的作用,在传承、传播文化的同时,推动旅游第三产业的蓬勃发展,实现可持续共生景观设计。

在乡村景观设计共生方面,李春涛等[10]指出新农村建设不能一味地照搬城市景观设计模式,要因地制宜对乡村的产业结构、社会形态、风土人情进行评估整合,设计出符合乡村自己的景观系统,阐述了要从生长机制和运行机制入手处理好共生性的景观关系,改善人居环境建设与进程,挖掘乡村发展的潜力和可能性。

在景观规划共生方面,吴慧生[17]对共生理论及城乡规划进行分析和解读,在对共生系统进行分类以及对城乡规划辩证关系进行分析的基础上,提出了适合乡村规划共生发展的内外两大体系,外部以“区域整合、一体共生”为中心进行规划设计,内部围绕“系统优化、详细设计”展开,两个系统相得益彰,共同优化特色小镇内外空间环境,达到资源合理配置、和谐共生的目的。

在聚落景观共生方面,李万洪等[18]从设计思路入手,对空间布局、节点设计进行规划,实现节日文化与聚落景观空间的共生融合,达到在提炼中探索共生、在交流中促进共生、在传承中完善共生,为构建具有生命力的“美丽乡村”和促进民俗旅游助力乡村振兴发展提供思路。

4.4 在景观设计领域的共生

在景观设计领域的共生,指除了上述谈及的城市景观共生、乡村景观共生之外,拓展到水系、森林、文化以及公共艺术角度的共生。

在文化景观设计共生方面,随着我国对于文化传承与保护的重视,与文化有关的景观共生文章也日益增多,学者们从不同角度寻求对于文化保护和传承的方法,增强我国的文化自信和文化软实力。廖启鹏[19]研究废弃矿区设计中新旧语汇的共生问题。废弃矿区的再设计属于地域文化领域的再设计,具有独特性,反映了一定时代背景下的城市地域面貌,该设计结合共生思想进行修复、保留、改造和再设计,既保留和传承了矿区的内部核心,又打造了具有识别性、独特性的地域景观。

在水系景观设计共生方面,施俊天[20]提出五水共生的设计观,水是生命之源,对于南方水乡而言,水是乡村发展的物质基础,是景观设计的组成部分,因此构建“引水入湖、引水入溪、引水入河、引水入渠,疏通乡村水系脉络,实现五位一体的乡村水系景观生态体系”,并将这5种水系转化为“生态之美、生活之美、田园之美、和谐之美、动态之美”,实现五美并举,促进水与水乡、与居民的共生关系。

在公共艺术景观共生方面,具有视觉形态符号的公共艺术具有很强的复合性功能,它丰富的艺术表现形式在景观设计中发挥重要作用,从最早的美化空间到现在的介入景观,成为“空间”,其功能作用发生了很大的转变。武定宇等[21]从共生角度去分析景观与公共艺术的融入问题,从艺术美化空间、艺术装点空间、艺术激活空间、艺术引领空间4个角度阐述公共艺术在景观空间中的融合进程,公共艺术实现了从“介入”景观空间到“成为”景观空间的演变,凸显了公共艺术的社会性功能。

5 结语

回顾对共生景观的研究不难发现,我国对于早期共生理念相关研究成果较为丰富,共生理念的研究对象从最初的处理生物与生物之间的矛盾,扩大到如今的处理生物与环境之间的矛盾;共生理念的研究领域从最初的生物学领域,扩大到现今的建筑学、人类学等领域;共生景观的热点从最初的景观小品共生到现今的文化景观、滨水景观共生等。研究的视角和领域更加多元和广泛,但也存在一些缺陷:

- 国内关于共生景观的研究大多局限于理论层面,出现理论研究与设计实践分离的情况,没有真正做到理论联系实际,将理论落到实践中,应从共生相关的理论出发,立足理论进行实践研究去寻求与景观的共生关系;

- 对于共生景观的研究并没有真正地做到与国家政策结合,去实时地解决当今已有的问题和矛盾,大多学者缺乏对国家层面乡村景观思想的领悟,只局限于乡村景观表面的共生问题,在研究中缺乏对乡村景观内部关系的了解。

共生景观不仅仅是为了实现景观的和谐共生,更重要的是利用共生理论解决景观中现存的问题,从而创造出自然环境、人工景观、历史景观三者并存的可持续循环系统。同时也应该清楚环境景观并不是人类创造、建设出来的,而是保护与创造相互作用才存在的。因此,要树立环保意识,重视环境保护,通过不同方式和手段去爱护维护我们的家园。