杭州口袋公园游人行为与景观空间特征研究

近年来,在中国城市化的进程中,绿地空间不断遭到吞噬,居民的户外活动空间被进一步压缩[1],并且许多城市的中心城区因土地资源稀缺,无法再大规模建设大型绿地空间,因此“口袋公园”这种小型绿地空间便成为了城市公园系统网络中重要的组成部分[2]。

口袋公园也称“袖珍公园”,是英文“Pocket-park”的直译。1963年5月罗伯特·宰恩在纽约公园协会组织的展览会上正式提出“服务于纽约市的新公园”的提议,标志着口袋公园概念的初步形成,它的原形是散布于高密度城市中心区、呈斑块状分布的小公园[3]。我国目前还未对“口袋公园”一词的标准定义与界定[4]。通过对相关文献的研究、总结与梳理,同时参考我国《城市绿地分类标准(CJJ/T85-2017)》[5]和《公园设计规范(GB51192-2016)》[6],广义的口袋公园是指城市中可以为人们提供短暂活动及休憩的小型公共开放空间,例如小型绿地、社区小型广场花园,甚至是街边一些供人临时休息的小空间等[7]。狭义的口袋公园是指具有可达性强、利用率高、占地面积小、选址灵活等特点的城市公共空间[8],面积一般在0.04~1.00 hm^2 之间,包括以斑块状散布[9]在城市中的小型绿地、小公园、小花园等小型绿色开放空间[10]。**本研究对象是狭义的口袋公园。**

我国住房和城乡建设部于2022年8月发布通知,要求2022年全国建设不少于1000个城市“口袋公园”,每个省力争2022年内建成不少于40个“口袋公园”[11]。以杭州市为例,2016年为迎接G20峰会,建设了第一批真正意义上的口袋公园,但大多为居住型口袋公园[12]。自2020年3月以来,杭州为打造“公园城市”新典范,以更好地满足群众出门见绿、移步见园的愿望,按照“300米见绿、500米见园”的要求,通过对传统街边公园的改造提升与闲置空地的利用,不断涌现出了许多新兴的口袋公园,为广大市民提供了便捷舒适的绿色活动空间。

本研究以杭州市拱墅区为例,通过摸底调研统计,整理出全区内所有符合研究要求的口袋公园,最终选取其中的9个口袋公园作为研究样本,采用**行为注记法**观察记录儿童、青年、中年和老年4个年龄层游人的游憩行为特征,借助**ArcGIS 10.8**和**SPSS 27.0**软件,分析各类游人游憩行为与口袋公园**景观空间**之间的关系,探究影响游人游憩行为的**景观空间要素**,对口袋公园建设提出优化建议,促进**全龄友好型**城市口袋公园的建设[13]。

1研究对象

杭州市拱墅区地处杭州市老城区的中心位置,2021年,原拱墅区与下城区合并为新拱墅区。近年来,拱墅区通过有机更新和见缝插绿等方式修建了多个口袋公园,为周边居民的日常休闲游憩活动提供了重要场所。本研究的口袋公园标准为:①公共开放,空间可为所有人使用,场地无进出限制[14];②面积在400~10000 m^2 之间;③具有停留及活动空间;④具有配套的服务设施。通过对研究场地的实地考察以及遥感影像的目视解译,在拱墅区范围内总共统计得出69个口袋公园,其面积从800~9950 m^2 不等。此外有相关研究表明,游人人数及游人的行为活动特征在一定程度上受到公园规模大小的影响[15],因此结合拱墅区的口袋公园规模大小实际情况,将现有的口袋公园大致均分为3种类型,分别为**小型(500~3499 m^2)、中型(3500~6499 m^2)及大型(6500~9999 m^2)**。

本研究共选取了杭州市拱墅区范围内的9个口袋公园作为研究样本,选取3种不同规模类型的口袋公园各3个,均可供居民自由进入、停留及活动。为确保数据的全面性,各样本在空间形态、地理分布、建设年限上均有所差异。

2研究方法

2.1数据收集

行为注记法是环境行为学中常见的统计方法之一,是从W.H.Ittelson等[16]在对医院环境的研究中发展而来的[15],能够最大化呈现人群活动的时空特征。例如,陈瑞等[17]利用此方法分析了社区公园的游人活动特征;杨菲等[18]通过行为注记法收集滨河公园游人健身分布数据,研究了各类健身活动在空间分配、动态变化和景观偏好3个方面的特征。

为确保获取所有年龄段游人的游憩行为数据,且排除天气对游人出行的影响,调研选择在2023年3-4月天气晴朗、适宜户外活动的下午进行。通过现场观察得出,口袋公园人群每天活动的活跃时段为13:30-15:30,因此,在此时间段,在尽可能不影响被观察人员自主行为活动的情况下,以各样本公园内视野开阔的位置为调研观测点,采用拍照录像和现场观察记录相结合的方式,对每个样本公园取活跃时段内的10min进行瞬时游人行为观测记录。其中,依据国家统计局提出的年龄段划分标准,将游人分为**儿童(0~14岁)、青年人(15~34岁)、中年人(35~65岁)和老年人(65岁以上)**4个年龄段[19],并通过无人机拍摄俯视图、手机摄像实景图以及实地测绘来获取公园内部环境信息。

2.2数据处理

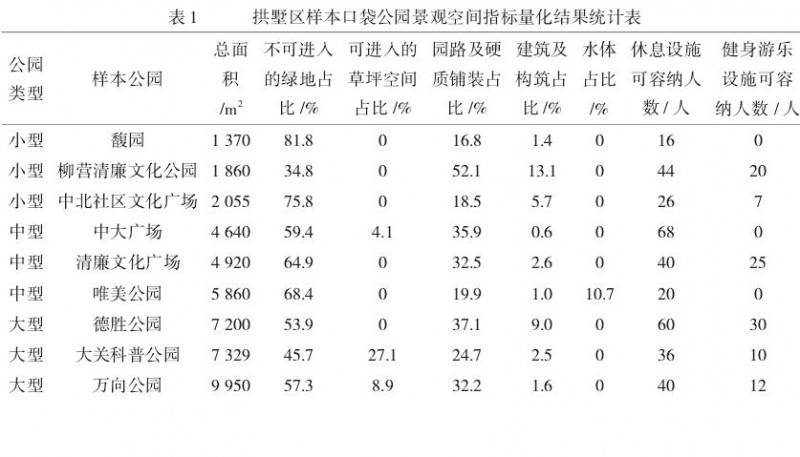

将无人机俯拍影像导入CAD软件,对照实景照片以及实地测量所得的数据,绘制出各样本公园的平面图。利用**ArcGIS 10.8**软件统计各样本公园面积,叠加平面图和遥感影像图,然后将平面图进行地理配准,利用软件中计算几何的功能,估算各样本公园内各类型场地面积和设施可容纳人数,统计出各样本公园内绿地、**园路及硬质铺装**、建筑及构筑以及水体的占比,并根据实地调研观测记录的情况,计算出休息设施可容纳人数和**健身游乐设施可容纳人数**(见表1)。

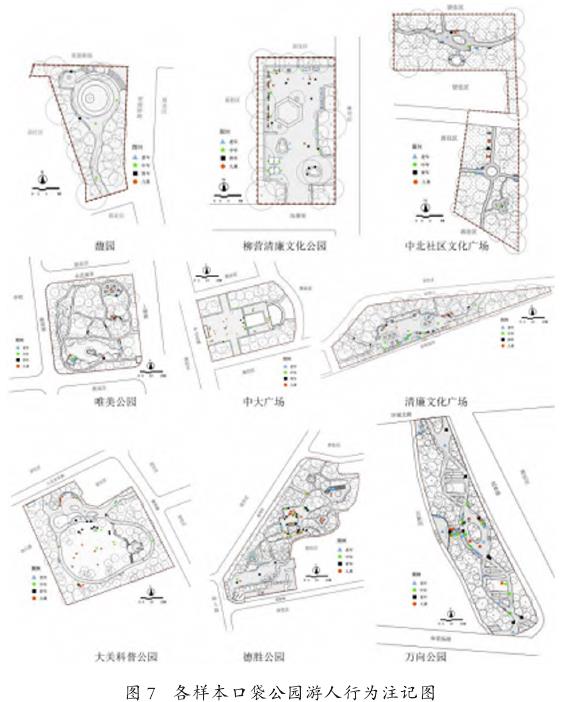

此外,借助Excel对游人行为总体特征进行统计分析,利用ArcGIS软件制作各样本公园的**行为注记图**,并用核密度分析工具对各公园内人群行为活动空间分布情况进行分析比较,最后利用**SPSS 27.0**对口袋公园环境空间指标与游人人数进行**双变量相关性分析**,探究口袋公园影响游人游憩行为的景观空间要素。

3结果与分析

3.1游人行为总体特征

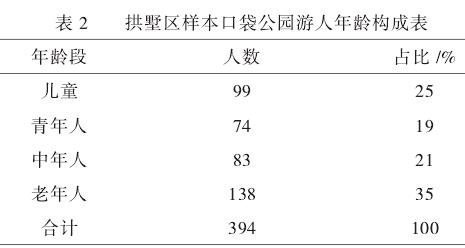

由表2可知,9个样本公园共观测记录到394人,四类人群人数差距不大,其中**老年人**的总数最高,占总人数的35%,青年人的人数最少,占总人数的19%。

由图1可知,各样本公园内的人群占比有所差异,例如馥园内无儿童群体,而中大广场、大关科普公园和德胜公园则备受儿童群体的喜爱;柳营清廉文化公园、中北社区文化广场和清廉文化广场3个公园中老年人群体明显多于其他群体;青年和中年群体在各个公园中的占比情况无明显差异。

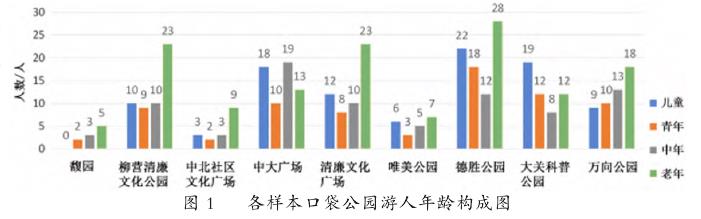

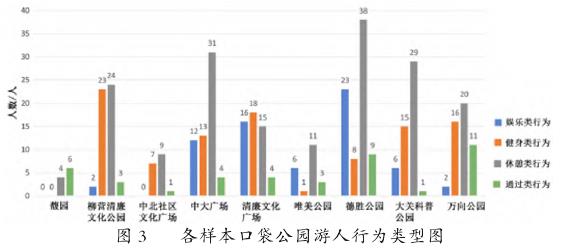

由图2可知,各样本公园内游人活动类型主要分为**娱乐类行为**(包括棋牌活动、儿童娱乐设施、结伴玩耍)、**健身类行为**(包括健身器械活动、骑行、滑板、跳绳、溜旱冰、球类运动、跳舞健身操)、**休憩类行为**(包括静坐、闲聊、睡觉、看护小孩)、**通过类**(路过、园内散步、遛狗)四大类。且不同年龄层游人的游憩行为类型存在着明显差异,儿童群体以娱乐类和健身类游憩行为类型为主;青年群体则以休憩类和通过类游憩行为类型为主,而老年人和中年人的游憩行为类型较为相似,以**休憩类行为**为主。

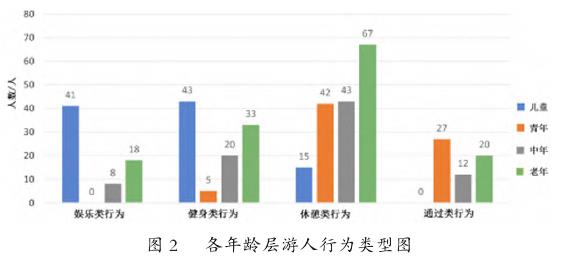

由图3可知,在不同公园内,游人的行为活动有明显的差异,柳营清廉文化公园、中北社区文化广场、中大广场、唯美公园、德胜公园、大关科普公园和万向公园7个公园中游人活动均以**休憩类行为**为主;馥园则以通过类行为为主,清廉文化广场以健身类行为为主;此外,在德胜公园、清廉文化广场和中大广场3个公园中参与娱乐类活动的游人明显多于其他公园;除馥园和唯美公园以外,其他公园内均有较多游人进行健身类行为活动。

3.2游人行为空间分布整体特征

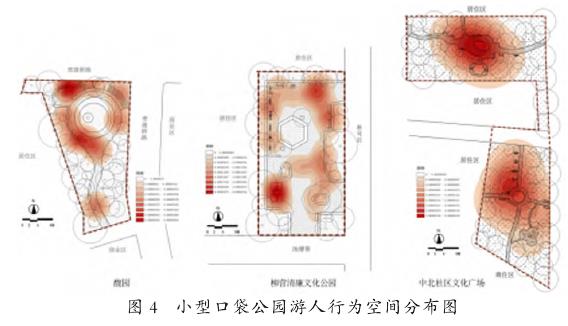

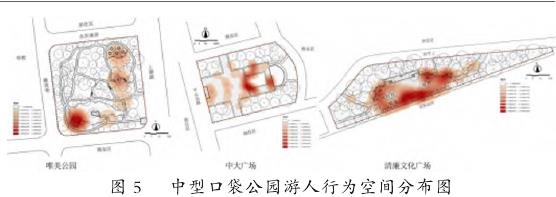

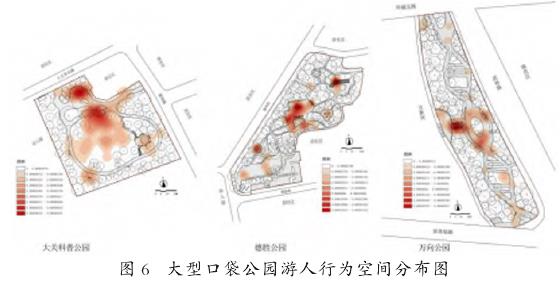

将采集到的信息录入ArcGIS,采用**核密度分析**工具对各样本口袋公园内人群行为活动空间分布情况进行分析比较,获得游人活动空间分布热力图,按照自然间断点分级方式对空间划分类型和等级,颜色从浅至深表示其空间聚集性逐渐增强。

由图4可知,小型口袋公园内游人活动范围较聚集,馥园和中北社区文化广场由于硬质铺装少,活动空间受限制,游人基本在铺装场地中使用健身设施或在座椅上休憩,柳营清廉文化公园则以**硬质铺装活动场地**为主,游人除了使用健身设施和静坐以外,中老年人还进行球类运动,儿童还在空旷的铺装场地上进行骑行、滑板、溜旱冰等健身行为。

由图5可知,在中型口袋公园中,唯美公园绿化覆盖率高,硬质铺装活动空间分散,游人活动范围分散,主要集中在仅有的几处停留空间中,以休憩和娱乐类行为为主;中大广场的游人集中分布在广场铺装上进行各类健身和娱乐类行为,以及在花坛边的座椅上休憩闲聊;清廉文化广场的游人主要集中分布在健身设施区域进行锻炼以及聚集在亭廊内进行休憩及娱乐类行为。

大型口袋公园内,游人呈现组团分布特征,其中德胜公园和万向公园中游人活动范围分散,呈现若干独立的人群组团,主要原因可能是公园面积较大,可活动和停留的空间分布较独立,且相隔一定的步行距离,多数游人选择停留在座椅上休憩,或在健身设施及儿童娱乐设施上活动,少数游人会在园内进行散步、骑行或者滑板等活动范围较大的行为。德胜公园内游人聚集性健身娱乐空间>座椅休憩空间>硬质铺装活动空间,万向公园内游人聚集性健身娱乐空间>座椅休憩空间>硬质铺装活动空间>草坪空间;大关科普公园因园内有一片大草坪,形成了多条自由的游憩路线,将活动空间串联了起来,因此将几个人群组团连接起来,游人聚集性座椅休憩空间>健身娱乐空间>草坪空间>硬质铺装活动空间。总体来看,在大型公园内,各类景观空间都具备的情况下,游人主要偏好**健身娱乐空间和座椅休憩空间**(图6)。

3.3各年龄层游人行为空间分布特征

由图7可知,**儿童群体**倾向于在口袋公园中使用儿童娱乐设施进行娱乐类行为、使用健身器材以及在开阔的硬质铺装或者草坪活动空间进行健身类行为,包括骑行、跳绳、滑板、溜旱冰、球类运动等,体现出儿童爱玩耍与活泼好动的天性;**青年群体**活动整体性不强,大多是陪同自家小孩来园内进行活动,主要是在园内绿化旁的休憩座椅上静坐闲聊或陪护在儿童身边保护其人身安全,还有部分青年仅仅是短暂路过,通过公园内部道路前往其他目的地;**中年群体**是活动范围最广的一类群体,多负有看护孩子的任务。因此,活动区域多围绕孩子展开,高聚集区与孩子的高频活动发生点有一定的重合性,主要活动空间在既能与孩子视线直接接触便于照看又有座椅可供休憩的开阔场地,部分中年人还会使用健身器材或结伴打乒乓球锻炼身体,少数中年人选择在亭廊内进行棋牌类娱乐活动;**老年群体**倾向于聚集在亭廊内进行棋牌类娱乐活动、在景观亭廊内和绿化旁的座椅上静坐赏景或闲聊社交,以及使用健身器材或进行球类运动(图7)。

3.4游人量与景观空间相关性分析

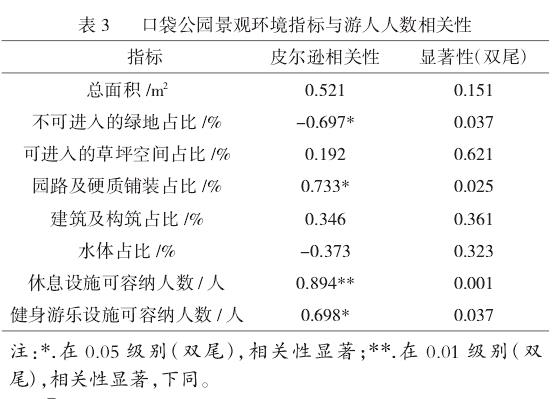

利用**SPSS 27.0**对口袋公园环境空间指标与游人人数进行了双变量Pearson相关性分析(见表3),从双尾显著性水平值发现,**不可进入的绿地占比**、**园路及硬质铺装占比**、**休憩设施可容纳人数**和**健身设施可容纳人数**的双变量相关性Sig值分别为0.037、0.025、0.001和0.037,均小于0.05,与游人人数存在显著关系,其中休憩设施可容纳人数与游人人数在0.01级别上显著相关。不可进入的绿地占比系数为-0.697,表明二者在0.05水平上呈现负相关关系,其他3个因素与游人人数为正相关关系。皮尔逊系数是衡量双变量之间关联度的重要指标,影响口袋公园游人人数的因素从大到小为:**休憩设施可容纳人数**>**园路及硬质铺装占比**>**健身游乐设施可容纳人数**>**不可进入的绿地占比**,而口袋公园的总面积、可进入的草坪空间占比、建筑及构筑占比和水体占比与游人人数不具备相关性。

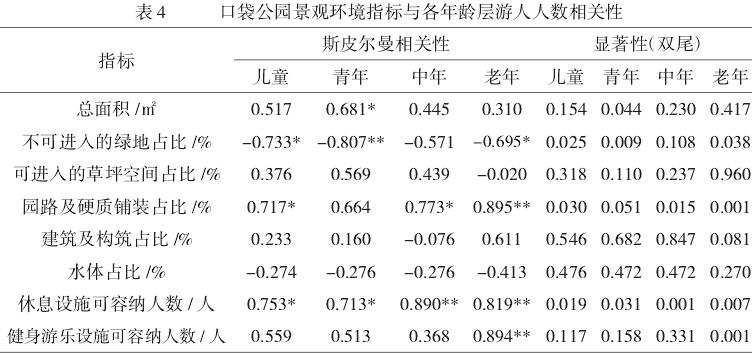

通过Spearman相关性分析影响各年龄层游人数量的景观空间因素(见表4),在**儿童游人人数**影响因素中,休息设施可容纳人数>不可进入的绿地空间>园路及硬质铺装占比;在**青年游人人数**影响因素中,不可进入的绿地空间>休憩设施可容纳人数>公园总面积,且不可进入的绿地空间与青年游人人数在0.01级别上显著负相关;在**中年游人人数**影响因素中,休憩设施可容纳人数>园路及硬质铺装占比>不可进入的绿地空间,且休憩设施可容纳人数与中年游人人数在0.01级别上显著相关;在**老年游人人数**影响因素中,园路及硬质铺装占比>健身游乐设施可容纳人数>休憩设施可容纳人数>不可进入的绿地空间,且前三者均与游人人数在0.01级别上显著正相关。

4结论与建议

口袋公园内的游人以老年人为主,儿童次之;**休憩类行为**在口袋公园内发生频率最高,大部分公园的主要活动均以休憩类活动为主,其中,静坐闲聊和看护小孩成为人数最多的活动类型;娱乐类和健身类行为是以儿童为主体的活动类型,休憩类行为以老年人群体为主,而通过类行为则以青年群体为主。

结合游人行为空间分布分析和双变量相关性分析结果可知,在口袋公园中,**休憩设施**、**园路及硬质铺装**和**健身游乐设施**是游人最喜欢聚集的地方;不可进入的绿地占比越大,导致活动及休憩停留空间占比变少,园内游人人数则会越少。

儿童群体倾向于在园路及硬质铺装占比大、健身游乐设施多的口袋公园中活动,可供其进行健身及娱乐性活动,符合其活泼好动的天性;**青年群体**倾向于在面积较大且休憩设施较多的口袋公园中活动,大多是在园内看护小孩或者独自路过;**中年群体**倾向于在休憩设施较多、园路及硬质铺装多的口袋公园内活动,这和大多中年人肩负陪护儿童的任务有一定相关性;**老年人**倾向于在园路及硬质铺装占比大、健身游乐设施及休憩设施丰富的口袋公园内活动,满足其健身、娱乐及休憩等多样化的活动需求。

综上所述,为建设**全龄友好型城市口袋公园**,建议从以下方面进行优化提升:口袋公园因其面积小,使用频率高的特点,在设计上应该与其他类型公园绿地有所区别,从研究结果来看,应需更加注重公园的**服务功能**,适当提高口袋公园内的**园路及硬质铺装占比**,增加**休憩设施可容纳人数**和**健身游乐设施可容纳人数**,以满足各年龄层娱乐、健身及休憩的日常活动需求,建设出更具人性化的口袋公园,增加其吸引力,激发口袋公园活力,进而达到城市小型公共空间资源使用效率最大化的效果。