景观基因视角下界首彩陶在景观设计中的应用

1界首彩陶的历史沿革

界首彩陶的历史沿革主要分为以下几个时期。唐宋时期,中国人文艺术高度发达,涌现大量具有代表性和影响力的艺术家和艺术作品,界首彩陶也随之诞生,其风格具有唐三彩遗韵,随后发展具有典型的宋代三彩陶器风格。这一时期人文荟萃、思想活跃,因此早期界首彩陶的纹饰风格也体现了当时社会对高雅艺术的追求,逐渐形成界首彩陶早期的风格。

元明时期,元仁宗延祐年间颍河泛滥,留下大面积黏土沉积层,为制陶提供了丰富且可塑性极强的原料,对界首彩陶的造型呈现力起到重要帮助[3],如《元史·河渠志》中记载:“陈、颍濒河膏腴之地浸没,百姓流离”[4]。同时,这一时期由于人口迁徙,给界首彩陶的发展带来较多北方瓷窑先进制瓷技术与审美视角,对其风格发展有较大影响。

明清时期,皖北地区明清小说、戏曲、木版年画盛行,因此戏曲版画元素成为彩陶艺人新的创作源泉。至此界首彩陶逐渐脱离了受官窑影响的艺术风格,形成了具有自然淳朴的风格。

清晚期至民国时期,界首彩陶受当时戏曲艺术发展的影响,因而在纹饰内容上更为丰富。除花鸟鱼虫外,出现了大量以传统剧目为创作元素的人物场景。在装饰技法上刻、划、剔花工艺较前普及,在造型上出现了诸如帽筒之类的陈设品类。

新中国成立至20世纪70年代,这一时期界首彩陶得到党和政府的关心与支持,著名窑工卢山义、卢山志被送往中央美院华东分院群众艺术研修班学习,使得界首彩陶在绘画、制坯工艺得到长足提高。

20世纪80年代初至今,以著名工艺美术大师韩美林为代表的一大批美术师生来界首进行艺术创作,在界首传统制陶工艺基础上,融入了多种艺术门类,改进了工艺技术,取得了“硅硼系无毒彩釉”重大技术成果。20世纪90年代初,著名雕塑工艺大师闫玉敏将敦煌雕塑艺术元素融入界首彩陶,并创作了《水月观音》《老子》等作品。当前,卢群山、王京胜、卢莉华等工艺大师在界首彩陶的实践创作上进一步革新,高峰[5-6]在其艺术特征与活化路径、陈静[7]在其非遗衍生品开发策略、黄漾[8]在其非物质文化遗产保护等方面奠定了坚实的理论基础。

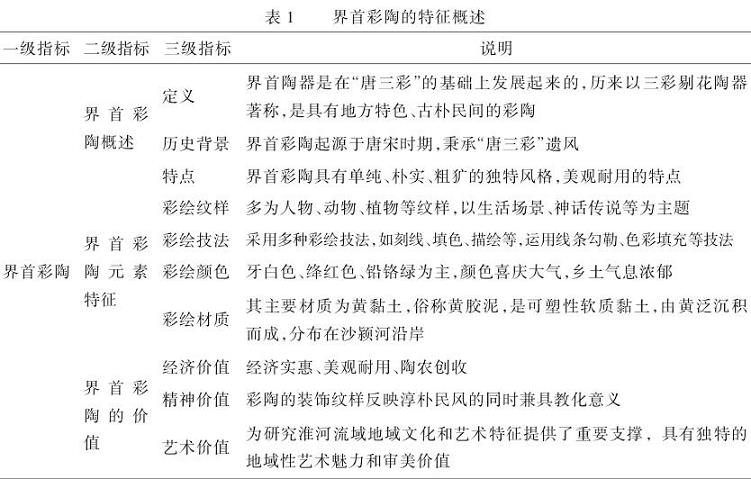

2界首彩陶的特征和价值

2.1界首彩陶的特征

界首彩陶具有单纯、朴实、粗犷的独特风格以及美观耐用的特点。特别是刀马人的刻画图案,为历史流传的传统艺术。艺人用竹笔雕刻,操作简便、迅速、熟练,线条流畅,图案清晰,变形丰富,加之三彩釉罩施,显像透明清净,所见景物栩栩如生,深受人们青睐[1]。其特征主要有以下4个方面:

- 色彩独特:其颜色主要包括牙白色、绛红色、铅铬绿,彩陶的主体釉色以牙白色为主、绛红色为辅,铅铬绿点缀,其颜色喜庆大气,乡土气息浓郁,颇受当地民众欢迎。

- 纹样独特:界首彩陶在装饰上经历了由简到繁、由拙到精的历史演变过程,其戏曲人物纹饰,尤其是“刀马人”彩陶最具强烈的装饰美感[5]。此外界首彩陶的纹样多样且富有特色,包括植物纹样中的牡丹纹、菊花纹、茴香瓣纹、桃纹、莲花纹、卷草纹、松枝纹、梅花纹等[9],动物纹样中如鱼纹、鸟纹、牛纹、鸡纹、龙纹等,人物纹样中主要以戏剧故事场景、木刻插图人物场景、神话人物场景等为创作源泉,其线条流畅且造型优美。

- 材质优良:其主要材质为黄黏土,俗称黄胶泥,是可塑性软质黏土,由黄泛沉积而成,分布在沙颍河沿岸。制陶匠人将其经过精细的工艺制作而成,具有质地坚硬、耐磨损、抗腐蚀等优点。

- 工艺考究:制作流程先后有练泥、制坯、上化妆土、刻花、素烧、施釉、釉烧、出窑,其中刻花与施釉工艺极为考究。

2.2界首彩陶的价值

界首彩陶是皖北民间习俗的发展物理载体与精神表达,其不仅承载了生产生活的经济价值,更含有随着皖北民俗发展所投射出的精神价值与艺术价值。

在经济价值方面,新中国成立前,界首彩陶处于脚和泥、手制坯的手工作坊时期,这一时期产品以盆、罐为主。1954年春,卢山义牵头成立陶器互助组,界首陶农开始有组织、有计划地从事陶器生产,此后因界首彩陶的发展带动了周围民众纷纷加入,既提升了陶瓷产品的品质,又增加了陶艺工人的收入。1983年秋,韩美林来到陶瓷厂,研究、试验生产工艺美术陶瓷并获得成功,随后产品出口至苏联、波兰、捷克、印度、美国、日本等国[1]。如今,界首彩陶先后入选国家级非物质文化遗产名录、国家传统工艺振兴目录,得到较好保护的同时,也吸引了一批从业者、学者、研学团队的目光。

在精神价值方面,据传解放前,淮河中游一带农村盛行嫁娶之时女方需要陪嫁一件三彩陶坛的习俗。新娘上轿时抱着一个圆形陶坛,上面刻有牡丹、梅花、莲花、喜鹊、鲤鱼等图案,取其“掏平安”(掏同陶、平与瓶)的谐音,有幸福美满吉祥之意[10]。同时在陶坛纹样上还刻有“包公铡美”的纹饰,寓意着夫妻要恩爱忠诚,不可背叛感情,倘若背叛爱情,古有包公怒铡陈世美的典故引以为戒[11]。此外,据记载卢山义老艺人在刻画彩陶时常常边刻画边吟唱民谣:“鱼盆圆又圆,出在沙河南,有人买了去,富贵万万年”,而他手中陶盆也在不知不觉中被刻画出一条活灵活现的大鲤鱼[12]。这些正是界首地区人民在实际生产生活中对美好生活的期盼与向往,也是最朴实、纯真、乡土的生活写照。

在艺术价值方面,界首彩陶以“刀马人”系列闻名于世,“刀马人”源于元末,明末得到了复兴和发展,在康熙年间达到顶峰[13]。清末民初时期,界首彩陶受当时戏曲艺术发展的影响深远。新中国成立后,以卢山义为代表的艺人们创作出一系列优秀传统戏曲中“刀马人”的纹样,其纹样表现出气势磅礴的戏曲场景,极具艺术审美价值。1983年春,韩美林老师带领师生来到界首工艺陶瓷厂,对界首彩陶进行学习与研究,韩老师表示,陶瓷的外衣是釉色,漂亮的颜色才会招人喜欢,所以研制出色彩斑斓的陶瓷釉色是这次更新产品关键[14]。其实验出硅、硼系列的无毒彩釉,代替原先铅釉,丰富了彩陶的色彩,同时使烧窑温度达到1000^\circ\text{C}左右,使器物造型更加多样,让界首彩陶的艺术价值更加凸显。

3界首彩陶在景观设计中的应用

3.1界首陶艺公园景观基因识别体系构建

“基因”的概念来自生物学,是指生物体遗传的基本单位。文化景观基因是指文化“遗传”的基本单位,即某种代代传承的区别于其他文化景观的文化因子[15]。本研究从景观基因视角对界首陶艺公园进行文化因子分析,通过整理界首彩陶公园图像、文字和实地调研访谈资料,依据景观基因识别体系进行识别,根据区域内不同的景观类型,分别采取图案提取、元素提取、结构提取、文本提取等方法,得出景观基因识别结果,构建起界首彩陶公园景观基因识别体系。

界首陶艺公园的物质和非物质景观资源丰富,既在空间布局上有疏密的关系,也在历史文化脉络上有延续。根据陶艺公园特有的景观构建其景观基因识别体系,将陶艺公园景观基因划分为5个方面,包括3个显性基因即空间布局形态、主体公共建筑、环境因子,以及2个隐性基因,分别为历史脉络和艺术文化。将5个方面的景观基因具体细分为14个小类,显性基因共9类,其中空间布局形态包括整理空间布局、基本形态、流线布局;主体公共建筑包括广场、景观节点、窑厂旧址;环境因子包括地形地势、水系分布、自然风貌;隐性基因共5小类,其中历史脉络包括历史背景、演变;艺术文化包括彩陶纹样、制陶技艺、精神信仰。通过对5个方面的景观基因识别,对界首彩陶景观进行详细解读,获取界首彩陶公园的景观基因特征,对其特征进行研究分析,结果表明,显性景观基因特征为:空间布局呈现单一,公共基础设施缺乏;窑厂旧址功能单一,功能利用主体不明;公园缺乏系统规划,景观资源不够多样;彩陶景观缺乏特征,文化内涵挖掘尚浅;公园地势较为平缓,水体循环目前不足。隐性景观基因特征为:彩陶历史呈现单一,交互设施较为缺乏;经典彩陶纹样缺少,教化意义不够凸显。

3.2界首陶艺公园景观设计的应用路径

3.2.1丰富公园空间布局,增加公共基础设施。

陶艺公园目前空间布局以环池塘的“O”型动线为主,公园整体空间布局缺乏具体景观节点。因此,结合现阶段交通动线,可在环池塘周围增设互动、休憩、眺望、亲水、展示等空间。同时在相应景观节点中,可以将界首彩陶元素融入景观设施,如视觉导视牌、景观艺术装置、休憩座椅、垃圾桶、花坛等,以此提高界首陶艺公园的实用性和艺术性。

3.2.2提升窑厂旧址功能,明确区域使用属性。

陶艺公园是由原界首工艺陶瓷厂的厂区遗址与采土窑坑构成,整个公园主体建筑在公园南侧,其余地方缺乏公共空间。目前旧厂房的使用功能多为彩陶创作空间与仓库,其余部分空间为彩陶展示区,因而在厂址功能使用属性方面还不够完善与明确。可结合现有窑厂室内空间规划设置学术研讨区、研学体验区、彩陶展示区、技艺传承区、彩陶仓储区等,在环池塘康养步道节点中设置半围合构筑物,其中设置相应展示、互动、休憩设施。

3.2.3系统规划公园建设,营造景观多样环境。

当前陶艺公园内自然生长的杂草种类较多,且缺乏系统规划,景观植物多样性不够。同时园内池塘水系未能循环,致使水质较差。所以在后期公园营建中应疏通水渠,使其与附近颍河水域相连,进而改善水质。另外,系统增设景观植物,结合四季与本土植物,打造出既美观且易维护的景观环境。

3.2.4深挖彩陶纹样特征,凸显地域文化符号。

文化符号论认为,所有文化都依赖于符号,所以,在创造的过程中,设计者其实就是将这些符号标志重新编码。在公共艺术作品中应用符号,可以通过提炼、符号化等处理方式来实现[16]。界首彩陶的纹样特征较为丰富,其纹样多为人物、动物、花鸟等形象,以生活场景、神话传说为主题。在界首陶艺公园的景观设计中,可通过提取和转译彩陶符号,运用重复、对比、特异、渐变、分割、拼接等设计手法加以表现,彰显出陶艺符号的艺术价值与文化底蕴。

3.2.5增设交互体验设施,文化教育寓教于乐。

在陶艺公园景观设计中应注重提供交互体验和文化教育的机会。例如可设置陶艺体验区,让游客亲自体验制陶工艺,深入了解彩陶文化。同时配套设置陶艺艺术展览馆、文化馆等,并定期举办相关研讨会与工作坊,使民众走入陶艺公园,走进彩陶历史。

4结语

本研究结合老旧厂房在城市公园中如何活态更新的背景,以景观基因为视角探寻界首陶艺公园在景观设计中的活化路径,为具有地域特色的老旧厂房可持续发展提供了新的思路和方法,具有一定的理论和实践意义。

一方面,运用景观基因分析法分析界首陶艺公园显性景观基因、隐性景观基因特征,其中显性景观基因特征为:空间布局呈现单一,公共基础设施缺乏;窑厂旧址功能单一,功能利用主体不明;公园缺乏系统规划,景观资源不够多样;彩陶景观缺乏特征,文化内涵挖掘尚浅;公园地势较为平缓,水体循环目前不足。隐性景观基因特征为:彩陶历史呈现单一,交互设施较为缺乏;经典彩陶纹样缺少,教化意义不够凸显。

另一方面,针对当前界首陶艺公园的显性景观基因、隐性景观基因特征,提出了界首陶艺公园景观设计的应用路径,主要包括:丰富公园空间布局,增加公共基础设施;提升窑厂旧址功能,明确区域使用属性;系统规划公园建设,营造景观多样环境;深挖彩陶纹样特征,凸显地域文化符号;增设交互体验设施,文化教育寓教于乐。

以上两方面结论表明,目前界首陶艺公园在景观设计中依然面临部分困境,需要在景观基因视角下探索出一条新的活化路径,同时将进一步挖掘界首陶艺公园的显性景观基因与隐性景观基因,达到物质空间与人文空间可持续发展的目标。