滇中引水工程基于生态保护视角的水利景观设计

访问量:0徐满

徐满1,杨涛维2,龙正海2,刘思汛2,高怡欣3(1云南省水利水电勘测设计研究院,云南昆明650021;2云南省水利水电勘测设计院有限公司,云南昆明650021;3云南众成人才派遣有限责任公司,云南昆明650200)

摘要:基于生态保护视角的水利景观设计———以滇中引水工程鲁地拉水电站临江二级泵站为例,鲁地拉水电站水资源综合利用配套工程临江二级泵站是滇中引水工程中的关键节点和重要配套基础设施,临江二级泵站景观设计遵循海绵保水、生态复绿、低干扰设施布置三大策略,以滇中引水线路为意象,提取其外形,构架成主体景观构筑物。方案遵循白族复古风格,重视古典景观建筑布局,主要布局亭廊栈桥等休闲设施,融合环境、生态、功能等多元优化,合理规划场地布局,提升水利工程生态适应性;通过人工痕迹结合自然生态环境的景观雕琢,创造与时代接轨的精神景观,实现水利工程与经济效益高质量发展的目标。

关键词: 水利景观设计、生态保护、滇中引水、鲁地拉泵站、白族风格

1滇中引水基础设施的生态主义

滇中引水工程大理州鲁地拉水电站水资源综合利用配套工程临江二级泵站选址位于永胜县涛源镇涛源码头一岸,泵站所在区域属中亚热带冬干夏湿低纬高原季风气候区,光热充足,泵站两岸地形以山地为主,而泵站建设区域地势又较平坦,存在一定的“焚风”现象,多种制约因素对场地植被生长有一定的影响[1]。

泵站所在区域人工痕迹较少,所建之初仅有一条小径盘山而上。泵站景观建设对生态环境影响较大,建成后对周边生态存在一定干扰。水利景观的修饰,是人工工程痕迹与自然山水之间和谐共生的展示。鲁地拉水电站水资源综合利用配套工程沿线共配置泵站15座,是云南装机容量最大的引调水工程泵站群,其中临江二级泵站厂区占地面积最大,泵房建筑屋顶设计采用树脂仿琉璃瓦装饰,建筑外立面采用白族风格滇中引水文化彩绘,充分融入本地文化生态。泵站景观道路采用錾面青石板,观景亭廊栈桥立于各个景观节点,是人工实体嵌入自然的“外在”系统[2-3]。

泵站的输水管道、地下光缆以及其他系统经过硬化处理,覆土于地下,是一种以科学性为依托的客观存在的“内在”系统。基础设施的“外在”与“内在”通过景观与建筑融合成为一个有机体,与周围山地、河流融合共生,构建出一个在地的、符合自然发展规律的ldquo;生态式泵站”。基础设施在自然景观环境中显现,配套工程的基础设计体量巨大,成为工程总体规划设计愿景“筑水网千里之脉,引雪域高原之水;解云岭万物之渴,惠滇中千万之民”不可或缺的构成部分,属于一种异化传统水利工程理念的生态主义。

2“生态式”泵站设计的意图与策略

“生态式”泵站由泵站水利基础设施和地景节点组成,各个景观节点是具有鲜明表达性的“外在”系统与以功能为主的“内在”系统的边界地带。同时,泵站工程系统中的人工痕迹与泵站外金沙江流域山水自然的关系在环境与场所里展现。从水利工程的建筑空间感出发,在项目经费及用地限制等多重因素影响下,水利基础设施的建筑部分体型庞大、空间压迫性强、场所封闭性严重。

从工程场所的布局来看,因功能需求或场所限制,水利工程景观的选址不同于其他类型的景观,如果周边人类活动足迹较为频繁,应尽量避免建筑设施成为公共性“盲区”;而鲁地拉泵站选址在人类活动较少的区域,则应该避免泵站等一系列水工设施成为视觉上的“异物”,这是“生态式泵站设计”的2个基本意图[4]。

生态水利景观的目的是通过将水利工程与生态理念结合,在保障水利基础设施优先的同时,满足保护场所生态,创造优美环境的水利工程。它涵盖水利事业和水利产业目标,又突出生态环境目标,与可持续发展的三维目标,即经济、社会、环境相一致。生态水利工程是一种复合性工程,在水利工程投入使用后,既要满足工程员工日常工作的需求,也要满足参观者景观功能的体验,更要满足生态系统平衡、永续发展的需求。

设计意在保护场地原本的形态特征,从雨水花园的理念出发,融合功能布局与场所艺术的双向叠加,使水利基础设施建筑成为大地景观中的积极角色,并融入水利工程功能主导的设计目标,临江二级泵站生态景观设计策略主要有以下3种。

2.1海绵保水

为回应泵站景观气候因子限制,临江二级泵站景观设计通过软性的绿色基础设施设计+透水铺装+蓄水池形成一个健康的生态小循环,留住水分。场地树种以乡土树种为首选,基调树种以常绿的香樟及桂花为主,搭配特色树种芒果树、黄连木、红花羊蹄甲、攀枝花等,形成常绿的景观基调;场地内选取的铺装材质均为渗水性较好的材料,以“线”的形式串联泵站景观各要素,形成海绵保水网。以“面”的形式,覆盖场地原本裸露的地表,形成一个以绿色为主、绿色与蓝色相呼应的园林式泵站。因场地气候及降水因素影响,以及地形结构造成的焚风现象,场地常年较为干燥,蓄水池设计既是一种以功能为主的设计目标,加以石块、植物点缀,成为提升泵站整体景观质感的基础设施,又是一种基于外在形式存在的生态蓄水保水绿色基础设施的实体存在。

2.2生态覆绿

针对场地气候、温度等限制因素,以及后期管护成本,植物选择以免修剪造型的植物为主,避免选用灌木球、造型乔灌木等,降低后期维护成本,选择乡土树种以及耐旱低水肥的植物,保证植物适应能力,提升种苗成活率;针对区域干热河谷地带水热条件,选择耐旱低水肥植物,降低灌溉压力,乔木种植以常绿植物为主,花卉草本选择宿根花卉,保证观赏性的同时提升耐养性。从地形处理来看,泵站防护边坡裸露在外面积最大的硬质场所,在坡面上挂网,结合坡脚挡墙内回填种植乔木、爬藤上爬下挂的方式复绿,提升坡面的稳定性,减少水土流失,增加泵站的覆绿面积。

2.3低干扰设施布置

因泵站主体建筑主要服务滇中引水工程,景观为附属服务,景观绿色及灰色基础设施的选择思路主要采取“低干预、低影响、低能耗”的设计原则,应采用生态环境低干扰模式,同时达成“低维护、高耐久”的目标,削弱对泵站未建设前的自然生态干扰。座凳、休息亭采用易清洁材料,降低后期人工清理难度,管道、沟渠外露面采用和道路系统一致的材料,提升实用性。硬质铺装、节点打造高质量施工,减少后期维护返修,提升永久性景观构筑物占比,节点铺装多采用石材、防腐木等耐久度高、景观效果好的材质,景观小品、景观构筑物采用耐雨水、耐盐碱、耐风化的材质,减少“一次性”景观产品的占比,避免后期频繁损坏、更换。

3生态景观营造工艺

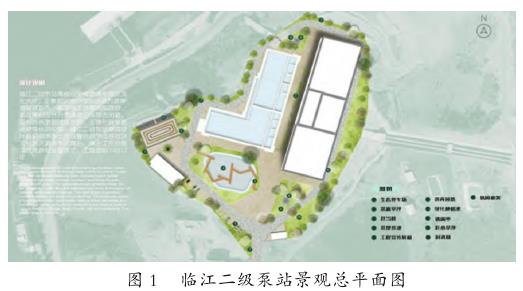

临江二级泵站景观设计考虑滇中饮水文化IP,主景观以滇中引水线路为意象,提取其外形,构架成主体景观构筑物。本次景观设计方案遵循白族复古风格,重视古典景观建筑布局(图1),主要布局亭廊栈桥等休闲设施。从实用角度出发,设置休息节点多处及文化展示宣传节点两处,满足工作休息及观光游览多重需求,景观重点区域为西南侧景观水池部分,整体工程面积14317\text{m}^2,由园林建筑物、水体景观、绿化种植、道路铺装、配套设施5个部分组成。

3.1园林建筑

园林建筑泵站周边环境保持配色一致,保证三维空间的协调性。园林建筑的内部空间开合有致,主体采用本地材质,适地性较强,建筑语言采用本地居民习惯的形式,符合本地天象水文特性和当地居民使用风俗,并为泵站工作人员提供日常工作的休憩场所。融合白族风格的泵站厂房建筑,极大程度地融入了本地建筑风格,使泵站的在地性和艺术性得到提升。场地内共有休息长廊1处、休闲亭2处、跨水桥1座,于泵站“润滇1号”修建观景长廊,同时达成休憩和观景两重目标,廊架采用古典的造型,融入斗拱、回廊、美人靠等元素,廊架柱子上雕刻白族传统的图案和纹饰,传达本地文化,同时木质材料较为生态自然,也是场地建筑人工痕迹与自然山水融合的一种景观手法。

2个休闲亭取名“砥砺”亭,意为“恪尽职守建新功,勇毅前行踏征途”,是对滇中引水砥砺奋进的精神意志的高度凝练。亭子材料选择采用木材、石材等自然材料的结合,这些质感的材料不但有着生动自然的美感,还能够与周围的环境彼此呼应,营建古朴、纤巧的气氛。在选址布局上,亭子选址既能满足人休憩的需求,又可成为景观整体的组成部分。

在泵站中,亭子为观景的焦点之一,既能欣赏到山水之美、花木之秀,又是一个集散、交流的场所,方便工作人员休憩和会谈。在观景平台的亭子周围增设了若干木凳,人们可以休息驻足观赏云南第一大泵站,同时也为泵站工作人员提供一个业余休息的空间。跨水桥取名为“担当桥”,意为展现滇中引水工程逢山开路、遇水搭桥、勇于担当的斗争精神。桥梁设计结合绿地和水体景观设计的生态特点,突出观赏性和游览性,栈桥整体走向由滇中引水LOGO线路提取(图2),旨在实现交通连接和景观效果双重功能的有机结合。通过注重环保材料、能源利用、交通便利性和可持续性,使“担当桥”成为人与自然和谐共存的设计典范。

3.2水体景观

临江二级站生态水池景观设计的重点在于与周围自然环境的融合。利用地形、植被和自然材料来打造一个与周围环境相协调的景观。例如,水池周边堆放自然石块、木材搭配草坪等元素来体现自然感。生态水池以构建一个完整的生态系统为出发点,由上到下分别是水生植被、水生动物以及微生物等,可以通过选择合适的植物品种和鱼类种类来实现,并提供适宜的水质条件和养护措施,以提升水池的生态环保效应。生态水池是泵站的主体水景观,考虑融入水质处理,利用生态水池的自然过滤能力,通过水生植物吸收和微生物分解的作用,有效净化水质。与此同时,来水设计和排水设计与泵房水池、管道相衔接,形成循环的活水,更加注重可持续性,设计节水系统,收集雨水进行补给;合理规划植物的照料和肥料使用,减少环境负荷。

3.3绿化种植

绿化种植应关注植被的生态保护效用。不仅要研究如何增加景观成效,还要关注土壤保持、水源涵养、抗风固沙等功能,维持本地生态环境的平衡性与稳定性。临江二级泵站绿化种植根据道路、厂区建筑的布局,实行横向和纵向的绿化布置,横向绿化可以在道路两侧选择适宜的乔木和灌木进行绿化,以增添景观氛围和防止水土流失;纵向绿化可以在泵房建筑各个重要节点处进行绿化设计。乔木选择乡土常绿树种,因为其更能应对场地气象条件变化,种植枇杷、芒果等观果的树种,冬樱花、凤凰木、火焰树等观花树种,点缀少量的滇朴,适量增添季相变化;灌木花卉部分采用低维护的假连翘、冬青,本地常用的叶子花,搭配萼距花、长春花、红花檵木等;考虑到场地土壤较为干旱贫瘠,选取多种草籽配合提高抗性来作为主要的地被。

3.4道路铺装

泵站管护道路采用具有良好透水性能的道路材料———透水沥青,可以促使雨水自然渗透,降低道路排水压力,削弱雨水排放对水利景观的负面影响。路基考虑水平排水和垂直排水,通过采取适应场地的路基结构设计、施工工艺和排水系统,确保雨水顺畅渗透到地下。泵站景观游步道采用錾面青石板,这是一种美观而耐用的道路设计,游步道錾面使用青石板作为路面材料,经过精细地打磨和加工,使其表面平整光滑。选择质量好的青石板,它具有坚硬、耐磨、防滑和抗压性能,同时确保石板的色泽、纹理和大小相对一致,从多个维度既保证美观,又形成低干扰的人工设施。

3.5配套设施

配套设施部分包括座凳、垃圾桶宣传栏、警示牌、标识牌等,配套设施设计理念是将自然生态环境保护和可持续发展原则融入配套设施的设计中,以维持生态环境的完整性。在材料上,选择石材、木材等环境友好、可再生的材料,避免使用对环境有害的材料,减少资源消耗和环境污染。景观配套设施的设计尊重并保护原有的自然生态环境,尽量减少生态破坏。通过以上生态性设计措施,泵站的景观配套设施可以在环境友好、可持续的基础上为人们提供美丽的景观环境和便利的公共服务。

4水利景观设计中的生态思考

以滇中引水工程鲁地拉水电站临江二级泵站为例,水利景观不仅仅是景观、建筑、环境的艺术,更是人与自然和谐共生的见证。随着社会的发展,人们对环境的要求日益提高,水利景观的设计与建设不再局限于防洪、灌溉等功能,需要更多地融入生态、景观、休闲等元素。然而,在实际的水利景观设计中,不得不思考其背后的生态影响。

4.1生态系统的整体性

水利景观的建设往往伴随着对原有生态系统的影响。鲁地拉电站区域本身属于干热河谷地区,泵站的建设会淹没局部的土地,改变原有的地形地貌,对当地的植被、土壤、动物等产生影响。同时,泵站的一系列水功能可能导致下游河道的流量减少,影响下游地区的生态平衡。为了减少这些影响,泵站规划之初应充分考虑生态因素,合理规划水利设施的规模和布局,尽量削弱对水利工程设施周边的生态环境的负面影响。在建设中,应采取环保的施工方式,削弱对水利工程主体建筑周边环境的污染;对于受影响的生态群落,应采取相应的补偿措施,如生态移民、植被恢复等。

4.2水资源的可持续利用性

水利景观区别于其他景观,以水利工程为出发点,围绕“水”进行景观设计,因此建设应充分考虑水资源的可持续利用。水利景观的设计应合理配置水资源,既要满足人类的需求,也要保障生态系统的正常运转。以滇中引水工程鲁地拉水电站临江二级泵站为例,开挖景观池,池内水源来自泵站主体建筑前池,既满足景观用水,又实现区域水循环,保障水利景观工程主体建筑范围内的生态用水需求。

4.3多专业统筹性

水利景观应成为人与生态系统命运共同体发展的桥梁。除了基本的防洪、灌溉等功能外,水利景观还应具备观赏、休闲等功能,满足工作人员工作之余的休憩需求。以滇中引水工程鲁地拉水电站临江二级泵站为例,在景观的设计中,融入当地的白族文化元素,使之成为展示当地风土人情的重要窗口,同时,通过合理的规划,水利景观也可以成为生物多样性的保护基地,为野生动植物留足栖息觅食的空间。

5结语

水利工程建设对生态的扰动不可避免,景观的介入可以通过植物造景、地形处理、生态材料的选择,基于视觉的所有自然与人工形态及其感受的设计,提供舒适的厂区绿色空间;从环境、生态、资源层面,合理规划场地布局,提升水利工程生态适应性;从人类行为以及与之相关的文化历史与艺术层面,创造与时代接轨的精神景观,真正做到“千秋万代,造福于民”,实现生态效益、经济效益双丰收。

常见问题(FAQ)

-

滇中引水工程鲁地拉泵站景观设计遵循的三大生态策略是什么?

- 临江二级泵站景观设计遵循三大策略:海绵保水(通过绿色基础设施和透水铺装留住水分)、生态复绿(选用乡土耐旱植物,稳定边坡)和低干扰设施布置(采用低能耗、高耐久材料)。

-

“生态式泵站”的设计意图主要包括哪两个方面?

- “生态式泵站”的两个基本设计意图是:在人类活动频繁区域,避免建筑设施成为公共性“盲区”;在人类活动较少区域(如鲁地拉泵站选址),避免水工设施成为视觉上的“异物”。

-

临江二级泵站的景观建筑设计融入了哪些地方文化特色?

- 泵站建筑和园林设施遵循白族复古风格。例如,泵房建筑外立面采用白族风格彩绘,亭廊栈桥融入斗拱、回廊、美人靠等古典元素,并雕刻白族传统图案。

-

在绿化种植方面,如何体现生态保护和低维护原则?

- 绿化种植优先选择乡土常绿树种和耐旱低水肥植物,避免使用需要频繁修剪的造型植物,以保证植物的适应性、提高成活率,并降低后期的灌溉压力和维护成本。

-

水利景观设计中对生态思考的三个主要维度是什么?

- 水利景观设计中的生态思考主要包括三个维度:生态系统的整体性(减少对原有生态的负面影响并进行补偿)、水资源的可持续利用性(合理配置和循环利用水资源)、以及多专业统筹性(融合景观、休闲和文化功能,保护生物多样性)。