淅川邹庄移民村如何通过微景观实现乡村振兴?

郝晶晶,陈倬(河南建筑职业技术学院,河南郑州450000)

摘要

乡村振兴背景下的乡村微景观营造策略———以淅川县邹庄移民村为例,在国家乡村振兴战略的持续推动下,乡村微景观营造成为推动产业发展、促进文化传播、实现乡村振兴的重要手段。以淅川县邹庄移民村为例,阐述了该村改造现状、存在的问题及发展优势,分析了邹庄村建设改造内容与要点,并提出了乡村微景观营造策略。以期改善村民居住环境、凝聚村庄精神文化、助推乡村振兴,并为同类型村庄发展提供借鉴。

关键词:乡村振兴;乡村微景观;邹庄移民村;改造策略;农旅融合

文章目录

报告中提出乡村振兴战略到党的二十大报告中提出全面推进乡村振兴[1],国家“十四五”规划也提出,推动乡村文化和旅游融合发展,乡村振兴为乡村发展提供了方向与机遇[2]。《中华人民共和国乡村振兴促进法》明确提出,各级政府应当发挥农村资源和生态优势,支持乡村旅游、休闲农业等乡村产业发展。因此,依托地方独特的文化资源、自然资源发展乡村旅游,是带动乡村经济发展、实现乡村振兴的有效路径[3]。乡村微景观是指在投入较低成本的前提下,通过整合乡村本土可利用的物质、文化资源,在乡村空间中营造具有景观价值的小体量构筑物、广场、花园等[4],或对已有的构筑物、景观空间进行低成本改造的设计手段[5]。

1 邹庄村概况

1.1 村庄背景

邹庄村位于河南省南阳市淅川县九重镇,紧邻丹江风景名胜区。2011年因南水北调中线丹江口水库工程建设活动的实施,该村从原油坊岗村迁至九重镇南部。新建邹庄村土地面积90.67hm2,2015年利用南水北调移民村产业发展试点项目资金和大中型水库移民后扶生产发展资金,建设了一批猕猴桃、莲藕、葡萄等特色果蔬种植基地和烟叶、规模化养殖、光伏发电等特色项目[6]。2021年来邹庄村进行实地考察,详细了解了邹庄村的移民安置、产业发展和移民增收问题,并高度赞扬村民们为南水北调工程作出的贡献,称其移民精神为“掘井人”精神,希望邹庄村能够通过发展特色产业和推动文旅融合发展,吸引人才“燕归来”,并祝愿村民们的日子能够“芝麻开花节节高”[7]。

1.2 改造前现状

邹庄村建设于2011年后,基础设施相对较好,虽未形成完整的道路系统,但村内现有道路均实现“白改黑”,电力、网络、照明、垃圾中转站、污水处理等基础设施齐全。目前,由于村庄自然旅游资源较为匮乏,缺乏独特性的景观特征,植物种类多为乡土植被,村庄整体视觉景观效果和村民居住环境较差,乡村特色产业缺乏展示平台和设施,不利于农旅相关产业发展[8]。

1.3 存在的问题与发展优势

邹庄村作为移民村,面临着物质文化传承缺失的困境。然而,这一局面在来此深入考察后迎来了转机,可通过提炼出独具特色的移民精神谱系,为村庄的未来发展奠定基石。因此,如何依托邹庄村现有的资源禀赋,深入挖掘并充分展现这份宝贵的移民精神,将其巧妙地融入村庄规划与建设中,使之成为推动乡村振兴的强大精神动力和文化支撑,成为一项重要研究议题。邹庄村的发展目标是“稳基础、促发展、奔富路”,确保稳固村庄发展根基,在持续发展中实现共同富裕[7]。值得一提的是,邹庄村作为在南阳市考察期间唯一到访的村庄,以其独特的地位和影响力,成为各地党员干部群众学习教育的重要阵地和生动教材,这不仅赋予了邹庄村更高的使命与责任,而且为邹庄村吸引外部资源、拓宽发展视野提供了得天独厚的条件。

2 邹庄村建设改造内容与要点

2.1 依托特色产业,发展乡村农旅

邹庄村依托自身区位优势,以生态农业为基础,充分发挥“京都果园”的带动作用,依托现有猕猴桃种植基地、葡萄种植园区、莲藕种植区、烤烟工厂等特色产业,因地制宜打造猕猴桃采摘体验园区、葡萄长廊、莲藕荷塘观赏区、烤烟文化宣讲区等一系列农旅融合项目,推动乡村经济转型升级,使之发展成为南阳市级“农+文+旅”融合发展的红色研学基地。

2.2 立足移民精神,展示村庄文化

深入挖掘邹庄村移民文化精神,构建以“掘井人”精神为主题的且具有教育、宣传意义的乡村文化体系,以红色、农旅为核心,融入“两山论”“江山论”“燕归来”“芝麻开花节节高”等内容,设置相应的主题纪念广场、文化街道、教育园区、街角雕塑等。

2.3 把控建设成本,打造乡村微景观

在乡村建设改造项目中,应遵循“低成本、高成效”的设计原则,严格把控建设成本。可充分利用村庄现有的废弃烤烟工厂、旧村碑、村内闲置公共空间等资源进行创新设计,并鼓励村民参与民居外立面改造、庭院微景观改造等[9],最大程度利用已有的资源,实现村庄整体风貌和生活环境质量的提升。

3 邹庄村微景观营造策略

3.1 合理、高效利用既有资源,实现微景观改造的“低成本、高成效”

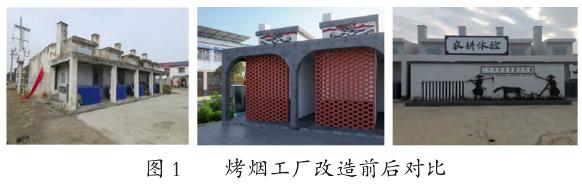

目前,邹庄村烤烟工厂虽已停止运营,但其房屋建筑结构、外墙面、烤烟设备等保存完好,具备作为宣传科教场所的条件。首先,翻新粉刷外墙面,并绘制文化宣传墙。其次,采用红砖镂空设计手法,设置以农耕为主题的景观墙来遮挡原破旧厂门一侧。同时,在节约成本和保证通风的前提下,有效遮挡原有杂乱无章的墙面、设备,以满足后期宣传科教需求。最后,通过重新布局建筑内外空间,合理分隔建筑内外区域,形成独具特色的观赏、教育通道(图1)。

原雕刻“邹庄移民村”的地界村石是村民迁徙历程的见证和移民精神的象征。因此,改造时保留了村石的原始风貌,并设计以村庄原有瓦片、砖石、传统房屋风貌等元素为灵感的村石展示框,旨在通过这一创新设计,更加生动、全面地展现村石承载的独属于邹庄村的文化意义与情感价值(图2)。

3.2 优化景观构筑物设计,展示村庄精神文化

3.2.1 猕猴桃园林下改造。

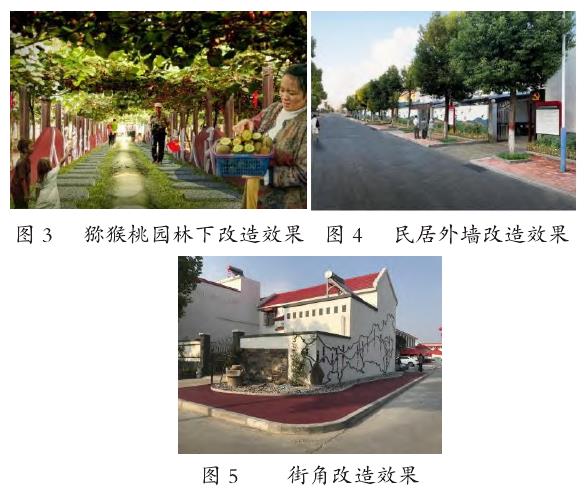

将邹庄村猕猴桃园宽阔的林下空间作为林下采摘、宣传展示区域,利用村庄废弃石材,在林下空间设计供1人行走的2条平行汀步(图3)。通过不锈钢矮墙隔离猕猴桃枝干与汀步,既能避免游客在采摘过程中破坏树木枝干与根系,又能提升林下采摘的趣味性和景观效果。同时,在不锈钢矮墙上雕刻“江山就是人民,人民就是江山”的标语,以增强空间的文化属性,并起到教育宣传的作用。

3.2.2 民居外墙改造。

村内主要道路两侧的民居由于长时间缺乏修护,导致外墙面出现斑驳,统一采用涂白的方法(图4),模拟传统宣纸的质感,为后续壁画绘制奠定基础。壁画主题为“千里江山燕归来”,设计灵感深度融合在考察邹庄村时提出的“燕归来”愿景和经典名画《千里江山图》的精髓,通过艺术设计手法,展现了乡村振兴的壮丽图景与美好愿景。

3.2.3 街角改造。

为进一步优化村内环境,应充分利用道路转角空间,结合建筑外立面的美化改造,实施以“掘井人”雕塑、村庄变迁历史图、节节高壁画等为核心内容的综合改造设计(图5)。这些设计元素既能丰富乡村文化景观文化内涵,又能深刻反映村庄的历史变迁与发展成就,为游客呈现出一幅生动、立体的乡村文化画卷。

3.3 结合未来农旅融合发展趋势和满足村民生活需求进行设计

(1)依据村庄当前出入口布局及村民日常通行习惯,将村庄北侧设为村民日常主要通行入口(图6),而南侧(原京都果园入口)则定位为未来游客的核心进入通道(图7),并结合村内游线规划电瓶车换乘站点,优化游客游览体验,提升交通换乘的便捷性。同时,将村庄南侧游客入口附近的游园改造为亲子农耕体验园,该园区集亲子活动集散、休闲娱乐、农耕实践体验及科普教育功能于一体,为家庭游客打造全方位、沉浸式的乡村体验空间。

(2)为充分利用村内既有资源,将村内党群服务中心前广场、育才小学前广场及其他现有广场空间进行主体化改造与升级[10],使之成为具备文化宣传、村民集会、开展公共活动等多功能的主题广场(图8)。这些广场空间的改造不仅能展现村庄的精神文化内涵,而且能为村民提供宝贵的社交与活动空间,更好地促进社区和谐发展。

(3)改造村庄南侧主入口道路靠近葡萄种植区的简易葡萄廊架(图9),新设计的葡萄廊架能更好地与周围环境相融合,同时,解决了原葡萄廊架结构不牢固、缺乏设计感等问题。

(4)对靠近村内道路的民居外墙处增设休憩坐凳(图10),再通过搭配雕塑、景观小品,体现村庄文化、特色的同时,还能满足村民日常休憩、交流的需求。

(5)根据村民的喜好和村庄特色,在民居外墙绘制具有乡村特色的主题壁画(图11),既能美化村庄环境和进行文化宣传教育,又能增强村民的参与感和归属感。

4 结语

在乡村振兴的背景下,邹庄村具有发展乡村旅游带动经济发展的潜力。通过微景观改造实践,不仅能盘活村内闲置资源,改善村民居住环境,而且能展现独特的移民精神,促进乡村特色产业发展。通过总结邹庄村微景观营造策略,在推进该村全面振兴的同时,还能为其他乡村发展提供借鉴。