乡村振兴:AHP法构建乡村生态景观评价体系与4大建设策略

皇甫生鸿(广东文理职业学院,广东廉江524400)

摘要

乡村生态景观是人与自然长期互动的产物,集自然生态与人文景观于一体,具有鲜明的地域性、多样性和动态变化等特征。为科学评价乡村生态景观质量,采用层次分析法,构建包含自然、人文和生态3个层面,共12个具体指标的乡村生态景观评价体系。通过专家评分和一致性检验,得出各指标的权重分布,同时,提出尊重自然,保护生态;因地制宜,突出特色;整合资源,优化布局;促进产业融合,提高经济效益的乡村生态景观建设策略。旨在为乡村景观评估和建设提供理论支持。

文章目录

在当前全球可持续发展大背景下,乡村生态景观作为连接自然环境与人类活动的关键纽带,对其进行保护与合理建设已成为实现生态文明建设、促进乡村振兴战略不可或缺的一环[1]。随着城市化进程的加速,乡村地区面临着生态环境退化、生物多样性减少、传统文化遗失等一系列挑战,这些问题不仅影响了乡村地区的自然美感和生态服务功能,而且制约了乡村社会经济的可持续发展和居民生活质量的提升[2-3]。近年来,我国高度重视乡村绿色发展,出台了一系列政策,以推动乡村振兴和生态文明建设,强调要留住绿水青山,记得住乡愁,为乡村生态景观的保护与建设提供了重要的政策导向和支持[4-5]。在此背景下,如何科学评价乡村生态景观的质量与价值,探索适宜的建设与发展路径,实现“生态、经济、社会、文化”等多方面的和谐共生,成为当前学术研究与实践探索的重要课题。

1 乡村生态景观概述

1.1 乡村生态景观的定义与特点

乡村生态景观是一类独特的景观类型,它是人类活动与自然环境长期互动的产物,既包含地形、水体、植被等各种自然环境元素,又包含村落、农田、道路等文化景观元素,是一种高度人工化的半自然景观,兼具自然特征与人文特质。首先,乡村生态景观具有鲜明的地域性和多样性特征。由于气候、地形、水文等自然条件的差异,加之受不同区域历史文化传统的影响,造成乡村景观空间分布不均。即使是相邻的乡村,景观面貌也可能存在明显差异。其次,乡村景观存在动态变化的特点。随着时间的推移,人口、经济、技术等因素的变化,导致景观要素不断发生演变。最后,乡村生态景观较脆弱。在现代化进程中,传统农业生产方式和乡村生活方式正在发生深刻的变化,加之城市化的扩张,导致许多乡村的自然环境和人文景观受到不同程度的破坏。

1.2 乡村生态景观的功能与价值

乡村生态景观在生态系统服务方面起着重要作用。一是它是维系生物多样性的重要载体。乡村地区蕴含类型丰富的生态系统,为众多野生动植物种群提供了宝贵的栖息地。二是乡村景观在调节气候、保持水土、固碳释氧等方面作出了不可替代的贡献。例如,农田作物可以吸收温室气体;池塘和河流起着蓄水和调节小气候的作用。三是乡村生态景观蕴含丰富的文化价值。农耕文明是人类文明的发祥地,乡村景观是这一文明的空间载体和视觉符号,乡村建筑、遗址、田园风光等都是不可多得的人文资源,承载着独特的地方文化内涵。同时,乡村景观也是各地居民亲近自然、体验传统生活方式的绝佳场所,对于生活在城市的人们,乡村是疗愈身心的避风港湾。四是从经济层面来看,乡村景观赋予了乡村新的发展机遇。依托独特的生态环境和人文风情,乡村地区可以大力发展休闲农业、乡村旅游等,促进第三产业繁荣发展,为当地经济发展注入新的活力。

2 乡村生态景观评价体系构建

2.1 层次分析法

层次分析法(AnalyticHierarchyProcess,AHP)是一种常用的多准则决策分析方法,由美国运筹学家托马斯·L·萨蒂于20世纪70年代中期提出。它通过构建层次结构模型,按照逐层分解的思路,对复杂的决策问题进行系统分析和定量计算,从而得出合理的决策方案。运用该方法既能将复杂决策问题分解成若干层次,有利于辨识影响因素,又能通过系统赋值,并构造判断矩阵,使主观认识数学化,理论简单、计算方便。

运用层次分析法时,首先,应建立层次结构模型,将决策目标、准则和方案进行层次划分,构建一个自上而下、由多层组成的层次结构模型。最上层是决策目标,中间层是评价准则,最底层是待选择的备选方案,同一层次内的元素之间需相对独立。其次,构造判断矩阵并赋值。在每个层次上,通过两两比较各元素的重要程度,构造出判断矩阵。采用1~9比例等级赋值法,用具体数值表示某一因素相对于另一因素的重要程度。然后采用特征根值法或几何均值法等,计算判断矩阵的最大特征值及对应的特征向量,即每个因素的权重向量。再对最大特征值进行一致性检验,若通过,表明赋值结果合理。按照层次结构自下而上进行加权运算,将准则层的权重传递至决策层,最终得出各个备选方案的总体权重,作为排序的依据。最后,根据各备选方案的总权重大小进行排序,并结合实际情况分析结果,选取最优方案。

2.2 指标选取

评价指标的选取是乡村生态景观评价过程中的关键环节,需要综合考虑景观的特点、研究目的和数据的可获得性。

(1)科学性原则。评价指标应具有明确的科学含义,能客观反映乡村生态景观的特征和状况。

(2)完整性原则。评价指标体系应尽可能覆盖自然、人文和美感等乡村生态景观的各个方面。

(3)可比性原则。评价指标应具有可比性,以满足不同指标的对比需求。

(4)可操作性原则。评价指标应易于理解和操作,数据获取应相对容易,便于实际应用。

(5)动态性原则。评价指标应能反映乡村生态景观的动态变化,便于监测和评估景观的演变趋势。

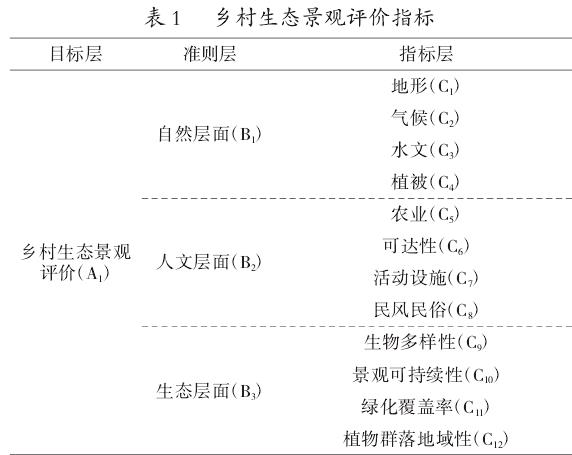

根据实践经验与相关研究文献,采用自然层面、人文层面、生态层面各4种共计12个指标作为乡村生态景观评价指标(见表1)。请教园林专业、风景园林专业、乡村规划专业的共计50名专家、学者和行业资深从业者,采用专家打分法,按1~9比例标度法,对同一层次各指标(准则)的重要性进行两两比较,共发放调查问卷20份,回收调查问卷20份,回收率100%。

2.3 层次分析法指标权重计算

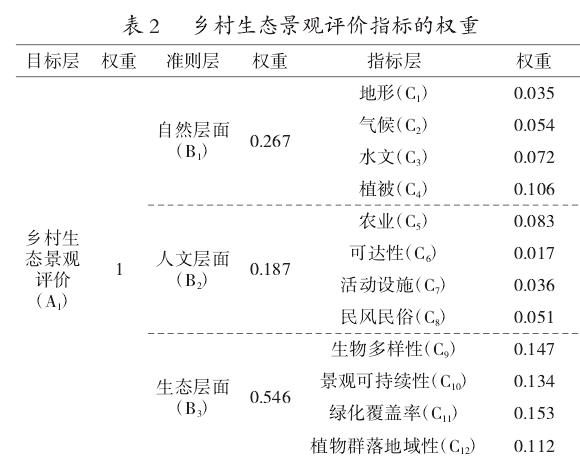

由表2可知,准测层内3个指标中的生态层面,对乡村生态景观评价的重要性最高,权重为0.546,其次为自然层面,权重为0.267,人文层面的权重最小,为0.187。具体到指标层,绿化覆盖率对乡村生态景观评价的重要性最高,权重为0.153,其次为生物多样性,权重为0.147,可达性的重要性最小,为0.017。另外,层次模型通过一致性检验,表明可用于乡村生态景观的评价。

3 乡村生态景观建设策略

3.1 尊重自然,保护生态

在乡村生态景观建设中应秉持尊重自然、保护生态的理念。自然界是一个复杂而精密的系统,各环节之间存在着错综复杂的联系,任何一个环节的改变都可能会引发连锁反应,进而影响整个生态系统的平衡。因此,应充分了解并尊重自然规律,发挥自然生态系统的自我调节功能,最大限度地保护生物多样性,维护生态平衡。具体来说,避免对原有生态环境造成不必要的破坏,尽量减少人为干扰。例如,在开发利用土地资源时,科学评估并规避对脆弱生态区域的影响;在建设基础设施时,采取绿色环保的施工方式,尽可能减少工程对周围环境的污染;在开发旅游资源时,严格控制游客承载量,防止因过度开发破坏生态。同时,加大对珍稀濒危物种的保护力度,避免人为活动对其栖息地造成不利影响。

3.2 因地制宜,突出特色

乡村生态景观建设并非一蹴而就,而是要因地制宜,根据不同地区的自然条件、历史文化、民族风情等,制定切实可行的建设策略。每个乡村都有独特的地理环境、气候特征、资源禀赋,这些天然条件决定了地区生态景观建设的基本格局和发展方向。同时,不同的乡村也孕育出丰富多彩的历史文化和民族风情,都是乡村生态景观建设中亟需挖掘和传承的宝贵财富。因此,在乡村生态景观建设过程中,应紧密结合当地实际情况,充分考虑自然地理、气候资源、历史人文等因素,制定科学合理、切合实际的建设方案。对于地处山区的乡村,可重点发展乡村生态旅游,设计徒步登山、露营野炊等有益身心的户外活动项目;对于临近水系的乡村,可围绕水资源开展生态景观建设,打造亲水平台、生态渔业等特色项目;对于民族文化底蕴深厚的乡村,可将民族特色融入景观设计中,彰显地域文化魅力。

3.3 整合资源,优化布局

乡村生态景观建设是一项复杂的系统工程,需要整合各种资源要素,优化空间布局,才能真正发挥景观的生态功能。乡村生态景观建设涉及土地资源、水资源、植被资源等,合理利用这些资源是保障乡村生态景观可持续发展的重要前提。在土地资源利用上,应科学评估乡村土地的适应性,合理规划各类用地,保障农田、林地、牧场等生产用地的面积和质量,为乡村经济发展奠定坚实的基础。同时,重视闲置土地的利用,将其纳入生态景观建设范畴,营建生态景观,避免土地资源的浪费和破坏。

在水资源利用方面,高度重视节水工作,加强水资源的循环利用,构建节水型生态景观。具体而言,可采取雨水收集、中水回用等措施,并通过建设调节池、人工湖塘等设施,实现水资源的合理调节和利用。在植被资源配置方面,科学规划乡村森林、草地、湿地等绿化空间,兼顾生产和生态功能。重点保护好天然植被,选择适生的乡土树种和草种进行配置,增强景观的观赏性和多样性。在景观空间布局方面,注重各资源要素的合理组织,按照“生产、生活、生态”三大空间布局,将生产区、居住区和生态区进行合理划分,形成科学有序的空间结构。特别是要提升景观空间的连通性,通过设计廊道、节点景观等,构筑完整的生态景观网络。

3.4 促进产业融合,提高经济效益

乡村生态景观建设不是一项简单的景观美化工程,应将其与当地产业发展有机结合,促进生态景观、农业、旅游业等产业的深度融合,进而提高乡村地区的经济效益,增加农民收入。一方面,乡村生态景观建设应与当地特色农业发展相结合。借鉴“生态农业园”“农家乐”等成功模式,将乡村生态景观中的生态农田、农事体验区、农产品展示区等元素与农业生产紧密融合,形成以生态景观为依托、以特色农业为支撑的“一体两翼”产业格局,不仅可以美化农业生产环境,提升农业形象,而且能进一步发展乡村特色生态农产品,增加农民收益。另一方面,乡村生态景观应与乡村旅游业紧密结合。景观的自然美景是吸引游客的重要旅游资源,在生态景观中合理布置旅游服务设施,为游客提供休息、餐饮、住宿等服务,实现更大的经济价值。

4 结语

乡村生态景观是人与自然长期互动的产物,蕴含着丰富的生态、文化和经济价值。构建科学的乡村生态景观评价体系,对于指导乡村景观建设和资源可持续利用至关重要。本研究运用层次分析法,建立一套包含12个评价指标的多层次评价体系,从自然、人文和生态3个层面,全面考虑影响乡村景观质量的因素。通过专家评分,得出各指标的权重分布,经过一致性检验,表明具有较好的可信度,可为乡村景观的评估和建设提供理论支撑。乡村生态景观建设是一项复杂的系统工程,需要考虑生态环境保护、资源合理利用、特色彰显、产业融合等多方面因素。具体而言,尊重自然规律、保护生态环境是前提和基础;因地制宜、凸显地域特色是核心理念;整合资源、优化空间布局是重要手段;促进一二三产业融合发展,提高经济效益是最终目标。只有统筹兼顾,才能真正实现乡村景观建设的可持续发展。