图式语言视角下的萱洲古镇滨水村落公共空间结构特征解析

陈妙,黄炼(湖南农业大学风景园林与艺术设计学院,湖南长沙410128)

摘要

图式语言视角下的滨水村落公共空间结构特征解析———以萱洲古镇古河街区为例,滨水村落是一个具有特定地理和人文特征的村落类型,是人类活动与自然过程共同作用最为强烈的地带之一。而村落的公共空间不仅是理解乡村社会结构、连接国家与社会的重要视角,也是推动乡村治理现代化、传承与创新乡村文化、促进乡村经济社会发展的关键途径。“景观图式语言”是基于景观空间基本构成、空间组合的设计语汇及空间语言逻辑,通过图式语言探究萱洲古镇古河街区公共空间,形成了包括空间语汇、空间语法、空间语境的语言体系。并梳理了滨水村落的整体格局、演变过程、人地关系,以期为后续的乡村人居环境优化、旅游发展提供背景基础及理论依据。

湖南省降水充沛,河网密布,拥有湘江、资水、沅水和澧水4大水系。在深厚的文化底蕴下孕育了极具地域性的滨水村落。不同的水域类型及人们生产生活的多元要求深刻影响着滨水村落的空间组合[1],形成了各具形态、灵活多变的滨水村落空间布局。在此其中,公共空间作为村落文化与社区生活的核心区域,是研究乡村人地关系的重要载体。图式语言作为一种层级体系,以“字”“词”“词组”等空间语汇为基础要素,探析各要素之间的耦合关联,并能从多个角度归纳要素联系与转变的内生逻辑。从而有助于滨水村落的格局解析及公共空间的特征归纳,为后续的滨水村落保护与发展提供思路。

1理论基础

1.1乡村公共空间

公共空间概念源自于社会学和城市规划的研究,20世纪60年代,公共空间的概念开始进入城市规划及城市设计相关领域,伴随着乡村振兴战略的发展成为学术界不同学科广泛研究的热门话题。

结合我国乡村的特殊情况所衍生的“乡村公共空间”,在社会学意义层面被认为是在长久的生活中留存下来的,具有一定公共性并以对应的实体空间开展的社会活动和人际交往模式[2]。规划学派的研究者则更注重乡村公共空间的物质空间属性,探讨其空间功能的重构(如文化、生态)以及可持续性研究等[3]。综合来看,研究“乡村公共空间”的过程就是研究乡村人地关系相互作用的过程,需从“社会空间”和“场域空间”两重属性进行讨论[4]。

1.2图式语言

“景观图式语言”是在安妮·斯派恩(AnneSpirn)“景观的语言”、C·亚历山大(ChristopherAlexander)“模式语言”和西蒙·贝尔(SimonBell)“图式方法”三大思想基础上融合的产物[5]。王云才等[6]从设计学的角度归纳了图式语言体系理论与实践框架,运用优秀的样本空间进行验证,并关注到了多尺度下景观空间的演变过程,奠定了相关理论的发展基石。

“景观图式语言”从语言学的结构性和逻辑性入手,将感性的景观空间抽象为理性的图式符号,将滨水村落的公共空间看成一个系统进行结构与分析,总结一套包含语汇、语法、语境的滨水村落公共空间语言体系,并为后期的村落文化延续与发展提供思路。

2研究区域概况

萱洲镇位于湖南省衡阳市衡山县的东南部,关于萱洲镇的记载,最早可以追溯至明洪武五年(公元1372年)。萱洲古镇位于萱洲镇萱洲村,地处湘江弯曲河段西部凹岸。属于风水中的“腰带水”水体形态,为大吉[1]。这是由于江流水系弯曲,沙地淤积,因此,少有洪水之患且更适于村民生活劳作。这种得天独厚的地理位置使得古镇成为湘江流域的重要节点,过往船只多在此停靠,从而带动了商业的繁荣。

3古河街区公共空间图式语言体系

3.1古河街区公共空间语汇提取

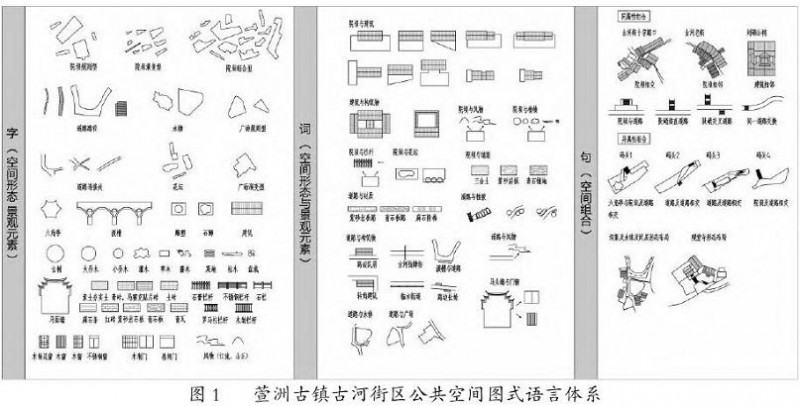

古河街区西南侧与北侧有山丘围绕,东南部则呈阶梯式向湘江打开,形成了以“两横两纵”道路为基础的西南-东北向水平空间格局。根据图式语言的研究方法,拆分归纳公共空间的形态与景观要素,总结了71种公共空间图式语汇,其中包括“字”层面44种,“词”层面14种,“词组”层面13种(图1)。

“字”层面分为两类,一类是基于图式的方法对古河街区的公共空间形态进行拆解并归纳具有相同特征的类型,主要包括院坝、水塘等。第二类则是构成公共空间的景观元素,主要包括植物、铺装等。

“词”层面是在“字”的基础上,通过相交、相离形成的空间形态与景观元素的组合。如院坝与建筑的相邻组合,水体与道路的相离组合等。

“词组”层面则是多类型的同属性或不同属性景观元素与空间结合形成的具有特定功能的公共空间,如码头、公共广场、十字路口等。

3.2古河街区公共空间语法构建

空间图式语言语法体系主要包括词法与句法。词法是词与词之间存在相交与相离、相叠与相邻等组合关系。古河街区是以民居建筑为主要类型的空间,滨河商业发达,民居建筑栋栋排列,呈现了最为典型的相交与相邻关系。两户民居建筑相邻的院坝和道路也成为了村民交往最为密切的空间。例如天气炎热时建筑间隙的穿堂风能够有效为空间降温,村民会自发在此摆上石凳椅乘凉。古河街区的“两纵”是连接萱洲古镇新镇区与湘江的重要通道,两侧保留的大部分古建筑均具有徽派建筑的显著特征,例如当地著名的刘锦公祠,始建于清朝光绪年间,是萱洲刘氏一族的祠堂,为三进式双层砖木结构建筑。马头墙包围层叠的青瓦屋檐,建筑与连廊及中庭相互包含叠加,构成了极为丰富的词法关系。靠近新镇区的建筑则更趋向于现代风格,它们多以红砖或三合土结构为主,在布局上不受临江区域的地形所限,与自然相融且与其他民居建筑群相离。

句法是把词组构建起来的方法,主要呈现出串联与并联、包含与镶嵌等手法。古河街区两横两纵4条主要道路相交,串联了各类“词组”,呈现出一定的秩序性。在单独的纵横线上又有额外通过道路与院坝串联起来的公共建筑与民居,它们与不同的广场或水体相连,形成各具特色的公共空间,呈现出一定的多样性。除此之外,在古河街“纵”中,由于赶集经商的活动需求,民居建筑紧贴着石板阶梯,基本为铺面,后方相邻的建筑才用于村民的生活需求,商住一体。建筑在道路两旁依次排布,层层嵌套,形成错落有致的整体民居布局。同样,村民们由于缺少耕种的菜地,会在靠江的码头处开辟菜地,菜地镶嵌在堤坝的空地中,与石阶、江景融为一体,相互包含,形成了各具功能的码头公共空间。

4古河街区公共空间语境归纳

4.1自然语境

据陆元鼎先生对湖南民居的划分[7],萱洲古镇属于湘南滨水村落“七山一水二分田”的整体布局。在西北向山地围合-东南向湘江开敞的地形影响下,萱洲古镇形成了田-村-江的空间格局。根据古镇与湘江的位置关系,又将它分为傍依式滨水村落。江面宽敞,滨江为街,整体村落格局以滨江“横”为起点,沿水系纵向延伸,形成了古河街区现在两横两纵的主要形态。由于平坦地形较少,大部分建筑位于丘陵或可转化为斜坡的平坦土地上,建筑布局紧凑,居住区与农田分割明显。但丘陵地形也使得临江的古河街区形成半围合的空间格局,在引水排水、调节气候方面有得天独厚的优势。民居错落有致,蓝天碧水在建筑缝隙中随着青石台阶而展开,是一幅不可多得的天然画卷。

4.2文化语境

滨江“横”上坐落的刘锦公祠与观潭寺是当地重要的宗教活动场所,也是重要的文化象征。萱洲刘氏的起源可追溯至清代,是当地颇具影响力的家族之一。刘锦公祠位于古河街区纵横线的交错点上,南侧紧邻萱洲古码头黄公渡,现由第七代传人刘东山负责维护。观潭寺又名杨泗水府庙,位于街道末尾,据传乃乾隆皇帝下江南时亲自选址营造。观潭寺依江而建,被认为是镇守萱洲风水的古寺,是当地人民的信仰中心。寺庙后院设置有宽阔的院坝,用以承接大型的宗教活动如祈福法会等。

4.3社会语境

萱洲古镇位于衡山县的南部,湘江南岸。这一地理位置使其成为了水上运输的要道。在鼎盛时期,衡山、衡东、衡阳等县的土特产都通过萱洲运往全国各地。这种商业繁荣使得萱洲形成了延续至今的赶集传统。农历每月逢五、逢十为古镇的赶集日,是当地最为重要的经济与社交活动之一。由035县道至古河老街这段道路为赶集活动的场所,新老街交汇的三角形区域为露天的农贸市场,是赶集的主要阵地。其他零散的个人商户便在道路两边自行设摊,镇上居民及周边地区民众以及湘江对岸衡东县的村民都会来参与赶集。古河街“纵”连接了新镇至萱洲码头这一段道路,形成了适于经商的紧凑建筑布局。赶集也对当地村民的生产生活、社交行为产生了重要影响。

5古河街区公共空间特征解构

5.1多时期共同作用下的结果

萱洲古镇古河街区公共空间形态反映了不同时期人们的公共生活。滨江“横”较于古河街“纵”有着更加宽阔连续的院坝空间,曾是人们来往交流、举办集体活动的主要空间。宽阔的院坝空间使得滨江景观更为整体,大部分居民都在前坪自发种植庭园绿化。根据高差与种植面积大小的不同形成不同尺度的活动空间,有便于休憩的乔木花坛,也有更适于观赏的小型花圃。材质多以青砖、土砖、紫砂岩、青瓦为主,建筑风格以徽派建筑风格为主,有各类型的马头墙及雕花门窗,建筑布局沿纵横轴线排列分布,呈现出古代宗族体系下严谨的建筑布局与村落格局。而随着村落发展,035县道与288乡道交界处的新镇区,更能承载村民日常生活与商业交易的场所,因此,靠近这一区域的建筑类型更为丰富,风格也趋于现代,出现了萱洲农业、渡槽等更具有工业时代特色的建筑与构筑物。为了适应集体生产的要求,这类功能性建筑的院坝更为宽阔及方正,连接着镇内的主要道路。渡槽与水塘及道路广场相连,村民在此休憩交谈、洗衣取水,形成了更为丰富的公共活动空间。民居建筑的布局也更为分散,不再拘泥于排列顺序与方正格局,与自然融为一体。

5.2对山水地形的呼应

临江居民建筑群顺应江岸层叠而下的地形走势,由河堤岸-古街-民居建筑-绿化带-古街居民建筑这种形式组成[8]。处于两“横”线上的民居建筑均面江而建,能够有效地借助江流湿风调节地域内的小气候。通过支道串连起来的其他民居建筑也遵循等高线的走势依山而建,多建于太阳辐射充足的山体南坡或东南坡的山脚下[8],建筑背面也有用于休憩或耕种的活动空间,被硬质道路连接到主干道路上。村落整体格局在满足居民生产生活需求的同时,也展示了人们对山水环抱风水格局的追寻。

5.3从功能到形式的统一

公共空间的形成离不开人类在其居住蕴含的思考,这种思考又体现在对公共空间功能与形式的统一。古河街区有6种不同类型的码头,码头的组成元素随着功能的不同也有显著差异,例如与古河街相接邻的码头主要用于渡人与输送货物,因此,在形态上有着较长的硬质平台,且设置了用于休憩的望江亭。其他渡口多用于居民的生产生活,如洗衣、种菜等,均为自然驳岸,体现出菜田与水系植物和江景相融的自然肌理。民居建筑材质主要采用当地生产的土砖与木材,这种土砖以原状生土为主要原料,加水调和塑造成型,坚固耐用且能够有效调节滨水村落潮湿且闷热的室内温度,又能够体现地域特色。建筑间的道路也多为紫砂岩板、青砖为主,紫砂岩质地呈红紫色,为当地的特色岩料。阶梯道路的两旁依地势修建了用于排水的明沟水渠,水系顺着地势最终汇流于湘江。这些设计巧妙地统一了功能需求与地域特色,展现了人类居住思考的深度与广度。

6结语

受到山水格局、生产生活、地域文化等因素影响,萱洲古镇古河街区的空间形态呈现出:村落整体格局与水系相融合,村落公共空间与水体相联系,村落建筑风貌与水景相统一的特点。而此次对古河街区公共空间图式语言体系的解析,也将为后续关于滨水村落公共空间修复与更新的相关设计领域提供背景依据和理论基础,进一步为乡村人居环境优化、旅游开发领域建设贡献力量。