全龄友好视角下南京城市生态体育公园景观设计

高微1,2,秦煜3(1江苏经贸职业技术学院,江苏南京211168;2澳门城市大学创新设计学院,澳门999078;3广西生态工程职业技术学院,广西柳州545004)

全龄友好视角下城市生态体育公园景观设计——以南京市浦口区老山生态运动广场为例

摘要:全龄友好视角下城市生态体育公园景观设计——以南京市浦口区老山生态运动广场为例,在“健康中国战略”大背景下,人们对体育健身和生态环境的需求加大,催生了一大批以生态植被、森林景观为依托,融入体育健身、休闲娱乐、极限拓展等功能的生态型体育公园。但各地的体育公园普遍存在无法满足各个年龄层次人群的健康需求的问题,在整体建设尤其是景观营造等方面还有很大的提升空间。从各个年龄段人群的特征出发,分析其对于体育公园的健康需求,基于现状全龄友好型空间不足的问题,以南京老山生态运动广场为例,进一步诠释活动场地的分类分级设计、全龄基础设施配置及场所体验营造等对策,以期为全龄友好的生态体育公园建设提供参考。

关键词:全龄友好, 生态体育公园, 景观设计, 南京老山, 空间布局, 设施配置

生态体育公园(EcologySportsPark)是在大面积生态绿地中,建设体育、文教、服务等一体化场馆建筑,为居民参与体育锻炼、休闲娱乐以及为体育竞技比赛活动提供场地,使体育、文化和生态环境之间相互协调、相互共融的专类公园[1]。在“健康中国战略”大背景下,人们的运动健身意识显著提高,居民区附近的体育公园作为居民日常活动的可选空间,有机结合了绿地与运动功能,同时也为市民提供更多参与体育活动的机会,对推动居民健康生活、预防各类慢性疾病有着重要作用。但随着城市化进程的快速推进,生态体育主题公园早期规划的局限性逐渐暴露。以南京市为例,城市中运动公园项目数量较多,但具有鲜明特色的运动公园则相对较少,场地运动功能单一、难以满足市民的运动需求。其次,年龄结构变化带来的诉求差异给公共绿地规划和建设提出了新要求。国内体育公园大多从青年、成人群体需求层面出发进行改造设计,对儿童、老人等其他年龄段人群需求考虑不足,导致各年龄段居民的需求差异在生态体育主题公园中的体现越发明显。

通过对国内外全龄友好活动场地相关文献和案例分析,探索了各年龄段人群对健康需求的共性与差异性,以及全龄友好运动空间的特征与功能,尝试对构成全龄友好生态体育公园的空间布局及构建要素进行研究。

1 我国生态体育公园景观设计存在的问题

1.1 场地针对儿童缺乏安全保障

儿童的生命安全及健康成长环境缺乏保障,是家长不能放心让儿童进行户外活动的重要因素之一[2]。多数家长担忧儿童独自进行户外活动时的安全,其中交通安全、社会安全等环境因素是首要关注点,其次是公共空间中各要素的安全性。与这些安全问题相对应的场地设计问题与户外活动场地缺失、不足或选址不合理等情况有关,部分公园活动流线与车辆通行存在流线交叉,使儿童的生命安全可能受到机动车辆与非机动车辆的威胁;在活动区域方面,虽然体育公园活动空间地面铺装多采用防滑有缓冲的弹性材料,但高强度活动与低强度活动、动态与静态的活动分区不明,导致儿童有被碰撞的风险。英国学者海伦·伍通过深入探究发现,儿童广泛使用的活动空间的开放性特征为全年龄段群体提供了可供奔跑、跳跃和骑车等高强度活动的机会,但儿童在此类空间中存在潜在安全隐患[3],因此,营造公平且友好的共享公共环境是该类灵活空间面临的挑战。

1.2 欠缺“全龄”意识的设施配置

“全龄”包含2层含义:“全覆盖”及“分阶段”,容易被忽视的后者却恰恰是全龄概念的核心[2]。目前我国大部分体育公园众多运动项目性质高度相似,设施配置未充分考虑不同年龄段人群的需求,导致成人与儿童活动产生冲突;其次对于儿童群体的需求缺少细分,没有对婴儿、幼儿与学龄儿童的活动空间进行分类设计,使“大龄儿童”与“幼童”之间的活动有所冲突;除此之外,大部分公园体育设施单一,未针对儿童的年龄特征设计活动场地及相应设施,导致儿童“不得不”使用成人的健身设施,而成人在看护小孩时无法参与到运动中,造成使用者之间的相互干扰,使“全民健身”的”参与度较低,这些问题都是缺乏“全龄”意识的体现。

1.3 漠视老年人的社交需求

由于城市地区老年人密集,邻近的室外活动场所至关重要,既是老年人选择居住地的重要参考,也是社会养老的重要空间枢纽。根据老年人的“群体”活动特点和空间需求,较大的活动场所可以提供更多的社交机会,容纳更多种类的活动,Kaczynski、Levy-Storms等[4-5]的研究也证明了大型公共开放空间也往往具有更多的属性,对老年人更有吸引力。南京大多生态体育公园的活动场地面积充足,如南京青奥体育公园、青奥文化体育公园等,多元化的活动类型结合宜人的自然风景、亲水的场地氛围,吸引了周边60~70岁的老年人参与。但这些公园的公共设施配置和维护却难以满足老年人的社交需求,座椅、桌子、饮水、遮阳等辅助类设施作为公园的基础设施,经常因为不充足或维护不佳等原因,不能够满足老年人休憩、交流、观演等需求,影响老年人的社交活动以及在户外的实际活动时长。

2 基于家庭的生态体育公园游憩需求分析

2.1 老年人群体特征及健康需求

老年人的身体机能会随着年龄的增长而退化,容易产生自卑、孤独、空虚等不良情绪。住宅区周围的体育公园环境对老年人的体育活动需求、社会凝聚力和整体生活质量都有积极作用,这也对老年人的心理和生理产生了积极影响。老年人经常在公共开放空间进行社交和体育活动,包括下棋、打牌、散步、打太极拳和跳广场舞等,活动大多与同龄人共同进行。且部分老年人还承担了帮儿女带孩子的任务[6],社交互动可以帮助老年人提高心理健康、沟通和价值水平,并保持适应环境和获取新信息的能力———所有这些对于保持认知功能都非常重要[7]。在我国的普遍生活模式中,儿童需家中老年人照看,而看护儿童有助于老年人家庭归属感与自我实现感的建立,而常在公共开放空间进行社交和体育活动有助于老年人更好地照看孩子。

2.2 青少年群体特征及健康需求

青少年相较于成年人存在生理脆弱性和心理不成熟的特征。在此期间,他们需要完成从原生家庭独立,并面临着学业成绩、人际关系、经济独立等一系列的挑战,较高的压力往往会导致患抑郁症可能性的增加。《中国大学生健康状况与健康行为调查报告》结果表明,将近90%大学生最近一年都有过心理困扰,只有不到30%的大学生认为自己心理健康状况良好[8]。多数研究已经证明了绿色暴露对心理健康有直接或间接的正向效应,大学生通过接触户外绿地,可明显减少精神疲劳、降低压力水平[9]。青少年群体在空间的交往需求上偏好有人陪同,在体育公园中的活动类型主要为社交(约会、聊天、团体活动等)、散步、健身(慢跑、滑板等)。

2.3 儿童群体特征及健康需求

儿童在生理上处于生长发育不完全阶段,辨识和认知能力还未发展健全,本身具有协调性差、易摔倒、对温度和气候敏感等问题,而儿童户外活动普遍表现为活动频度低、持续时间短、自主性差的特征。老年人与幼儿、学龄儿童群体的生理、心理及行为特征存在一定的联系与共同特征,例如老幼群体在身体上没有中青年人的灵敏且很少参与高强度活动,他们的心理感知较为敏感,与同龄伙伴交流的愿望迫切,他们倾向的活动通常是聚集性活动与体验性活动。

2.4 全龄友好的体育公园空间特征

根据RaderC等提出的原则,全龄友好的体育公园空间应该具备以下4项特征(见表2):①安全性高,包括交通安全和场地安全;②提供设施、开放空间和优质服务,使市民有强烈的场所感与归属感;③可识别性强,场地较高的辨识度吸引周边各年龄段人群的加入;④就近设置老幼活动场地以促进代际融合,赋予活动场地以社会交往的功能

3 以全龄友好为目标的生态体育公园景观设计实践探索——以南京市老山生态运动

3.1 项目概况

根据江北新区对老山的定位———江北城市核心区、大绿战略承担者、“一山三泉”生态旅游区,则老山承载的功能为:以生态保育、休闲度假旅游功能为主,同时承担休闲度假、运动康体、宗教朝圣、科普教育等服务功能。老山位于南京市浦口区,距离主城约15km。南临长江,北依滁河,是南京最主要的森林公园和城市绿楔,也是江北新区“大绿战略”的重要载体。在《南京江北新区总体规划(2014-2030年)》中,老山被纳入城市核心区,实现了从“江北生态屏障”向“国家级新区生态绿心”的转变。老山生态运动广场项目位于老山核心保护区南侧片区,该项目于2017年底启动方案设计,2019年初进入全面开工建设阶段,场地总面积约为7.13hm2,总投资约3500万元。

3.2 空间布局

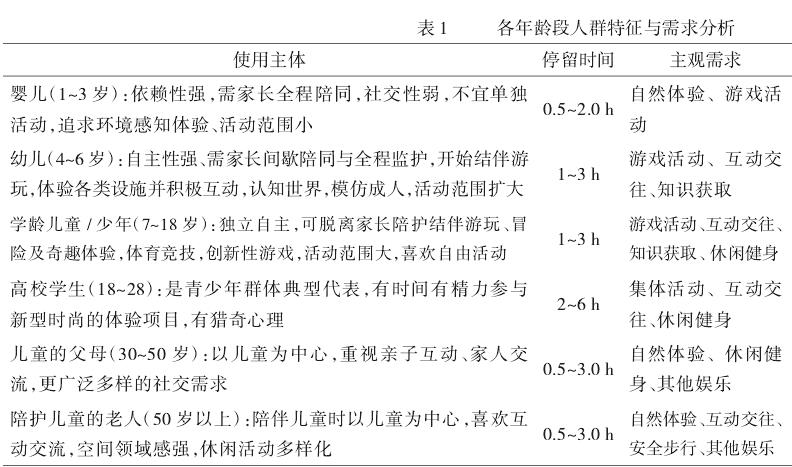

在空间布局设计上,按照各年龄段人群的不同需求及行为特征,采取“体育”与“公园”两大要素相互渗透的空间布局处理方式,将老山生态运动广场进行空间的划分,以适应不同活动内容对于空间的需求。从公园入口开始,宽敞的场地铺装,给运动主题注入了时尚年轻的活力,吸引了周边大学生前来拍照打卡;其次由于老年群体的视力与感知力下降,醒目的大面积铺装设计与清晰统一的标识系统使老年人能够快速地适应运动场地(见图1、2);在植物设计上,选用地带性乡土植物,并考虑保健性植物的运用;在水系设计上,由于城市体育公园的特殊属性,保留原有水塘的基础上,疏通场地水流系统,采取生态化水体处理方式,最大化地呈现完整水面,形成清新流动的水景观运动环境。

3.3 全龄友好理念下活动场地设计

3.3.1 绿色游线设计

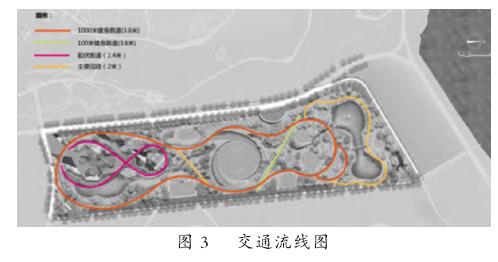

除了控制城市小气候、吸收有毒气体外,绿色植被还能改善居民的身心健康。为实现生态修复目标,绿心体验之旅蜿蜒穿过整个公园,休闲漫步小径、各种运动设施、森林浴、音乐和阳光草坪散布其间。“森林浴”并不局限于广阔的森林,即使是较小型的自然区域同样能够带来“森林浴”的积极效果,该场地的绿色游线可满足市民20min以上的漫步需求(图3)。

3.3.2 全民健身参与项目

场地打破传统运动规制,设计趣味时尚多变的运动场地,不仅加入新颖的运动项目,并在设计上采用色彩、材质、高差、声光电多媒体,将项目与体验结合,吸引各年龄段的健身爱好者参与。针对集体活动项目,千米环形跑道将篮球场、足球场、门球场、轮滑场、智能运动设施检测区等运动场地串联起来,以满足不同年龄层次人群的运动需求;对于个人休闲活动项目,场地在多个区域设置相对应年龄段的体育设施,可供人们自由选择。

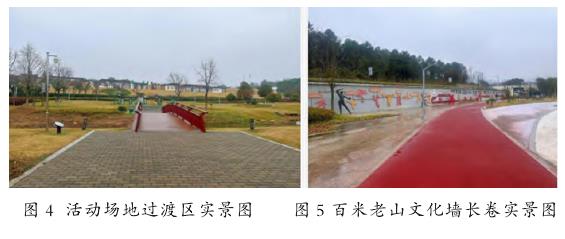

3.3.3 童趣空间氛围营造

该项目的儿童户外活动空间为避免大龄儿童活动对婴幼儿群体造成影响,划分了“静区—过渡区—动区”的活动区域,静态区设置包含休息场地,设置休息区、婴儿车停放区域等,活动区将0~3岁儿童的活动场地与3~6岁儿童的活动场地相邻布置,过渡区的通行空间用“小桥”的形式将2个区域无声地分隔开(图4)。部分体育公园对儿童活动的理解相对狭隘,在空间设计上大多开辟一小片场地布置成品的游乐设施。而该场地儿童区虽没有沙坑、秋千、跷跷板等儿童设施,但为儿童设计的穿梭跑动空间、可互动式跌水景观也吸引了大量周边居民区的低龄儿童在这里嬉戏游玩。另外,明艳的色彩碰撞以及叶子、花朵、沙子等元素的拼接同样吸引了不同年龄段的儿童,这些元素为儿童提供了有趣和愉悦的游玩体验。

3.3.4 科学科普项目

该场地特色设计之一———百米老山有氧运动文化墙长卷,以奥运发展历程回顾和老山三项有氧运动为主题展开,通过浮雕形象生动展现了老山有氧运动小镇及大众休闲体育文化的形象(图5)。除此之外,老山生态运动广场通过在空间节点、构筑物和告示栏等位置设置相关宣传和展示内容的方式向人们传递体育知识,提升市民运动健康意识。除此之外,通过健康步道、运动影像记录打卡、服务驿站等串联公园,引导人们参与体育活动。

4 结语

如何为全龄段市民营造一个富有舒适、启智、学习和探索内涵的户外活动场地,是生态体育公园景观规划设计需要深化研究的课题。打造一个能够适应不同年龄层的灵活空间,关键在于设计出既满足市民运动需求又便于社交互动的包容性多功能区域,鼓励不同年龄组共享与交流;对于配备了成人健身设施但被儿童当作游乐场地的场所,应实施有效的安全管理措施来减少潜在风险;针对儿童游戏区域的设计应当更加包容,考虑到不同年龄段儿童的游玩喜好和对场地的具体需求。