基于CiteSpace的人与自然和谐共生研究文献计量学分析

访问量:0冯浩彬

冯浩彬(浙江农林大学马克思主义学院,浙江杭州310000)

摘要:人与自然和谐共生是中国式现代化的本质要求。基于CiteSpace6.3.R1,对CNKI数据库中2014-2024年间的529篇有效文献进行分析,以期阐明近十年间国内人与自然和谐共生的研究热点、发展现状以及未来趋势,进而全面了解我国在人与自然和谐共生领域的研究进展。结果表明,近十年间国内针对人与自然和谐共生的研究大致分为3个阶段,第1阶段为2014-2017年的缓慢起步阶段,第2阶段为2018-2022年的稳步提升阶段,第3阶段为2023-2024(预测)大幅提升阶段;该领域研究学者数量较多,但缺乏有效合作;人与自然和谐共生领域研究的高频词为生态文明、和谐共生、人与自然、绿色发展、现代化、美丽中国、新时代;当前该领域研究的前沿问题是共同富裕、人民性、绿色治理及中国化。

关键词: 人与自然和谐共生、CiteSpace、文献计量学、生态文明、研究热点

二十大报告指出中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。此后“人与自然和谐共生”迅速成为研究热点,众多学者从不同角度对人与自然和谐共生展开了多维度研究,取得了较为丰硕的理论成果。基于CiteSpace6.3.R1软件,使用文献计量方法对该研究主题的学术成果进行梳理,绘制出相关知识图谱并作进一步分析,以期为后续人与自然和谐共生研究提供参考。

1研究方法与数据来源

1.1研究方法

利用CiteSpace6.3.R1把相关数据绘制成可视化知识图谱,对国内关于人与自然和谐共生研究成果进行整理分析,从整体上对其内容进行分析,为未来进一步研究提供参考。

1.2数据来源

样本来源于中国知网(CNKI),以“人与自然和谐共生”为主题词,检索实践截至2024年3月2日。为了保证数据及结论的可靠性和准确性,对样本进行二次甄别,去除书评、访谈、无作者、报纸类资料,最后共筛选出529篇分布于2014-2024年的有效样本。

2人与自然和谐共生的知识图谱分析

2.1人与自然和谐共生的年度发文量分析

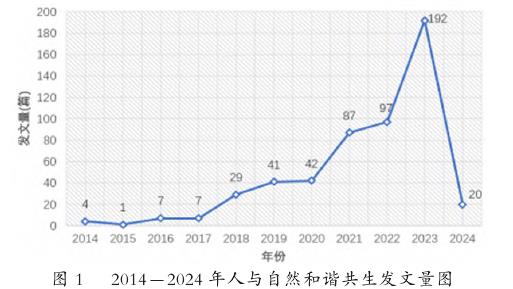

年度发文量可以反映出某一研究领域是否为研究热点并清晰地展示该领域的研究态势。由图1可知,2014年是研究起步阶段,以人与自然和谐共生为篇名的文献仅有4篇。2018年快速发展,有29篇文献,随后逐年稳步增加,2022年,在的二十大上发表“人与自然和谐共生是中国式现代化的本质”的重要讲话后,相关研究数量呈现爆发式增长,达到了192篇,这标志着人与自然和谐共生成为研究热点,可以预见,未来随着中国式现代化的深入发展,该主题的研究成果必定更加丰硕。

2.2人与自然和谐共生的研究作者及机构分析

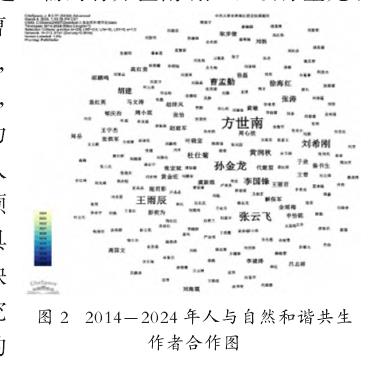

人与自然和谐共生的研究离不开相关学者和科研机构。学者直接产出文章,其研究的深度与广度直接决定人与自然和谐共生研究的质量如何。科研单位作为学科发展的重要力量间接产出相关文章。将529篇有效数据导入CiteSpace软件,点击NodeTypes中Author可以得到人与自然和谐共生研究的作者合作知识图谱(图2)。发文量超过4篇的有方世南、张云飞、孙金龙、王雨辰、刘希刚、曹孟勤、李国峰等人,形成了41条连线,但密度仅为0.0018。这表明人与自然和谐共生领域的研究学者虽具备一定规模,但缺乏有效合作,研究图谱呈较为分散的状态。

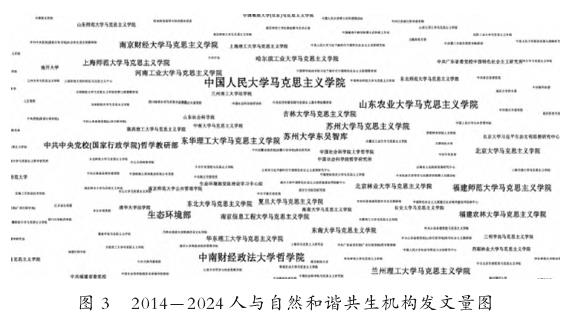

图3 机构合作知识图谱

对研究机构进行可视化分析(如图3)可以发现,共有198个研究机构涉及该领域,连线40条,密度为0.0002,这表明研究机构虽然众多,但同样缺乏有效合作,发文6篇以上的机构包括中国人民大学马克思主义学院、生态环境部、中南财经政法大学哲学院、苏州大学东吴智库、山东农业大学马克思主义学院。

2.3人与自然和谐共生的关键词共线及聚类分析

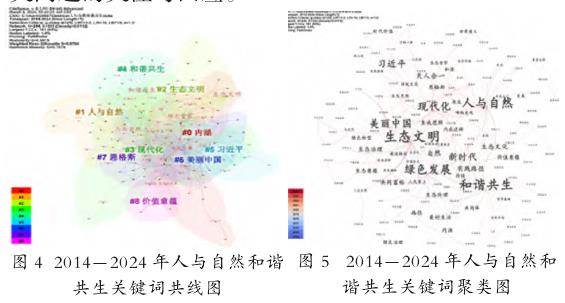

关键词既体现了文献的核心思想与整体内容,又展示出了相关领域的研究趋势与走向。通过分析研究人与自然和谐共生的文献关键词,可以明晰当前的热点问题。以关键词为分析对象,借助CiteSpace可视化软件,可以得到相关的关键词共线及聚类图谱。由图4可知,图中共包含244个节点和333条连线,其中生态文明、和谐共生、人与自然、绿色发展、现代化、美丽中国、新时代、自然、实践路径等是目前研究共同关注的热点话题,相当部分文章以这些关键词为研究重点。这不仅反映了目前和国家在人与自然和谐共生方面的工作重心与研究需求,也展示出研究者对相关问题的关注与回应。

为了更加明确该研究领域的研究重点,对关键词共线图谱进一步聚类又绘制出人与自然和谐共生研究聚类图谱(图5)。聚类图谱通过分析模块值(Q值)与平均轮廓值(S值)是否符合相关要求确定其准确性。由图5可知,共得出了#0内涵、#1人与自然、#2生态文明、#3现代化、#4和谐共生、、#6美丽中国、#7恩格斯、#8价值意蕴9个聚类,其中Q值为0.6815,S值为0.8794。而由陈超美博士研究得出,当Q值在0.5以上,则说明聚类结构显著,当S值在0.7以上,则表明聚类令人信服。这表明该研究聚类结果显著,且令人信服。

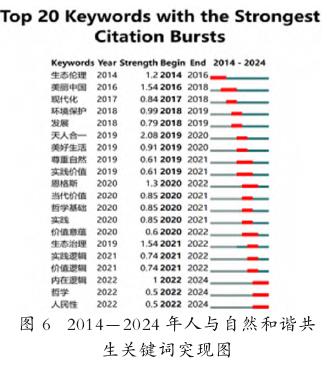

2.4人与自然和谐共生的关键词凸现分析

突现词为某一具体时间内相关领域内出现次数最多的关键词,可以直观反映出学者们研究的重点与前沿热点,运用CiteSpace软件得出的关键词突现图,由图6可知,从突现强度来看,天人合一的数值比例为2.08,是突现强度最大的关键词;从出现频率可以看出,关键词“尊重自然”的突现频次,即时间跨度最长,说明此类命题受到学者的重点关注。此外,生态治理、美丽中国、环境保护等关键词也能反映热点研究方向。

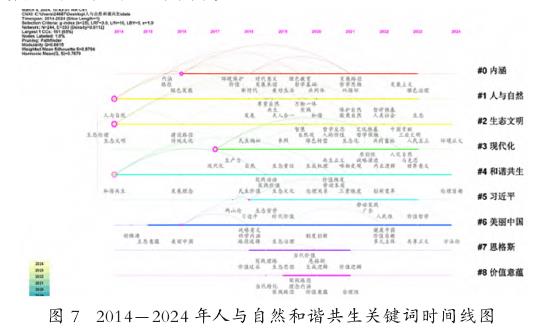

2.5人与自然和谐共生的关键词时间线图谱分析

以关键词为基础,可以用聚类的方法进一步展示出研究热点时间顺序的变化。由图7可知,2014年开始人与自然和谐共生的研究开始迅猛发展,2015-2024年成果丰硕,并且关键词愈发分散,绿色发展、环境保护、绿色教育等的研究核心是其内涵;共生、实践、和谐的研究核心是人与自然;共同富裕、人民至上的研究核心是生态文明;生产力、人化自然、内在逻辑的研究核心是现代化;实践话语、价值维度研究核心为和谐共生;两山论、人民性的研究核心为健康中国、生态治理的研究核心为美丽中国;当代转化、架构路径的研究核心为价值意蕴。

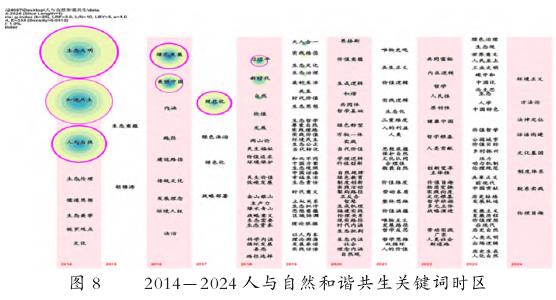

2.6人与自然和谐共生的关键词时区图谱分析

由图8可知,人与自然和谐共生的学术研究自2014年后快速发展。从生态文明与和谐共生的视角对人与自然的解读是2014年的前沿热点;生态意蕴是2015年的前沿热点;绿色发展、美丽中国等是2016年的前沿热点;现代化、绿色化等是2017年的前沿热点;新时代、两山论、2018年的前沿热点;天人合一、实践路径等是2019年的前沿热点;共同体、和谐、价值意蕴等是2020年的前沿热点;唯物史观、共生正义等是2021年的前沿热点;共同富裕、人民性等是2022年的前沿热点;绿色治理、中国化等是2023年的前沿热点;话语构建、文化基因等是2024年3月前的前沿热点。

3人与自然和谐共生主题脉络

根据关键词共现和聚类分析,并对相关文本进行内容分析后,将自然和谐共生研究的主题脉络主要归纳为以下4个方面。

3.1人与自然和谐共生的内涵

就人与自然和谐共生的内涵而言,学界普遍从生命共同体、两山论、环境民生、生态文明4个维度进行阐述。王雨辰[1]从生态哲学角度强调“生命共同体”,彰显了“自然—人—社会”的生态整体性,生态哲学的核心概念,既继承了人类与自然是辩证统一的马克思主义实践观点,又是对人与自然是共生关系的深入发展。毛华兵等[2]从社会历史角度解读绿水青山就是金山银山这一命题,强调生态问题实质就是社会问题,阐明变革生产方式、消费方式以及技术发展模式是克服人与自然关系疏离的关键所在,进一步指出人与自然的和谐(经济与社会的和谐)是人类文明发展的导向。

王彬彬等[3]认为中国式现代化以人的全面发展为最终目标,满足人民日益增长的优美环境需要是人与自然和谐共生现代化的价值旨归,良好生态环境是人民美好生活的重要组成部分,人与自然和谐共生的现代化也需要全体人民共建共享。张云飞[4]认为社会主义生产以满足人及其需要为根本目的,其本质是亲自然、亲生态的,指出了生态文明(人与自然和谐共生的文明)是蕴含于社会主义本质中的社会文明,而且建设生态文明也有利于实现社会主义本质。

3.2人与自然和谐共生的生成逻辑

就人与自然和谐共生的生成逻辑而言,司林波等[5]认为人与自然和谐共生是和谐统一于“中国共产的使命担当”的内在逻辑与“人类命运共同体对全球生态治理体系的变革重塑”的外在逻辑之中;融通互助于“马克思主义生态思想和中华优秀传统文化”的理论逻辑与“人与自然和谐共生理念和中国式现代化实践道路的双向交互”的实践逻辑之中;双重交汇于“人类文明发展规律与生态文明发展走向的本体规定”的一般逻辑与“中国场域与生态文明建设的空间规定”的情景逻辑之中。朱锦秀等[6]认为马克思主义生态文明思想中“真正的共同体”、儒家“天人合一”的自然一体观、道家“道法自然”的自然生态观以及反拨资本主义现代化存在的生态霸凌,构成了人与自然和谐共生现代化的逻辑起点。

3.3人与自然和谐共生的价值意蕴

就人与自然和谐共生的价值意蕴而言,周宏春等[7]认为人与自然和谐共生的中国式现代化实现了对西方现代化的超越、实现了对人类文明悖论的纠偏以及实现了共同价值再造。韩秋红[8]认为人与自然和谐共生现代化在人与自然的关系理解上以“共同体”为基础,彰显其原创性贡献;在实践路径上,以可持续发展为内核,倡导绿色、低碳、循环、可持续发展的新型生态之路,为解决世界生态难题贡献了中国智慧。

朱育漩等[9]认为人与自然和谐共生的现代化反映了对人与自然关系认识的新高度,彰显了对人与自然关系现代化建设规律的高度把握,体现了中国式现代化的本质要求,并阐明了人与自然和谐共生是和平内生型的现代化,有利于协调物质文明与精神文明,指出绿色产业有助于实现共同富裕。李颂等[10]认为人与自然和谐共生是新时代对“万物一体”哲学思想的继承与发展,深化了人类对“生命共同体”的认识,明确了“人与自然”平等主体的地位,实现了制度建设与生态伦理的有机统一。

3.4人与自然和谐共生的实践路径

就人与自然和谐共生的实践路径而言,朱锦秀等[6]认同系统规划自然资源、系统维护生态安全、系统预防环境污染,主张以大数据为桥梁,综合治理农业、制造业、服务业的生态环保问题;倡议中国应积极构建全球生态文明的政治共同体、制度复合体、经济共生体,以凝聚价值共识和机制建设为着眼点,以围绕建设周边生态经济共生体为基础,推动全球领域的绿色转型发展。

于法稳[11]认为应精准识别出人与自然和谐共生的目标指向是人与自然和谐共生的现代化,要提高自然生态系统的服务能力、承载能力和健康水平,提出强化科技创新、加大资金投入、建设专业人才队伍;指出生态保护、生态恢复以及生态建设是人与自然和谐共生的重点领域。

孙百亮[12]认为要构筑绿色发展的理念,因地制宜发展符合地区特色的绿色发展之路,建构与之适应的产业发展模式;主张驾驭私有资本以及发展公有资本,助推人与自然和谐共生建设;指出要培育、建构人与自然和谐共生的消费观及消费模式;倡议建构生态环境协同治理制度,完善法律监督和执法制度及生态问责制度。

4结论与展望

4.1结论

对CNKI数据库2014-2024年收录的529篇人与自然和谐共生研究论文进行可视化分析,可以得出以下结论:

从研究的纵向维度分析,学术界对人与自然和谐共生研究呈现3个发展阶段:第1个阶段为2014-2017年的缓慢起步阶段,第2个阶段为2018-2022年的稳步提升阶段,第3个阶段为2023-2024年大幅提升阶段。对于人与自然和谐共生这一研究方向,是在的二十大上作出的相关决策及论断所指出的,符合当下的时代背景,具有现实价值。

从研究的横向维度分析,从研究主体来看,尽管国内人与自然和谐共生研究领域的作者较多,方世南、王雨辰等学者已成为该研究领域的中坚力量,但总体而言,研究作者之间缺乏有效合作。从研究内容来看,通过关键词共线与关键词聚类分析可知,围绕人与自然和谐共生的内涵,形成了以人与自然、生态文明、现代化、美丽中国等方面的研究主题,学界对这些内容进行了多方面的研究。从研究总体趋势来看,人与自然、生态文明、现代化及美丽中国是人与自然和谐共生研究热点方向;人民性、内在逻辑等成为人与自然和谐共生领域研究的最新前沿,是后续研究需重点关注的内容。

4.2展望

基于研究结论,对未来人与自然和谐共生研究提出以下几点建议。

- 应加强不同研究学者、研究机构之间的交流联系,建设人与自然和谐共生实践与研究基地,为研究学者开展人与自然和谐共生领域研究提供更多的合作机会与平台。

- 人与自然和谐共生研究内容侧重于内在逻辑、价值意蕴、实践路径等方面,缺乏对多学科、多领域交叉融合的话题。因此,应加大对多学科、多领域的交叉融合研究,形成可复制且可推广的经验做法,提炼出新的研究成果,积极推进人与自然和谐共生实践走深走实。

- 要深入研究人与自然和谐共生对美丽中国以及中国式现代化的推动作用。分析关键词共线可知,2018年以来,美丽中国和现代化是人与自然和谐共生研究领域的热点。

人与自然和谐共生作为中国式现代化的本质要求之一,是建设美丽中国的必然旨归。而人与自然和谐共生对实现美丽中国、中国式现代化又起着至关重要的作用。因此,厘清人与自然和谐共生与美丽中国、中国式现代化之间的深层次关系尤为重要。

常见问题 (FAQ)

-

基于CiteSpace的“人与自然和谐共生”研究发展经历了哪几个阶段?

- 该领域的研究发展大致分为三个阶段:缓慢起步阶段(2014-2017年),稳步提升阶段(2018-2022年),以及在二十大报告后出现的大幅提升阶段(2023-2024年预测),显示其在近期的关注度呈爆发式增长。

-

“人与自然和谐共生”研究领域当前最突出的高频关键词有哪些?

- 通过关键词共线分析可知,该领域研究的高频词主要包括:生态文明、和谐共生、人与自然、绿色发展、现代化、美丽中国和新时代等。这些词汇反映了国家战略和学术界的共同焦点。

-

该领域的研究作者和机构合作现状如何?

- 文献计量分析结果显示,尽管国内研究作者和机构数量较多,但研究图谱呈现分散状态,作者和机构之间普遍缺乏有效合作(合作密度极低),这表明未来需要加强学者和机构间的交流与协作。

-

当前“人与自然和谐共生”研究的前沿热点问题是什么?

- 根据关键词突现分析和时区图谱,该领域最新的前沿问题集中在:共同富裕、人民性、绿色治理以及中国化(如话语构建、文化基因)。这些前沿问题体现了理论研究与中国式现代化实践的紧密结合。

-

学术界对“人与自然和谐共生”内涵的解读主要包括哪几个维度?

- 学术界对“人与自然和谐共生”的内涵解读主要从四个维度进行阐述:生命共同体(生态哲学视角)、两山论(绿水青山就是金山银山)、环境民生(满足人民优美环境需求)以及生态文明(蕴含于社会主义本质中的社会文明)。