基于地景文化的昭君墓选址及其空间环境分析

访问量:0张晓荣

张晓荣,杨燕,梁晓琳(乌兰察布市园林服务中心,内蒙古乌兰察布012000)

摘要:基于内蒙古地理环境与历史文化的背景,从风景园林景观发展出发,对早期内蒙古典型墓葬和郊野园林的典型代表昭君墓进行研究。通过深入探析内蒙古呼和浩特市昭君墓的历史沿革、选址特征、整体环境的山水关系、轴线空间和视线感知,以及昭君墓与周边环境的相互交流等内容,并对现今昭君博物馆内各园林要素进行研究,继而得出昭君墓背山面水、三面环山的选址特征,与周边盛乐古城和三娘子城构成阡陌纵横的便利交通。

关键词: 昭君墓、郊野园林、地景文化、选址特征、蒙元文化交融

因此,在建设昭君博物馆时的内部园林要素布局关系,不仅要表达百姓对于昭君的怀念之情,也要体现当时蒙元文化交融背景下郊野园林的发展特征。研究结果可为内蒙古郊野园林的发展提供思路,并为今后内蒙古早期园林发展的研究提供理论参考。

王昭君墓,文献记载亦称“青冢”,位于呼和浩特市玉泉区境内,距城区9km,在民间百姓传闻和历史书籍中,称其为汉朝王昭君的墓地[1]。“胡汉和亲”是当时重大的政治事件,而王昭君是“胡汉和亲”重要的历史人物,她的故事也在当地流传甚广。昭君墓不仅是全国民族团结教育基地,也是我国最大的汉墓之一[2],象征着各民族之间水乳交融、团结发展[3]。

内蒙古的呼和浩特是汉匈奴主要活动区域,而昭君墓是呼和浩特市近郊从古至今一处具有历史内容和园林景观的游览场所[4]。由于内蒙古的园林建设起步较晚,关于内蒙古古代园林景观建设也相对较少,与此相关的研究比较匮乏。因此,基于地景文化背景,对内蒙古典型的郊野园林昭君墓进行空间和选址的研究,希望能为内蒙古早期风景园林发展沿革提供理论依据,从而通过历史文脉的研究继续传承内蒙古现代的特色风景园林景观设计。

1历史沿革

据《后汉书》记载,昭君墓始建于西汉,距今约有2000年的历史,采用汉代的人工积土夯筑技术。公元前33年,她为平息汉朝与匈奴之间的战争,自愿嫁往漠北,成为匈奴民族单于的阏氏,并从中原农耕地区带来粮食和种子,传授百姓中原纺织技艺,在她的努力下,汉匈间和平共处多年[5]。最早记载昭君墓是在唐朝杜佑的《通典》中,她在漠北不仅受到当地百姓的爱戴,同时也助推大漠匈奴人民经济、文化、生活的发展。文献记载昭君去世后,汉匈人民都非常悲痛,纷纷赶来送葬,一个个包裹着土的衣襟填埋在坟上[6]。成千上万送葬的人,络绎不绝地前往墓地寄托哀思,因此最后积土成丘,长年累月堆成了一座形状像小山丘的坟墓。

在解放后,政府对昭君坟前后进行了多次大规模修缮。1963年董必武题诗并镌刻汉白玉石碑上[7], 1964年已成为一座规模较大、功能完备的陵园,占地面积约4.87hm}^2。1977年经内蒙古自治区政府同意,按照汉墓“封土为坟”的结构特点,在原墓体基础填土5000多m}^3修复而成覆斗形的封土堆;墓的上部为方形平顶,是典型的秦汉封土形制。1986年雕刻家创作重5t的和亲铜像,2006年对昭君墓进行扩建,建筑面积达到13hm}^2。2017年进行重建,增设原始生活陵寝、文化展览博物馆、绿地景观游园三大区域,占地面积扩建到45.57hm}^2[8]。

2空间艺术构架

2.1选址与自然环境的空间关系

2.1.1选址与自然山水。

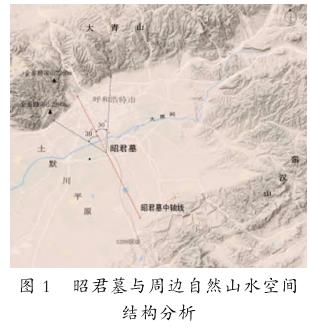

昭君墓处在土默特平原大黑河南岸,土壤肥沃,农业发展、人口聚集。在呼和浩特市境内阴山山脉中段被称为大青山,生成很多纵向的山脉山峰。古代这里植被茂盛,雨水相对充沛,并且隔断了北方寒冷的气流。昭君墓距大青山约18km,距大黑河约3km,经过大黑河的长期冲刷,形成土壤肥沃的冲积平原。昭君墓正好位于大青山南簏肥沃的土默特平原上,处在“背山面水”的地理环境中,人口密集,阡陌纵横,百姓易于到达祭祀和游览。昭君墓的选址三面环山,北靠大青山,东南部有蛮汉山围合,西南部大黑河汇入黄河(如图1)。

2.1.2整体布局轴线关系。

昭君墓的选址依山傍水,沿墓园中轴线向北为大青山,与昭君墓形成的天际线中最高峰为2280m的金銮殿顶山。随着城市的建设发展,昭君墓周围多为农田与村庄,且呼和浩特市通往和林格尔县的直通道路G209国道紧邻昭君博物院,可推断历史时期周边交通便利,聚居人文活动的痕迹。现墓园内空间呈南北向中轴对称分布,中轴线上分布重要景观节点,两侧分别布置展览建筑群(如图2)。

2.1.3视觉感知的景象空间。

昭君墓处于土默特平原上,以大青山作为背景屏障,且由于大黑河河道冲积。使整体地势平坦。墓体为高达33m的人工积土夯筑,底面积约1.3万m}^2(如图2),是全园景观的最高点,站在山上俯瞰,使园内外周边景观尽收眼底。因此,汉朝园林的形成与当时造园理论“筑高台”相吻合。墓体与周边平坦地势形成对比,并在视觉上采用主景升高的手法,可以推测历史时期的昭君墓为“背山面水”的优越自然空间环境。

2.2与周边环境的空间关系

昭君墓现位于昭君博物馆内,随着历史文化的变迁,昭君墓周边逐渐增加现代建筑物及交通道路。其中,呼和浩特市区通往和林格尔县的主要道路G209国道途经昭君墓。和林格尔县为盛乐古都,历来有人口聚居;呼和浩特市为明代三娘子城(归化城),他们之间的交通与联系主要通过G209国道曾经的路线,这便是昭君墓一直以来被老百姓们祭祀的原始原因。

随着时代的变化,现昭君墓南部为和林南山公园,公园内有被誉为“中国最大的亭文化景观园林”的百亭园、承载着中国历代流通钱币的中华钱币坛,以及一年一度盛大的和林芍药文化节等;北侧建有以蒙古族传统历史、宫迁和民俗特色为主要内容,以草原风貌为底色的蒙古风情园;昭君墓周边各风景园林观赏地与内蒙古文化聚集地呼和浩特主城区形成一条主要的游览路线。

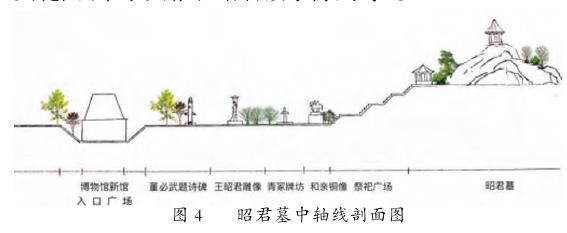

2.3建筑庭院空间

昭君博物院内通过博物、游览、休憩、观赏与活动等功能组织空间,其建筑按照西汉贵族墓规制建筑而成。入口景观与庭院空间随景观节点沿中轴线对称分布,整个陵园东西长约370m,南北宽约900m。沿中轴自南向北依次为入口建筑及下沉广场、董必武题词碑、王昭君雕塑、神道石像生、青冢牌坊、和亲铜像、对称仿汉代墓表,两侧还有7块历代诗碑。墓前有相连的两层平台,两侧对称分布六角亭。拾级而上至墓顶,有六角攒尖兰亭一处(如图4)。墓前院内中轴两侧对称不均衡地分布匈奴文化博物馆、昭君故乡、青冢藏墨、和亲文化园、单于大帐和昭君故事陈列等[9]。

现今,整个院内采用中轴对称的布局方式,整体地形有微小的起伏对比变化。通过台阶逐级抬高,使昭君墓位于土山之上成为全园的制高点,增加神圣感的同时也成为陵园内的标志性风景。展厅的建筑风格采用蒙古包大帐、昭君故里的江南园林以及汉式建筑等风格形式,在建筑的设计中融合了匈奴王冠、白墙黛瓦等元素。通过风格的对比变化及轴线的整体统一,凸显出墓园的庄严。

3风景园林要素

3.1地形

昭君墓所在周边基地总体地势较平坦,而昭君墓通过“台”的形式使景观达到最高点,站在山上俯瞰大地,将景观尽收眼底。现今博物院入口处为下沉式广场设计,末端墓体为高33m夯土堆积的昭君墓,园内地势向土山之间的过渡由拾级而上至墓顶。整体地势由南向北逐层升高,也增强园内外的视线交流(如图4)。

3.2建构筑物

3.2.1入口建筑。

博物馆南侧即陵园入口,通过下沉广场形似一个巨大的漏斗,意将远方的游人指向性地引导交汇到入口空间。由高处远眺,入口建筑两边犹如金字塔造型,通过中间廊道连接而成“和”字。为了表达对古人智慧的尊重,建筑材料采用了仿夯土混凝土艺术挂板和入口处重组竹雨棚2种新材料,来体现古老的传统土木建构方式。博物馆中轴线通过下陷的形式使得中央轴线更为明显地体现,留出的视轴线使得制高点处的青冢完美展现(如图2)。

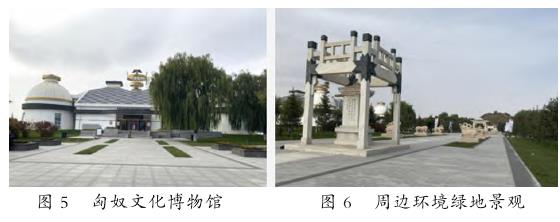

3.2.2匈奴文化博物馆。

该文化博物馆是我国展现匈奴历史和昭君出塞外和亲的首个博物馆。建筑通过展示淳朴的游牧民族形象,建筑顶端通过匈奴民族崇拜的图腾———老鹰为形象,制作一副只有单于配带的雄鹰展翅王冠装饰物。馆内主要以出土文物、文献资料、1︰1人像雕塑等表现形式进行陈列,全面地展现了当时历史文化印记。通过汉化特色的文化交织,使游览者对昭君出塞的重要意义和无私贡献深有感触(如图5)。

3.2.3昭君纪念馆。

昭君纪念馆通过汉式的建筑形式,表现昭君的故里,主要由其宅院和祠堂两部分组成。建筑面积1800m}^2,建筑风格采用昭君故乡(今湖北宜昌)长江流域的江南园林白墙黛瓦、小桥流水、杨柳依依等。通过院内建筑和上百件日常使用的实物,按同比例造型进行复原,例如有她用过的梳妆台、楠木井、生产物品以及生活工具等,同时将湖北编钟和茶艺表演融入其中,充分展现了昭君家乡生活和风土人情。

3.2.4植物种植。

由于资料残缺,历史上昭君墓周边的植物种类不能准确得知,从杜诗的注解:“北地草皆白,。唯独昭君墓上草青如茵,故名青冢”“到今冢上青草多”“谁似青冢年年青”“宿草青青没断碑”“伤心尚有青青草,一片荒烟落照中。[10]”之类的诗句———可以推测当时青冢上满眼绿色,青翠欲滴,延绵茂盛的青草,有很多地被植物及低矮灌木生长茂盛。传说每年深秋之时,周边野草都枯黄的时候,只有昭君墓上的植物绿草如茵、嫩绿芳菲。现今昭君墓内植物多以常绿针叶树种为主,沿轴线对称种植,增加整个墓园的庄严肃穆感,也暗示了昭君精神永垂不朽的长存。两侧种植区内由高大乔木、落叶灌木和开阔地被草坪结合,营造出丰富的空间感,形成一些林荫道和林下休憩空间(如图6)。

4结语

通过深入分析可知,昭君墓的选址处于“依山傍水、背山面水”的自然山水地理环境中,符合古人的选址理念;墓园的整体布局轴线关系是中轴线向北为大青山制高点,衣冠冢也位于墓园的最高点,通过运用主景升高的手法,通过视觉的感知景观空间,将内外景观辉映,加强园内外交流,突出主景。同时,昭君墓与周边三娘子城和盛乐古城的交通串联,以及早期周边的自然式园林植物景观,表现了百姓在近郊踏青游玩的生活景象。

园中充分应用地形、建构筑物和植物种植等园林景观要素,昭君博物院以和亲文化为主题,采用蒙古包元素、汉代建筑形式以及江南园林景观,体现了中原文化与蒙元文化的交融,象征着和平安宁、民族团结;通过风格的对比变化、轴线的整体统一以及植物种植种类与配置方式的设计,突出墓园园林景观给人的庄严感和郊野园林给人的惬意感。

常见问题(FAQ)

-

昭君墓(青冢)的选址具有哪些典型的地理环境特征?

- 昭君墓的选址具有典型的“背山面水”特征:北靠大青山,三面环山,南临大黑河(汇入黄河)。这种地理环境位于土默特平原上,土壤肥沃,利于人口聚集和祭祀游览,符合古代筑高台的选址理念。

-

昭君墓在整体空间布局上采用了何种结构?其最高点在哪里?

- 昭君墓整体布局采用南北向中轴对称分布结构。其最高点是高达33m的人工积土夯筑的覆斗形墓体(青冢),这一主景升高的手法加强了视觉感知和墓园的庄严感。

-

昭君博物院的建筑风格如何体现“蒙元文化交融”的主题?

- 昭君博物院的展厅建筑风格多元,采用了蒙古包大帐元素(体现蒙元文化),汉式建筑形式以及江南园林景观(如昭君纪念馆的白墙黛瓦),通过风格对比和融合,体现了中原文化与蒙元文化的交融,象征胡汉和亲和民族团结。

-

历史文献中对昭君墓周围的植物景观有何描述?

- 历史上,昭君墓被称为“青冢”,多位诗人的诗句描述了其绿草如茵、青翠欲滴的景象。传说每年深秋周边野草枯黄时,唯独墓上植物保持青绿,暗示了当时有茂盛的地被植物和低矮灌木生长。

-

昭君墓在交通上与周边哪些历史地标相连接?

- 昭君墓与周边重要的历史地标相连接,包括北方的三娘子城(归化城,今呼和浩特市区)和南方的盛乐古城(和林格尔县),二者之间的交通联系主要通过G209国道曾经的路线,加强了其作为游览祭祀地的历史地位。