常州荆川公园基于空间句法的城市绿地空间可达性分析

访问量:0孔强

孔强1*,戴丹骅1,田治国2(1常州市规划设计院生态景观所,江苏常州213000;2常州大学美术与设计学院,江苏常州213000)

摘要:基于空间句法的城市绿地空间可达性分析———以常州市荆川公园为例,通过对常州市荆川公园及其周边进行实地调研,运用空间句法建立轴线模型,对公园及其周边空间分布特征、整合度及选择度、公园视域及人流模拟可达性进行分析。结果表明,常州市荆川公园区域绿地空间可达性整体较好,能够满足荆川东路周边街道社区80%的居民对于公共绿地的供给需求;通过人流模拟分析得出,去往荆川公园内的唐荆川武像、唐荆川墓、活动广场的次数较高人流量较大。研究结果可为相关城市公共绿地的建设与发展提供理论参考。

关键词: 空间句法、可达性、荆川公园、整合度、选择度

到2020年底,我国城市人口的城市化水平已达60%以上。在快速城市化进程中,伴随着巨大的经济和社会利益,城市规模不断扩大,却表现出质量提升速度缓慢,地区发展不平衡。城市绿地空间作为城市建设的重要组成部分,其不仅具有美化市容、改善空气质量、提升市民生活品质、防灾减灾、调控城市气候等作用,也是一个很好的休憩、锻炼、交流的场所[1]。

可达性这个专业术语是汉森(Hansen)在1959年提出的,又被称为通达性、易达性,指从一个特定的地点到达另外一个特定的地点,跨越空间上的各种障碍进行交流。“空间可达性”即出行者跨越空间壁垒、实现空间行为,是衡量城市绿地空间公共服务设施配置合理性、评估其服务效能和空间分配公平性的重要手段。空间上的可达性亦可以理解为人们活动的可达性[2]。目前,对其进行分析的主要方法有:引力模型法、空间句法分析法、缓冲区分析法、最小邻域距离法、费用加权距离法等,本研究主要采用“空间句法”理论及方法。空间句法是英国学者比尔·希列尔(BillHillier)在20世纪70年代提出的,“空间”是联系城市物质形态与人类活动的中介,其内部联系构成了城市形态,并对人们的空间认识与行为产生了重要的影响,“句法”是人类对空间的认识与解读。该方法通过对路网的空间形态和结构进行分析,对路网间的连通性进行定量刻画,形成一套可以量化的空间元素的数值,再通过计算机的辅助应用,从而对空间进行分析,以达到对路网内部各路网的可达性分析。空间句法是定量评估大范围(如城市群)空间分布及道路网络可达性的重要方法[3]。

基于上述的研究基础,以常州市荆川公园可达性为切入点,借助空间句法等工具进行数据耦合分析,以期为常州市公园以及周边绿地发展与空间优化提供建议与理论参考。

1研究区域概况

选择江苏省常州市钟楼区荆川公园作为案例地,荆川公园位于常州市西侧,清潭西路南,荆川路东侧,面积约为14.68hm2,作为常州市第二大开放式公园其绿化率达88%,水域面积约2.33hm2,水生植物资源丰富,其园林空间形态多样,是常州市代表性的公共空间。公园周边毗邻大量居民区,且作为附近唯一的综合性公园,以荆川公园作为绿地空间可达性的相关研究更具有代表性。

2研究方法

2.1 Depthmap空间模型建立

采用空间句法进行深入剖析的前提是建立荆川公园的空间模型,本研究主要采用AutoCAD和Depthmap来进行底图和模型绘制。首先进行实地考察,了解公园实际植被及交通穿行情况,在此基础上辅以道路数据,通过AutoCAD将收集到的信息绘制为轴线图,轴线图根据最长且最少轴线原则绘制,将绘制完成的底图数据以Dxf文件导入到Depthmap中进行后续运算;通过Depthmap将轴线图转化为轴线模型;最后,为确保绘制的模型正确无误,使用NodeCount计算验证[4]。

2.2 Depthmap空间可达性分析

影响绿地景观空间可达性的要素有许多,其主要因素有2个:一是景观空间的布局合理性及其对使用人群的吸引力;二是各个功能区域使用人群的实际需求情况。在建立空间模型的基础上,采用Depthmap软件进行景观空间整体与局部的可达性研究,即探索景观空间的整体可达性与局部可达性。在空间句法相关研究中,整合度指的是空间内部轴线与其他道路之间的集聚或离散程度,它体现了空间的可达性,也反映了该区域对周围环境、人群的吸引程度,集聚程度高的地区具有较高的可达性。本研究以常州市荆川国家公园为例,全面评估了荆川公园内部整体和局部可达性,并对公园内部不同路径的选择度进行分析。

2.3 Depthmap视域及人流模拟分析

视线聚合系数是视区中相互可见的连接数量与所有可能连接数量的比值,表示空间受到遮蔽的程度。将轴线图进行修改处理后导入Depthmap进行分析,通过SetGridProperties为其指定合适的网格视线,经过计算得到相应的视线聚合系数。视线集合系数也会在很大程度上影响公园内部空间节点的关注程度,在此基础之上,将视域分析图进行空间闭合处理后可以进行人流模拟分析,在视域分析的基础上进行数小时的人流模拟后,可以较为直观地看出人群在公园中各个节点的选择[5]。

3荆川公园可达性分析

3.1 空间分布特征

常州市荆川公园位于江苏省常州市荆川先生故居永红乡荆川村,是一个古迹与自然风光巧妙结合的园林。公园被清潭路、长江中路、荆川路围绕,周边有清园小区、荆川小区等居民区以及荆川小学等学校,公园周边道路人流量较多。公园内部景点完善,主要有唐荆川先生读书处、墓区、大草坪活动区、儿童游乐区等。公园主体以半岗小坡曲水静湖的自然山水园景观为主,路网结构偏向混合结构。

荆川公园内部的空间布局比较复杂,绿地条件较好,交通流线和水系类型较为合理,整体尺度差别较大,有很好的步行空间形式。园内整体规划的空间布局适合于城市空间的整合度与选择度研究,而且其人群流动模拟与视线通达性分析也有较高的研究价值。

3.2 整合度及选择度分析

整合度指的是空间内部轴线与其他道路之间的集聚或离散程度,它体现了空间的可达性等要素,可以较好地衡量特定空间在整体中的吸引力与到达其他空间的难易程度,一般来说,整合度较高则可说明该空间的可达性较好。公园局部可达性是指行人从研究区域内的任意一个空间到达园内另一个空间的便捷程度;而公园整体可达性是指行人从研究区域内的任意一个空间到达园内所有空间节点的难易程度。

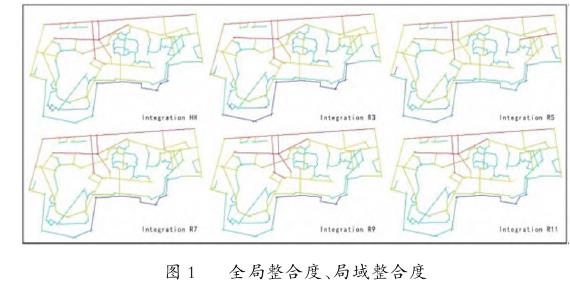

图1:荆川公园整合度分析图

首先,通过百度地图的路线数据绘制轴线图,导入Dxf文件进入Depthmap进行分析。通过ConvertDrawingMap功能将轴线图转化为轴线模型。从空间句法理论的视角来看,在不同拓扑半径之下,分析结果也会不同。分析结果可以抽象反映使用者在不同出行方式下对空间形态的认知。最后通过公式进行计算,通过计算得出搜索半径为步长5、7、9、11的局域整合度和全局整合度(如图1)[6]。

采用拓扑半径n和3计算得出的全局整合度和局域整合度来进行分析。可理解度R2也称为拟合度,这个数值反映了空间总体和局部变量的相关程度,通过全局整合度和相关链接值来计算其相关性。连接值是指在一个空间系统中与某个节点直接连接的节点数量,空间的可识别性与连接值成正比,连接值越高可识别越好,同时行人的流动性也会更好。通过公式计算得出拟合度R2=0.63268。一般来说,R2≥0.5以上可以称为拟合度较好,R2≥0.7以上可以称为拟合度吻合。因此可以得出常州市荆川公园的空间利用率较好,整合度越高,可达性越高。

在空间句法分析中,公园内部的轴线颜色能够反映其数值大小,主要表现形式为:色调越暖则整合度越高,色调越冷则整合度越低。根据图中所示,公园北面通往唐荆川武像和陈渡草堂方向的路径为红色,意味着这个空间的可达性相比其他空间更高,红色路径周边的区域更容易聚集人流,整合度高的空间可达性强。这些区域具有更强烈的向心作用,并且更容易聚集游客。身处唐荆川武像及其周边区域的人更容易看到公园整体及周边环境,去往各处都比较方便。相反,东南方向路径不少处于蓝绿色,这表明瞭望台、休息区、唐氏宗祠等周边空间道路连接性与可达性较一般,也许存在道路不通畅等问题,可能还伴随着安全管理疏漏、风险等问题。游人参与这些路径周边活动的概率也会偏低。

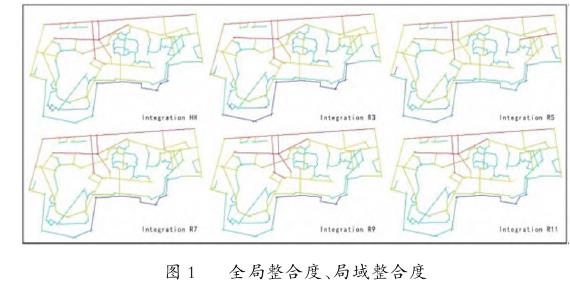

根据国务院印发的《全民健身计划(2021-2025年)》中“15min体育健身圈”定义,公园等基本公共服务设施建设时要将城市社区居民纳入考虑,将设施建设在周边适用人群通过步行15min左右能够到达的范围内[7]。因此在分析荆川公园的全局选择度时设置了500m、1000m、2000m等出行距离。使用ConvertActiveMap将之前运算的轴线模型转化为线段模型计算选择度,再用RunAngularSegmentAnlysis进行计算得到全局选择度(如图2)。

上述运算结果表明,公园北部路径和通往唐荆川武像的路径以红色和橙红色为主,其余区域大多为蓝绿色,在整体空间的选择度上存在着较大的差异。

相比较蓝绿色的路径,红色、橙色的路径可能会有更多的行人选择进入,周边的空间可能更加吸引游客的注意和兴趣。除了公园南边紧邻居民区的空间被草坪覆盖外,东西北3个方向入口都与荆川路、长江中路、清潭路相接,这些入口人流量比较大,也会导致选择度更高。

不同人对于活动的兴趣和喜好有所不同,有的人喜欢散步、跑步、骑自行车等这些时间短、较轻松的活动项目,这些人群可能只是从东西入口散步、骑行就完成了运动计划。因此公园整体偏北部的出入口选择度较为明显。花费较多时间去公园深处进行活动的人群可能会少一些,这可能也是导致公园南部区域选择度较低的原因之一。

3.3 荆川公园视域及人流模拟分析

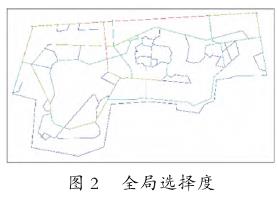

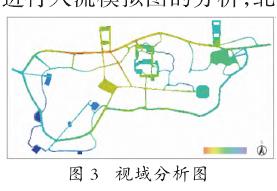

将之前绘制CAD轴线图修改成适合视域和人流模拟分析的形式导入Depthmap中,通过SetGridProp-erties为其指定合适的网格,指定好可以通行的道路用Fill选区工具将公园内部可行动的空间围合;接着在Tools工具栏进行MakeVisibilityGraph完成运算;最后通过RunVisibilityGraphAnalysis运算分析得到荆川公园的视域分析图(如图3)。在此视域分析图的基础上,结合实际的人流出入口进行人流模拟图的分析,北部2个出入口由于与城市主干道相接,加上视野开阔,因而人流聚集能力较东、西2个入口较强。

图3:荆川公园视域分析图

通过荆川公园的视域分析图可以看出,游客的视线主要集中在荆川公园的北部和中心区域。中央唐荆川武像及其周边区域环绕着大面积湖泊,且无遮挡,这些区域视域相对开阔深远,是游人视线关注的焦点空间。与中心区域相比,其他区域视觉环境较为一般。西南区域可能因为地形、坡度、植被茂盛等原因导致视线可达性较低。东部的活动区域被石屏和陈渡草堂等建筑所遮挡,导致其视线不佳。

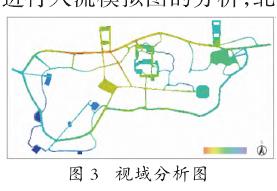

在视域分析的基础之上,再进行数小时的人流模拟分析(如图4)。通过人流模拟的分析结果可以直观地看出,在唐荆川武像、唐荆川墓、活动广场这些节点活动的人流量比较显著。唐荆川武像及其周边区域正对着人流量最多的北门入口,加之其视野开阔,可能导致了大部分人的选择偏向这里。人流量模拟次之的唐荆川墓虽然整合度和选择度都不是很高,可能是由于其较为著名的历史会出现人流选择明显。许多人来荆川公园游玩的目的之一就是拜访唐荆川先生的读书处、墓园等区域。活动广场人流选择较多的原因与其分区功能有很大关系,活动广场是荆川公园满足游客休闲娱乐、社交和健身的区域,全年龄段的人都比较适合在此活动。

除了内部几个重要节点之外,大部分人流都分布在主干道上。公园南部主干道的人流量也比较大,这条道路在公园中的整合度和选择度都不高,却有许多人流活跃,中老年游人散步时可能更偏好人少安静并且连贯舒适的道路,从侧面反映了选择度对部分游人群体可能没有绝对的影响,有一定个体差异性。

4结语

本研究采用空间句法等相关技术,对常州市荆川公园绿地空间进行空间分布、空间整合度及选择度分析,人流模拟分析并建立其空间可达性评估模型。研究表明,常州市荆川公园区域绿地空间可达性整体较好,能够较好地满足荆川东路周边街道社区80%的居民对于公共绿地的供给需求。

通过人流模拟分析可以看出,去往荆川公园内的唐荆川武像、唐荆川墓、活动广场的次数较高人流量较大,这些区域的可达性相比其他区域如瞭望台、休息区、唐氏宗祠强,可以满足人们对荆川公园内部可达性的需求。

整体来看,本研究以荆川公园为研究对象,基于空间句法进行了数据的耦合,将其可达性直观地展示出来。但是受现有研究方法的限制,还需要在今后研究中进一步思考与深度分析:一是如何降低传统搜索半径的经验性导致的误差;二是空间句法边界效应对研究区边缘可达性造成的影响;三是当地实际交通情况对周边街道的影响。针对以上问题,应采取更高精度的数据内容平台与实践调研相结合,才能更加确保数据的真实性,从而为城市公共绿地空间布局优化提供科学依据。

常见问题(FAQ)

什么是空间句法?

空间句法是英国学者比尔·希列尔在20世纪70年代提出的理论方法,通过对路网的空间形态和结构进行定量分析,评估空间的可达性和连通性,常用于城市规划和绿地空间研究。

如何评估城市绿地空间的可达性?

可达性评估通常采用空间句法、引力模型等方法,通过分析整合度、选择度等指标,衡量绿地空间对周边居民的服务效能和公平性。

荆川公园的可达性分析结果如何?

研究表明,荆川公园绿地空间可达性整体较好,能满足80%周边居民需求,其中唐荆川武像、墓区和活动广场等节点人流集中,可达性较高。

空间句法中的整合度和选择度有什么区别?

整合度反映空间集聚程度和可达性,选择度表示路径被行人选择的概率,两者结合可全面评估空间使用效率。

为什么视域分析在绿地空间研究中重要?

视域分析通过视线聚合系数评估空间视野开阔程度,影响游人关注度和人流分布,是优化绿地布局的关键因素。