江西省樟树地区花生青枯病发生规律研究

访问量:0杨芳

江西省樟树地区花生青枯病发生规律研究

杨芳,孙桂琴(江西农业工程职业学院,江西樟树331200)

摘要:花生青枯病严重危害江西省花生的产量和品质,为更好防控该病害,在江西樟树地区进行了花生青枯病发病规律的研究。结果表明,该病害黏重土壤发生严重,经简易测定,当地花生种植田pH值均在6~7之间;连作是该病害严重发生的主要因素;该病害属典型的高温高湿型病害,粤油256、粤油7号对该地区花生青枯病病原生理小种表现明显的抗病性;花生-玉米间作可明显改变环境小气候,从而减轻病害的发生。

花生不仅是我国主要的经济作物和油料作物之一,还是人们餐桌上的日常食物和消遣食品[1],在我国南北方均有种植,在江西,该作物产量占全省油料总产的37.5%左右[2],尽管如此,江西省花生平均产量只有170~180kg/667m2,低于全国平均水平[3],究其原因,除了与品种有很大关系外,花生病虫害的发生也会直接导致花生的产量和品质下降[4-5]。目前已发现有110多种花生病虫害种类,其中花生青枯病在我国南方发生普遍,也十分严重,加上我国多地均是连年重茬、不适宜的气候条件、管理和防控不科学等原因,更是导致该病害的发生逐年加重,在某些地区易造成严重经济损失[6]。在江西省樟树地区该病害发生非常严重,平均发病率约为10%,发生严重的地块在50%以上。该病害为土传细菌类病害,主要为害维管束,导致根茎维管束变褐坏死,是豆科、茄科作物上的主要病害之一,如果防治不当,不但不能保产丰收,还会造成农药残留超标影响药效,甚至严重危害人们身体健康,另外还会严重影响花生产品的出口,阻碍我国花生产业的发展及经济水平[7]。

经相关专家研究发现,该病目前已在我国24个省(自治区)报道有发生[6],以长江流域及以南地区发病最为严重,全国花生常年发病面积占种植面积的10%左右。基于此,本研究运用田间调查法、对比试验法及查阅文献资料等研究方法,在前人对该病害防治研究的基础上,研究花生青枯病在江西樟树地区的发生规律,以此作为该病害绿色防控技术研究的基础。

1材料与方法

1.1供试材料

花生品种主要为江西农业工程学院(以下简称“我院”当地自留种、粤油256、粤油7号、赣花7号4个品种,每个品种设置3个处理小区,3个对照区,共15个小区,每个小区面积为15m2,每个试验小区种植180株,播种前施用50kg/667m2花生专用肥,玉米品种选用赣科甜8号。

1.2试验方法

1.2.1花生青枯病田间发生观察与调查。2019年4月底开始采用踏查的方式,田间观察当地不同地块花生青枯病的发生与危害,记录各地块该病害的发病生育期、发病率,结合地势、种植年限、排水性以及日常管理水平、当季气象条件等,分析总结该地花生青枯病严重发生的原因和发生规律,记录各发病阶段的症状表现,同时通过田间观察病株分布特点。

1.2.2不同花生品种的青枯病抗性比较。2020年4月和2022年4月通过在病区且连作的地块种植当地自留种、粤油256、粤油7号、赣花7号4个品种,于花生初花期即5月上旬,开始调查青枯病发病率,从而比较不同花生品种的青枯病抗性。其中青枯病严重度分级按群体发病率来衡量,分级标准5级[7]:1级<5%,2级5%~15%,3级15%~30%,4级30%~50%,5级>50%。

1.2.3玉米-花生间作技术研究。2023年4月在病区种植当地花生自留种,试验设置3个对照区和3个间作试验区,试验田为连作田,花生和玉米播种时间均为4月10日,间作试验区操作方法为玉米宽行距100cm、玉米平均株距12cm。花生起垄种植,垄上播4行花生,行距20cm、穴距12cm,两侧玉米与花生间距各为20cm,尽量减少玉米对花生吸收营养的影响。自2023年5月1日开始,每日调查田间病害发生情况并记录,计算青枯病发病率。

1.2.4取样调查。采取5点取样法,每点调查20株,每小区调查100株,病株率计算公式:发病株率(%)=发病株数/调查总株数×100。

1.3数据统计

本试验所得数据主要应用Excel统计软件进行数据统计分析。

2结果与分析

2.1花生青枯病症状

该病害主要危害根茎维管束,主要发病于花生初花期,田间发病往往最早出现在雨后,发病的植株早上推迟开叶,傍晚提前合叶,逐渐从一侧下部青色萎蔫,叶片向上卷曲,最后全株青色萎蔫,植株易于拔出,根部变褐腐烂,根茎维管束变黑褐色,挤压有污白色脓液流出。从全田来看,发病早期植株往往零星表现,发病中心不明显,该病害的发生与田间流动水、昆虫、人为操作等其他传播方式关系不大。

2.2花生青枯病田间发生观察与调查

2019年4月下旬和2020年5月上旬在樟树地区多地块观察与调查发现,2019年12块花生田中,花生青枯病零星出现的地块占比46%,此时花生正处于初花期;2020年5月上旬调查的11块花生田中,花生青枯病出现的地块占比72.7%,此后病株率逐日增加。

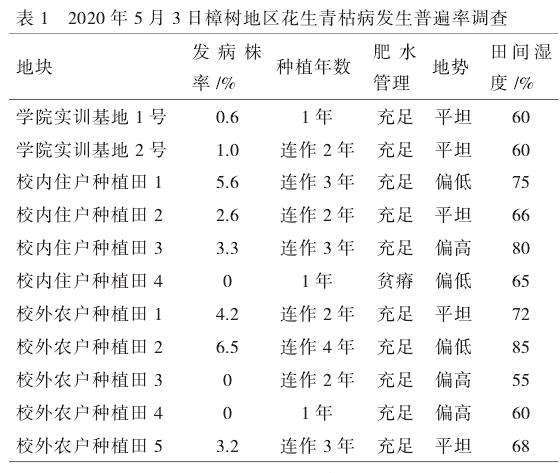

以2020年5月3日田间普查结果为例,此前10d除了4月30日均为降雨天气,气温为20~31℃,经过田间观察与调查发现:一是新种田块发病轻,甚至不发生,只有我院基地的新种田块有发病,但发病株率仅为0.6%,可能是由于该地块2年前曾种植过番茄,且发生过番茄青枯病,所以导致病原在土壤中残留,这也说明番茄青枯病病原可以感染给花生;二是连作2年的地块共4块,发病地块占75%,没发病地块可能是地势偏高,排水较好,加上种植了抗青枯病品种,非自留种地块发病率平均为3.9%,发病地块施肥菌充足,但地势均为平坦,田间湿度为60%~72%,湿度越大发病率越高;三是连作3年的地块共3块,均发病,平均发病率为4.0%;四是连作4年的地块仅1块,占9%,加上地势偏低,湿度高达85%,发病率最高,达6.5%,病株在田间分布较零散,这说明该病害病原在田间分布较均匀,且田间土壤中积累较多,呈全田发病态势,5月29日调查发病率达到72%。此外用pH试纸对土壤进行了简易测定,土壤pH值均在6~7之间,偏酸性,根据前人的研究,这应该也是当地严重发生该病害的重要原因。综上分析,即使施肥水平良好,日常管理比较精细,连作是该病害发生的重要因素,地势低洼,排水性差、高温高湿是加重该病害发生的主要原因,适宜发生温度为20~35℃,温度越高发生越重,田间湿度≥65%极有利于病害的发展蔓延。

2.3樟树地区不同花生品种的青枯病抗性比较

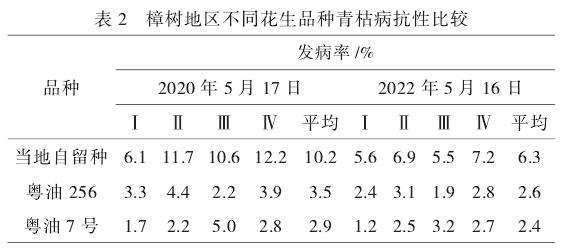

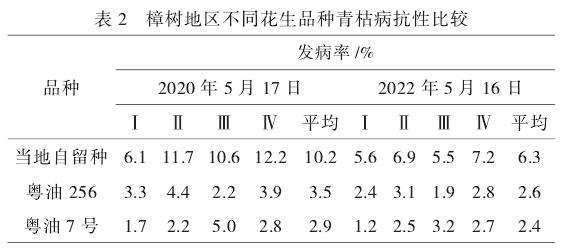

根据青枯病严重度分级标准5级[7]:1级<5%,2级5%~15%,3级15%~30%,4级30%~50%,5级>50%,2020年4月和2022年4月开展了樟树地区抗花生青枯病花生品种的筛选研究,2年田间试验设计相同,且在相同地块进行。2020年5月17日和2022年5月16日调查研究发现,一是同地块同品种在2022年试验田中的发病率均低于2020年的发病率,分析其主要原因可能是由于2年气候差异导致,通过樟树历史天气记录查询,发现2020年4月和5月平均气温分别为14℃和21℃,极端温度分别为32℃和35℃,而2022年4月和5月平均气温分别为15℃和18℃,极端气温为33℃和32℃,2022年在5月温度偏高,雨日数在2年同期没有差别。也可能是由于2021年在同样的地块种植了水稻,导致病原数量在一定程度上有所下降;二是根据花生青枯病病情分级标准可知,在樟树地区抗花生青枯病生理小种中的花生品种粤油256和粤油7号依然表现较强的抗性。当地青枯病生理小种对不同花生品种具有明显的选择性,种植户应根据种植地块的实际情况科学选择品种种植,另外不同抗病品种应轮换种植,避免长期单一种植同一品种。

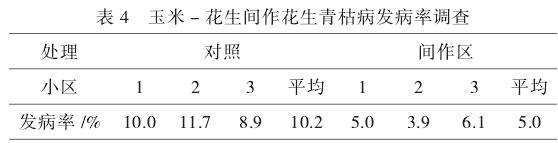

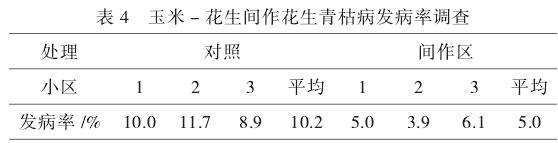

2.4玉米-花生间作技术研究

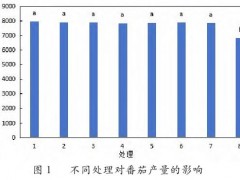

发现最早于5月8日出现在对照区。由表4可知,玉米与花生间作后可明显减少花生青枯病的发病率,另外对单株发病的严重程度进行统计分析,3个对照区共发病55株,其中整株青枯萎蔫的占20%,顶部和下部青枯萎蔫的植株占36%,顶部青枯萎蔫植株占44%,3个间作区共发病27株,整株青枯萎蔫的占15%,顶部和下部青枯病萎蔫的植株占26%,顶部青枯萎蔫的植株占59%。因玉米良好的遮阴作用,间作花生可明显起到调节田间小气候的作用,可减少病株率及降低危害程度;经过温度比对调查,间作田相对非间作田,地面温度降低约2.8℃,气温降低约0.8℃,另外由于玉米对水分需求量大,因而可避免雨后田间长时间积水,从而可快速降低田间湿度。

本研究结果表明,花生青枯病在江西省樟树地区的发病一般规律主要表现为:

一是该病害病原寄主除了农作物还包括杂草,所以第一年种植的地块依然有发病的风险,只是发病概率较低。对于连作田块,发病期常常不具有明显的发病中心,短时间内会扩散至全田;而对于新种田块,发病时往往有明显的发病中心,田间发病的扩展速度较慢,往往由于气候条件的改善使发病受到明显抑制。

二是该病害病原不但可以在土壤中积累,还可以长期存活。实践调查得知,对轮作的田块至少3年才能起到一定的减轻病害的作用。

三是花生青枯病之所以主要在开花前后开始发病,除了和气候条件有关,经田间调查和询问分析得出,该病害的发生还与土壤肥力有很大关系,土壤板结,保水保肥性差的田块植株进入繁殖阶段,营养缺乏造成抵抗力严重下降,暴雨骤晴后极易发生该病害。

四是该病害的发生与气候条件有密切关系,为典型的高温高湿型,适宜的气候条件与适宜发病的生育期吻合是病害发生的重要条件。

目前还未出现花生青枯病免疫品种,但该病害在不同品种间存在明显的致病力选择性,在樟树地区粤油256和粤油7号花生品种对该病害表现明显的抗病性,自留种本身可能就是易感病品种,也可能是由于长期自留种种植,抗病性逐年丧失,从而表现感病,易感病品种应当避免种植在连作田。

田间小气候环境的改变可有利减轻花生青枯病的发生,花生与玉米间作,起到良好的遮阴作用,降低田间温度,但是玉米是需氮量比较强的作物,存在与花生争夺营养的问题,如果两者种植距离较近,将会影响花生的产量。因此,在进行花生与玉米间作时,应适当增加两者间的距离,同时注意保证土壤肥力,生长期及时追肥。

通过对花生青枯病发生规律的研究,为该病害的防控提供有力依据,从而为该地区花生增产增收及品质的提升提供有力保障。