汉中古汉台:融合南北园林的3大造园手法与文化意蕴解析

访问量:0延虎城

延虎城(陕西理工大学,陕西汉中723001)

摘要

古汉台造园手法浅析,汉中著名历史古迹——古汉台融合了南北园林的造园风格,并极具地域特色。通过现状调研和史料探究,分析其空间布局、构筑特色、文化特色及造园艺术,总结出该园布局中轴对称,示礼仪之制,构筑精巧独特,融南北之风,造园采用欲扬先抑、步移景异及精于体宜的艺术手法,为今后保护和传承本土园林起到积极的推进作用。

关键词: 古汉台、造园手法、南北园林融合、步移景异、汉中

汉中是汉王朝的发祥地,因“两汉三国”而出名,为国家级历史文化名城。“古汉台”作为汉中现存重要的历史遗迹,对当地历史文化产生重要影响。古汉台相传刘邦建国之初,命汉中郡太守田叔在此修建行宫,为汉王时的宫殿遗址[1]。历史上的古汉台几经废毁、重建,目前关于古汉台造园方面的研究较少。本研究将从古汉台仅存的部分遗迹和史料展开其造园手法的研究。

1古汉台概况

古汉台位于陕西省汉中市汉台区,为陕川的交界处,自古就是兵家必争之地,被誉为“秦之咽喉”“蜀之门户”,是南入川渝,北进关中的交通要隘。

古汉台,又名七星台。始于汉王刘邦(公元前206)明修栈道,暗度陈仓,灭三秦王,一统天下后所建行宫,北宋时期曾一度荒芜(960-1127),清嘉庆年间为教育童蒙的场所(1769-1820),民国时期作为私塾、图书馆使用以发挥教育功能(1924-1929),建国后逐渐成为休闲、旅游之处,1959年出于对汉中文物的保护,由政府组织以古汉台为馆址,建立汉中市博物馆,1992年古汉台被列入省级文物保护单位。

2空间布局

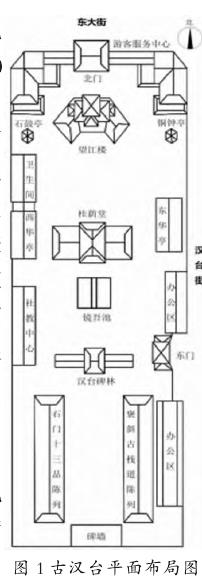

据《汉中地区名胜古迹》记载:古汉台“台高8m,面积7000多m2。周遭台垣高耸,雄姿伟岸;台内阶分三级,宽敞疏朗。[2]”现古汉台占地0.8hm2,台地从南到北逐渐抬高,呈北高南低之势。园区整体布局因地制宜,以传统“三进院落”布置,构成北院、中院、南院3个部分(图1),符合古代帝王宫廷建制。沿院落轴线依次布置望江楼等重要建筑节点景观。

3构筑特色

3.1建筑特征

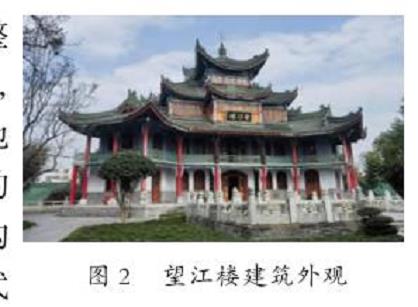

园林建筑作为构成园林景观的一个重要风景要素,在充分满足使用功能的同时,起到“画龙点睛”的作用。古汉台园林整体呈明清风格,布置规整,中轴对称,且充分利用地形优势,营造高低落差的建筑景观效果。建筑结构不拘定式,以望江楼为代表(图2),为砖木结构,分上下三层,外形似八角宝塔形,建筑屋顶集古代攒尖顶、庑殿顶、歇山顶等多种形制屋面组合而成,造型独特,设计精巧。

3.2山水特征

孔子《论语·雍也》中“智者乐水,仁者乐山。智者动,仁者静。智者乐,仁者寿”以山水的美好品质来形容智者和仁者,为后来国人山水审美观的形成奠定了基础[3]。古汉台山水是独立的,叠山主要集中在北院,师法自然,以小型的太湖石为主,搭配少量本土花岗石,南北段各立主峰,侧为陪峰,中段交接处多为高低不平的立石,缭以短垣,翳以密筿,假山后部以竹林来遮挡,营造咫尺山林、绵延起伏的峰峦、峭壁效果。

在理水方面,采用规则式水池做法。水池位于中院,据史料记载:“池广二丈奇,袤三丈有奇。汲井灌池于丛竹间,为暗沟以通水道。”命名“镜吾”,取以水为镜之意,为清代中期时任汉中知府段大章修建。现水池整体呈长方形,长13m、宽6m、深2m,池沿四周由条石铺垫,其上有石雕围栏。水池中间设三孔人行拱桥,桥身宽1.4m,石桥中孔两侧条石分别刻有篆书“龙”“虎”二字(图3),文字周边装饰祥云、飞鹤图案。

3.3植物特征

在中国古典园林里,花木除了有“美”的价值,还具有“古”“奇”“名”“雅”等美学价值[4]。古汉台中现存观赏植物约40种,其中不乏古木名树,如皂荚树、苏铁、石榴等。在桂荫棠与望江楼之间,种植一棵古木苏铁,树龄约112年,清末内阁中书康次衡(秉钧)亲手栽植。因其日常喜好诗酒会友,该树逐渐成为文朋诗友吟唱美景之一。园中涉及“名木”有旱莲,其花长在树间,状如莲花,形如树花,因其生长环境要求相对苛刻,故弥足珍贵。体现“雅”的蜡梅、罗汉松、翠竹、桂花、玉兰、石榴等。古汉台植物配置丰富,观赏性极强,植物与古迹、环境相互映衬,体现出古汉台独特的历史文化底蕴。

4文化特色

4.1南北融合

中国古典园林因气候条件、服务对象、外部环境等不同客观原因,形成风格迥异的北方皇家园林和南方私家园林。古汉台空间布局、建筑形态、颜色搭配与植物配置等方面,兼具南北园林的特征,且相互融合。其布局为传统“三进”院落形式,建筑沿中心轴线,呈对称式,具有北方园林等级、秩序的特征。北方园林色彩总体较富丽,多采用强烈的三原色,突出皇家至高无上的地位[5]。古汉台建筑色彩搭配对比强烈、较为华丽,整体为红绿基调,采用富有生机的绿色琉璃瓦搭配大红梁柱,再饰之以彩画,凸显皇家的尊贵。但在建筑形态及植物搭配方面,尽显南方私家园林的特征,如高挑的飞檐、流畅的曲线、细长的立柱及通透的花窗以及文人用以托物言志与象征着美好品行的梅、兰、竹、松等植物。

4.2书法融汇

将书画艺术融入造园艺术是古典园林艺术的一大特点。园林意境的蕴涵就是通过园名、匾额、楹联等文字手段来直接表述和深化的[6]。古汉台作为书法作品的集大成地,馆藏众多文物精品,石刻书法比比皆是,与周边环境融于一体。从北门而入,门匾上所书“古汉台”3个大字,为著名隶书书法家刘炳森所书,笔风凝厚稳健、俊逸潇洒。在镜吾池东侧竹林石壁旁耸立着镌刻“汉台”两字石碑,飘逸古朴,挥洒流畅,系清乾隆汉中郡守朱闲圣所书。此外,镜吾池西侧行楷大字“时雨亭”、石桥条石镌刻的篆书“龙”和“虎”、望江楼等建筑物上的楹联与匾额及镶嵌在碑林石墙与碑廊的历代石碑,不仅加深了对古汉台历史文化的深层次理解,更是在造景、构景的过程中成为园林景观的重要组成部分。

4.3文化意蕴

文学作为时间的艺术,园林作为空间的艺术,在历史的长河中,始终相互影响,相互渗透,在蕴含着儒、释、道等宗教哲学思想的同时折射出古人自然观、人生观、宇宙观的演变[7]。古典园林是声色光影、诗情画意的整体艺术[8],体现了中国古人特有的文化追求和审美意识,通常寄情于景、遇景生情、托物言志等,诗词文学与园林的交汇使得园林更加丰富、生动,极具意境美。古汉台镜吾池中的“镜吾”二字隐喻“池塘如镜水平芜,照得今吾即故吾”,又寓意“一泓清水当作镜,以此为鉴心系民;一池碧水常洗心,廉洁奉公为民意”的为官清廉作风。这种“文借景生,景因文传”所营造出的园林意境,将园主内心的思想、处境、心态发挥得淋漓尽致。

5造园艺术分析

古汉台的建造融入了南北造园的风格,既有北方传统院落布置的格局,又有南方师法自然、尊重自然的原则体现。其主要的造园艺术手法有欲扬先抑、巧于因借、步移景异与精于体宜。

5.1欲扬先抑

从古汉台北门而入,映入眼帘的是“秦地南来第一楼”望江楼台基,台基距入口空间较近,基壁布满爬藤植物,前厅内院种植一排郁郁葱葱的樟树,视线被高耸的台基及茂密的枝叶所挡,沿阶而上视线则豁然开朗。映入眼帘的为开阔的场地,与台基前厅密闭的空间形成强烈反差。

5.2步移景异

古汉台造园过程中,应用到多种造景手法来丰富园景,以达到步移景异的效果。《园冶》中强调“借者,园虽别内外,得景则无拘远近”,宜最大限度地延伸景观视线,丰富景观内容。古汉台借景主要在望江楼,望江楼为古汉台制高点,在古代因其城内均为传统民居,并无高层建筑,远离汉江数里之遥,沿阶石而上,可望汉江,将沿江景色尽收眼底。由于时代变迁,周边高楼拔地而起,如今已看不到沿江。对景是园林建筑构景重要手段,园区望江楼、桂荫堂、碑林亭依据台地优势沿中轴布置,形成高低错落、遥遥相对的景观效果。计成在《园冶·门窗》中写道:“处处临虚,方方侧景”[9],沿园路行至桂荫堂东侧,前院与中院间设一圆形门洞和扇形窗孔,穿过门洞见一石碑,石碑上镌刻“沅湘挹秀”4个字,沿阶而下进入夹道,夹道两侧为翠绿叠嶂的凤尾竹,空间清幽、迂回,有曲径通幽之感。漫步在园区,透过门洞与窗孔看到绿植、建筑画面不断变化,起到步移景异的效果。

5.3精于体宜

为打破空间场地的局限性,通常采用合理的布局、空间变化、虚实交替及小中见大的造园手法,丰富景观层次感。北院入口处场地较小,入门即是台基墙壁。为打破场地单一效果,台基下方设石刻,两侧以绿植黑松点缀,基壁布绿藤,营造出体宜、丰富的景观空间,为入口增添绿意。望江楼与桂荫堂之间,零星散落着明代汉中瑞王府遗留的石钟、石鼓、石刻、残缺石雕等古迹,更增添古韵。桂荫堂因桂树成荫而名,建筑间绿地种植的桂花每逢秋时香飘云外,浑成金栗,符合“秋来古桂满株花,散得清香飘万家”的意境。位于译彩陶符号,运用重复、对比、特异、渐变、分割、拼接等设计手法加以表现,彰显出陶艺符号的艺术价值与文化底蕴。

4结语

本研究结合老旧厂房在城市公园中如何活态更新的背景,以景观基因为视角探寻界首陶艺公园在景观设计中的活化路径,为具有地域特色的老旧厂房可持续发展提供了新的思路和方法,具有一定的理论和实践意义。

一方面,运用景观基因分析法分析界首陶艺公园显性景观基因、隐性景观基因特征,其中显性景观基因特征为:空间布局呈现单一,公共基础设施缺乏;窑厂旧址功能单一,功能利用主体不明;公园缺乏系统规划,景观资源不够多样;彩陶景观缺乏特征,文化内涵挖掘尚浅;公园地势较为平缓,水体循环目前不足。隐性景观基因特征为:彩陶历史呈现单一,交互设施较为缺乏;经典彩陶纹样缺少,教化意义不够凸显。

另一方面,针对当前界首陶艺公园的显性景观基因、隐性景观基因特征,提出了界首陶艺公园景观设计的应用路径,主要包括:丰富公园空间布局,增加公共基础设施;提升窑厂旧址功能,明确区域使用属性;系统规划公园建设,营造景观多样环境;深挖彩陶纹样特征,凸显地域文化符号;增设交互体验设施,文化教育寓教于乐。

以上两方面结论表明,目前界首陶艺公园在景观设计中依然面临部分困境,需要在景观基因视角下探索出一条新的活化路径,同时将进一步挖掘界首陶艺公园的显性景观基因与隐性景观景观基因,达到物质空间与人文空间可持续发展的目标。