新农科建设背景下树木学课程教学改革与实践

刘志红,王卫锋,李涛,解庆 (山西农业大学林学院,山西太谷 030800)

摘要: 为了打造具有高阶性、创新性、挑战度的全新专业课程,对“树木学”课程展开了教学改革,通过将发展前沿和优秀的网络资源等融入教学内容、录制教学视频、构建《山西农业大学校园树木增录图谱》、编制《北方常见落叶树种叶痕图鉴》等优化整合教学资源;丰富教学方法,引导学生直接从环境感知信息;注重过程性与结果性考核的有机结合,构建多元化课程考核评价体系;从中华传统文化、现代生态文明、科技进步、精神文明等方面,针对具体教学内容,梳理典型思政元素或案例,发挥课程的德育功能。教学改革促进了学生自主学习,提升了学生参与度,增强了识别能力和野外植物调查能力,促进了学生高阶能力的培养。

关键词: 树木学;教学改革;课程思政;叶痕;优秀树木文化

1 “树木学”教学中存在的问题

1.1 学生参与度较低,学生实地调查识别能力较弱

学生除了要掌握叶、花、果实和种子等器官的基本形态术语、树木各类群的形态特征以及植物的分类等级和分类系统等分类学知识,还应具备对树种特征进行专业性描述的能力,能使用植物志、树木志等检索工具鉴定树种,并独立开展森林资源调查的能力。学生主要参与课堂学习,较少参与其他课程学习活动,这也导致了学生实地调查识别能力较弱。

1.2 课程考核方式较单一

课程成绩包括期末考试成绩和实验成绩,分别占70%和30%;实验成绩包括实验课表现和实验报告完成情况,近期将物候期观测日志的完成加入课程成绩中,一定程度上增加了过程性考核的比重,但和多元化的课程考核评价体系仍存在差距。

1.3 课程思政元素的融合有待加强

高校学生正处于价值观形成的关键时期,发挥课程思政树德育人的功能非常重要。在不影响专业课程内容讲授的情况下,进一步从厚植爱国情怀、维护生态文明、服务乡村振兴、发扬优秀树木文化等方面挖掘思政元素是教学改革的重要内容。

2 “新农科”建设背景下“树木学”教学改革的思想基础和目标

“新农科”建设是我国高等农林院校改革与建设的重要举措,相对于传统农科而言,“新农科”具有新的内涵,其核心内容为强化创新,与传统学科交叉融合。因此应尤其注重学生全面发展、多学科交叉融合、专业教育与通识教育高度融合和侧重个人本位。在此建设背景下,开展“树木学”教学改革,打造具有高阶性和创新性、挑战度“两性——度”的全新专业课程具有重要意义。

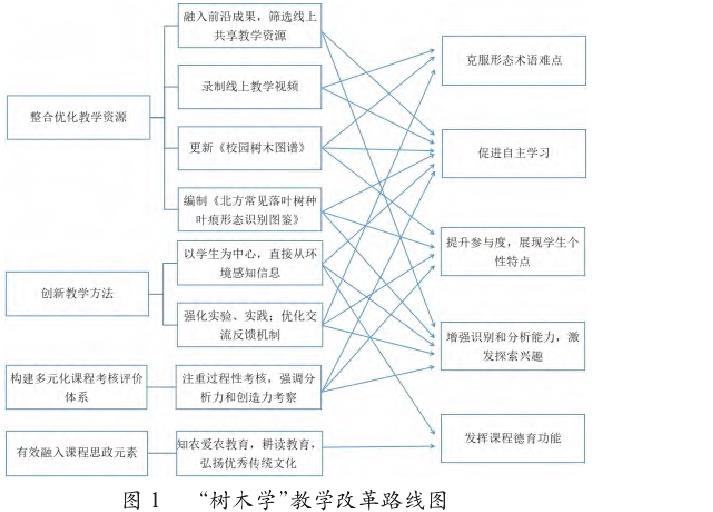

以人才培养目标为导向,整合教学资源,优化教学方法和交流反馈途径,强化实验实践,构建多元化课程考核评价体系,充分发挥课程的德育功能,从而促使学生自主学习,提升参与度,增强识别、分析能力,展现学生个性,激发探索兴趣。“树木学”教学改革按图1所示路线图进行。

3 “树木学”课程教学改革

3.1 优化整合教学资源

3.1.1 录制教学视频。 将一些重要的知识点录制成视频,如植物分类等级与被子植物的主要分类系统、树木的命名、植物检索表的编制与使用、树种分布区与树种的特有现象、裸子植物的主要特征等基础知识以及榆科、桑科、壳斗科、芍药科、猕猴桃科、蔷薇科、卫矛科、槭树科、漆树科、苦木科、忍冬科、紫葳科等代表性科属树种形态特征与识别。

3.1.2 构建《山西农业大学校园树木增录图谱》。 随着校园绿化美化工程建设的开展,树木种类也有所增加,及时更新校园树木图谱,为学生实验、实习提供更清晰、详实的参考资料。《山西农业大学校园树木图谱》(2015年编撰版)收录了50科,共227种树木。在此基础上,增录图谱收录校园内新增树木41种,归属13科21属,分别是:千头柏、叉子圆柏、二乔玉兰、飞黄玉兰、三叶木通、山梅花、重瓣溲疏、粉紫重瓣木槿、白花单瓣木槿、白花重瓣木槿、大花木槿、稠李、迎春櫻桃、欧洲甜樱桃、大叶早櫻、东京樱花、紫叶桃、帚桃、梅、太阳李、野山楂、日本海棠、海棠花、垂丝海棠、红丽海棠、美蔷薇、紫枝玫瑰、月季花天荷繁星 、单瓣月季花、朝鲜槐、北海道黄杨、扶芳藤、蓝叶忍冬、日本锦带花、白背枫、金园丁香、金叶白蜡树、狭叶梣、非洲凌霄、早园竹、箬竹。 为了更好地展现新增树种与相似树种的识别特征,对2015版已收录的部分树种进行了图片补录,如:对与二乔玉兰形态较相似,对在识别中容易混淆的玉兰、望春玉兰也进行了补拍,突出体现是否具萼状花被片这个形态特点;美国红梣是较常见的落叶乔木,与新增树种狭叶梣、金叶白蜡树的主要区别在于叶形态,因此对美国红梣的复叶和翅果进行了增录;再如,山梅花和太平花在花萼上的区别,日本海棠和贴梗海棠的花色和果实的差异等。《山西农业大学校园树木增录图谱》最终收录了118种树木,562幅图。

3.1.3 编制《北方常见落叶树种叶痕图鉴》。

叶痕的形态特征是识别树种的有效工具和手段。高清的叶痕图片直观地展示不同科属、物种间叶痕的形态差异,丰富树种识别的形态学依据。对于相似树种来说,叶痕特征作为验证的依据;对于落叶树种的冬季识别,在得不到叶、花、果实和种子等识别信息的情况下,叶痕所提供的信息就显得尤为突出。叶痕不仅能直观体现叶的排列顺序、叶痕形状、有无托叶等稳定的表观形态,也能展现维管束在叶中的微观解剖特点。全自动立体体式显微成像系统的出现,为留存叶痕的高清立体图像提供了必要条件。随着时间的推移,枝条上的叶痕在木栓形成层的分生作用下,逐渐被周皮取代,颜色发生些许变化,维管束痕相较于新形成时也逐渐模糊,2年生枝条上叶痕更易观察其形态特征,《北方常见落叶树种叶痕图鉴》采用2年生叶痕成像。

3.1.4 将发展前沿、成果、优秀的网络资源等融入教学。

充分利用中国知网、MOOC、智慧树等平台的线上资源,补充和扩展阅读资料。将相关研究结果与教学相结合,如:早春开花的杏、山杏、榆叶梅、重瓣榆叶梅、桃、紫叶桃、碧桃、紫叶碧桃、帚桃、稠李、李、紫叶李、太阳李、美人梅、紫叶矮樱、迎春櫻桃、山櫻花、东京樱花、日本晚樱、欧李、粉花重瓣麦李、毛樱桃、苹果、海棠花、花红、山荆子、西府海棠、垂丝海棠、绚丽海棠、红丽海棠、红宝石海棠、杜梨、河北梨、白梨、棣棠花、重瓣棣棠花、皱皮木瓜等37种蔷薇科树种花形相近,花期较难区分,通过对花器官的33项形态特征进行观测和主成分分析,得到10个主要特征性状:

- 小苞片形状、小苞片数量

- 雌蕊类型、花柱基部是否合生、子房类型

- 芽的类型、花梗长

- 萼片形状、雌蕊长、萼筒形状

这些性状在识别中具有重要作用。根据识别特征,编制了上述37个蔷薇科树种的平行检索表,帮助学生进一步理解蔷薇科树种的分类关系和识别特点,锻炼学生自主查阅检索表鉴别树种的能力,亦作为“检索表的编制与使用”这一章节的案例运用到了实际教学中。

3.2 丰富教学方法

借鉴 PBL教学法、尝试研讨式、探究式、参与式、Mind Map 辅助等多种教学方式。以学生为中心,引导学生直接从环境感知信息;激发学生主体意识,强化实验、实践。优化与学生进行知识交流和问题反馈的方式、途径。以腥臭卫矛的讲解为例,采用户外实物讲解——提出问题——寻找答案的顺序进行。 山西农业大学植物园内,有国内唯一1株人工引种栽培的腥臭卫矛,是山西农业大学名木。腥臭卫矛是迄今发现的唯一具刺激性气味的卫矛属植物,学名也体现了具腥臭味这个典型特征。

2013年,王良民老师在山西省黎城县和夏县发现了两个腥臭卫矛野生居群,咨询植物分类学专家马金双老师,据外部形态特征初步鉴定为石枣子,经进一步分析,确定为石枣子变种。上实验课时,刚好在腥臭卫矛开花期,授课教师会带领学生实地观察其形态特征,对生叶序、聚伞花序、花托变态而来的花盘等,以此深入理解卫矛科植物的典型特点,强化课堂知识的掌握。

腥臭味是腥臭卫矛的主要特点,且味道仅存在于开花期,味道来源于哪里?由此提出问题。引导学生合理推测、查阅文献等解答心中的疑问。接下来,和学生讨论研究方法和结果,通过对腥臭卫矛花序中不同发育时期的小花或小花苞,以及花盛开时花瓣、花盘两部位的挥发性成分进行比对,发现花绽开时花盘释放大量刺激性的苯乙腈,认为苯乙腈是腥臭卫矛腥臭味的主要来源。最后,鼓励同学们善于观察,勤于思考,敢于提出科学问题,并积极寻求解决途径。

3.3 构建多元化课程考核评价体系

优化课程考核方式,建立多元化的考核评价体系,注重过程性与结果性考核的有机结合,综合应用笔试、非标准化答案考试等多种形式。将考勤成绩、作业成绩、实验考核和期末考试成绩分别设定为占总成绩的5%、5% 30%、60%;观察报告是作业的重要形式,是“物候期观测日志”的优化版,学生自主选择观察树种,在课程持续期间,按时间顺序观察、拍照并用文字描述树种的形态变化。完成观察报告,能对观察树种的形态特征,尤其是识别特征有更深的认识,也可以练习野外调查时的拍照技能。

3.4 发挥课程的德育功能

将知农、爱农教育,融入课堂教学,引导学生学农知农、爱农为农;加强耕读教育;弘扬中国优秀传统文化,发挥课程思政树德育人功能。在不脱离课程专业性的前提下,从中华传统文化、现代生态文明、科技进步、精神文明等方面,针对具体教学章节,梳理典型思政元素或案例。如通过图片展示和师生交流,呈现我国7个地理区域的代表性树种和分布,使学生理解林业是国家生态文明建设的基础,强化学生对“绿水青山”直观感受。 在锦葵科代表树种木槿的教学设计中,将多个思政元素融合形成案例。主要思政元素包括:

- 通过谚语和诗词(如杨万里《田家乐》),体会木槿盛开时的美丽景色,提升审美能力。

- 通过木槿的食用价值,引出《救荒本草》《本草纲目》等古籍,增进对中国传统文化的认知。

- 通过木槿清晨开放、傍晚凋落的生物学特性,感受木槿的花语:温柔和坚持,感知往复循环、生生不息的自然规律。

- 通过木槿的上古传说,突出“知恩图报”的美德,强化仁义礼智信的行为规范,坚定文化自信,增强精神力量。

4 “树木学”教学改革成效

“树木学”课程培养目标定位是:学生较系统地掌握有关树木分类的基础知识、裸子植物和被子植物的主要类群及其代表树种,熟练使用树种识别的工具书,具备对树种形态特征的专业描述能力和野外鉴定树种的能力,最终能够开展森林资源调查,探索发现新问题,并能辨析、质疑和进行评价,较为准确地表达个人的专业见解。 通过教学改革,学生学习的参与度有所提升。除课堂学习外,中国知网、MOOC等学习平台,以及自制教学视频、校园树木图谱、叶痕图谱等资源得到了很好的利用。在校学生均自主完成了树种观察报告,并积极参与实验课程;对于学习中的疑问,通过课间、课后时间采用户外实物讲解——提出问题——寻找答案的顺序进行。面对面、微信、短信、电子邮箱等多种方式与授课教师交流,取得了一定的学习效果。

学生识别能力和野外植物调查能力增强。2024年6月,康养2101班在四川省洪雅县玉屏山开展综合实习,虽然大多数同学是首次接触南方树种,但根据所学知识,能初步识别树种,当见到亮叶崖豆藤的紫红色蝶形花冠,同学们异口同声说到:“这是豆科植物!”全班同学均能熟练利用中国植物智和花伴侣等APP软件辅助开展植物调查,成功鉴定了该区域常见树木50余种。

教学资源、教学方法、考核评价体系、思政教育是课程改革的重要内容,在人才培养中互相影响、相辅相成。在“新农科”建设背景下,以学生为中心,对“树木学”进行的教学改革,有效地调动了学生学习的兴趣和积极性,加强了学生的认知、分析能力和创新意识。