从清晖园园林理法看岭南古典园林人文精神体现

黎美伶(广东理工学院建设学院,广东肇庆526070)

摘要

从清晖园园林理法看岭南古典园林人文精神体现,以清晖园为例,深入探讨岭南古典园林的人文精神体现。清晖园作为岭南园林的杰出代表,其独特的园林理法充分展现了岭南地区的历史文化、自然环境和社会人文精神。通过对清晖园的布局、建筑、植物、园林理法等方面的分析,揭示其如何巧妙地融合了岭南的自然风貌和人文特色,以及如何在园林景观中传达出对人与自然和谐共生的追求。此外,还探讨了岭南古典园林对现代园林设计的启示,以及其在当代社会的文化价值。

关键词:清晖园;岭南古典园林;园林理法;人文精神;天人合一

文章目录

岭南古典园林是中国园林艺术中的一颗璀璨明珠,以其独特的园林理法和人文精神,展现了岭南地区深厚的历史底蕴和丰富的文化内涵。清晖园作为岭南古典园林的杰出代表,其精致的布局、优雅的建筑、丰富的植物和水景,都充分体现了岭南园林的人文精神。

在岭南地区,自然环境与人文精神的融合一直是园林设计的重要理念。清晖园巧妙地运用了自然元素,如山石、水体、植物等,与建筑、园路等人工元素相互映衬,形成了和谐统一的园林空间。这种“天人合一”的哲学思想在岭南古典园林中得到了充分体现,也是其人文精神的核心所在。在历史的长河中,岭南古典园林作为岭南文化的载体,传承了丰富的历史文化遗产[1]。

清晖园作为岭南四大名园之一,其历史可追溯至明清时期,历经数百年的沧桑,依然保持着原有的风貌和韵味。这不仅是一座园林艺术的宝库,也是一部活生生的历史长卷,见证了岭南地区的历史变迁和文化传承。岭南古典园林以其独特的园林理法和人文精神,为现代园林设计提供了宝贵的启示。通过对清晖园的深入剖析,挖掘其背后的人文精神和历史内涵,以期为现代园林设计提供有益的启示和借鉴。同时,通过弘扬岭南古典园林的人文精神,进一步传承和弘扬中华民族优秀的传统文化。

1 岭南古典园林人文精神

岭南古典园林作为岭南地区人们生活场景的载体,体现了其精神———淡泊政治,价值观念强,讲求经济实效,重视实际生活,善于吸收,勇于开拓。在其融合传统东方特色而形成的文化场所中,反映古人对理想生活与精神状态的追求。它以孔子为代表的儒家思想与以老庄为代表的道家思想为指导,塑造与培育古人的世界观、人生观和价值观。传统儒家文化与道教文化,以及道家文化也成为了中国古典园林文化中最核心的体现。

具体而言,园林的人文精神体现在文化传承、人与自然和谐共生、美学体验以及思考和感悟等方面[2]。

园林作为人类文明的载体,通过其设计、布局和植物配置等元素,传承了丰富的历史文化遗产。清晖园作为岭南古典园林的杰出代表,它不仅是一座园林,更是一种文化传承的载体。清晖园的设计和布局,反映了岭南地区的历史、文化、风俗和价值观。园中的建筑、雕塑和装饰都体现了岭南地区的特色,反映了当地人的审美和艺术风格。

园林强调人与自然的和谐共生,通过将自然元素引入城市,为人们提供亲近自然的机会。清晖园强调人与自然的和谐共生。岭南地区自然环境优美,气候湿润,为园林建设提供了得天独厚的条件。其充分利用自然元素,如水、石、植物等,营造出一种自然、和谐、优美的景观。

园林作为一种艺术形式,通过其美的设计,让人们获得愉悦的审美体验。清晖园的布局紧凑,通过巧妙地运用山水、植物、建筑等元素,创造出一种诗情画意的意境。其建筑艺术颇高,形式轻巧灵活,淡雅朴素[3]。

园林作为人类思考和感悟的场所,通过其设计和布局,激发人们的思考和感悟。园中的“状元文化”“抗日名将”“小平南巡”“改革开放”等元素,都是对历史的记录和呈现,让人们在欣赏园林的同时,也能感受到历史的厚重和时代的变化。

2 园林理法

园林理法是指园林设计和建设的原则和方法,是园林学的核心内容之一。园林理法包括了园林布局、空间组织、植物配置、园路设计等多个方面,是园林设计师在进行园林设计时必须遵循的基本原则和方法。

在园林理法中,布局是关键,空间组织是基础,植物配置是重点,园路设计是难点。园林布局要遵循统一、均衡、比例、韵律等基本原则,注重整体性和艺术性的统一。空间组织要根据地形、建筑、水体等元素进行合理布局,营造出多层次、变化丰富的空间效果。植物配置要注重植物的生长规律和生态习性,同时要考虑季节变化和景观效果,使植物与周围环境相协调。园路设计要满足功能需求,符合道路系统的规划,同时要考虑道路的美观性和景观效果。清晖园的布局以自然为主,充分利用自然地形和现有条件,因地制宜地进行规划。清晖园的水景运用非常巧妙。园内的水池、溪流、瀑布等水景形式多样,既满足了视觉上的美感,又起到了调节微气候的作用。清晖园的建筑与园林融合得非常好,建筑的形式、材料、色彩等方面都与园林的整体风格相协调。建筑与园林之间的过渡自然流畅,形成了有机整体[4]。

3 清晖园园林理法中岭南古典园林人文精神体现

3.1 清晖园历史变迁及文化传承

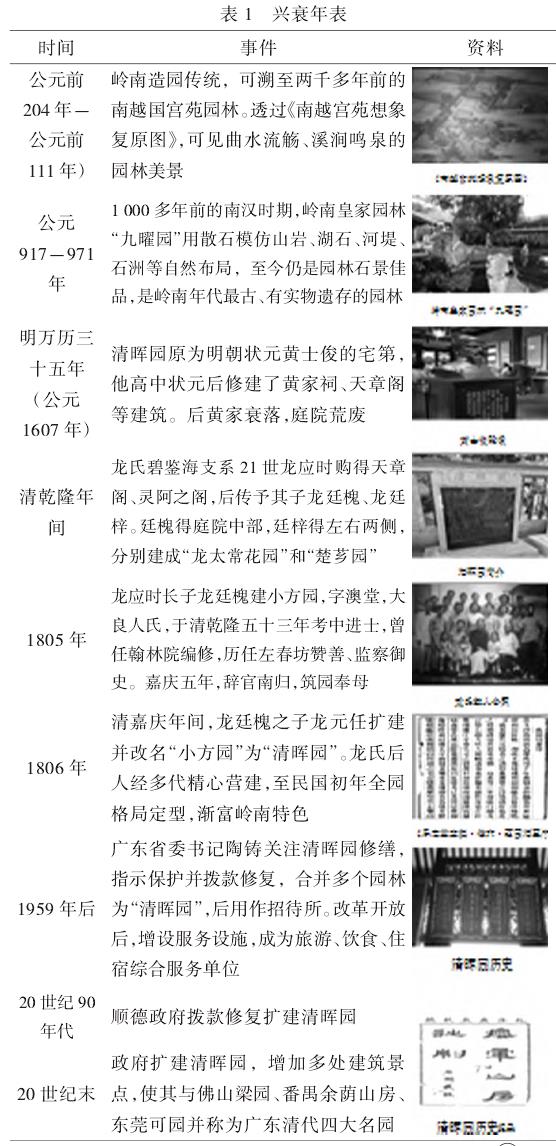

清晖园的历史变迁可谓是一部跨越时空的史诗,是家族兴衰、文化传承与自然美景的交织。清晖园的原址曾是明末状元黄士俊的府邸,建于公元1621年。黄士俊在明万历三十五年(1607年)高中状元,官至礼部尚书、大学士,他在大良华盖里聚麟坊建府邸,人称状元府,并在附近建造了花园,这就是清晖园的前身。黄士俊的府邸和花园设计精巧,充满了文人雅士的气息。然而,到了清乾隆年间,黄氏家道中落,府邸和花园也日渐荒废。幸运的是,这些建筑并未完全消失,而是被清代进士龙应时购得。此后,龙氏家族的龙廷槐、龙廷梓等人对黄氏故园进行了扩建和改造,逐渐形成了清晖园的规模和景象。龙廷槐在获得黄氏故园的中心部分后,进行了大规模的拓建,并请同榜进士、江苏书法家李兆洛题写了“清晖”的园名,意在表达筑园奉母、报答父母养育之恩的深意。清晖园历经五代龙氏后人,真正的扩建、加建和修缮从清嘉庆开始,历道光、咸丰、同治、光绪、宣统、民国近200年。历次扩建均采用了当时最顶尖的材料和技术,有的建筑材料甚至直接从欧洲进口,这显示了龙氏家族雄厚的财力和政治影响力。

随着历史的变迁,清晖园也经历了了不少波折。抗日战争期间,龙氏家人避居海外,庭院日趋残破。解放后,清晖园一度作为民居使用,年久失修,草木凋零。幸运的是,随着社会的发展和人们对文化遗产的重视,清晖园得到了保护和修复,重新焕发昔日的光彩。如今,清晖园已成为顺德的一处重要景点,吸引着无数游客前来参观。园内亭台楼阁、小桥流水、古树名花构成了一幅幅美丽的画卷。同时,清晖园也承载丰富的历史文化内涵,成为人们了解顺德历史和文化的重要窗口。

清晖园始建于明代,从最初的黄氏府第,到清代的进士龙应时购得和修葺,再到现代的政府接手保护,清晖园的历史发展与岭南地区的文化传承紧密相连。在清晖园的早期阶段,它是明末状元黄士俊的府第。黄士俊在晚年辞官后,在顺德城门外凤山脚下修建了黄家祠、天章阁和灵阿之阁,成为了清晖园的前身。这一时期的清晖园,不仅代表了黄氏家族的地位和荣耀,更承载了明代岭南文化的精髓。黄士俊作为广东科举史上的最高官位状元,他的学识和修养对清晖园的文化气息产生了深远影响。到了清代,随着黄氏家道的衰落,清晖园逐渐荒废。然而,这个过程也为清晖园带来了新的转机。进士龙应时购得废址后,对其进行了修缮和扩建。他特别注重在旧建筑上重修扩建花园,这一举措不仅保留了清晖园原有的建筑风格和文化底蕴,更在原有基础上注入了新的文化元素。在近代,清晖园经历了抗日战争期间的破坏以及后来的保护和修缮。虽然历经沧桑,但清晖园依然保持了其独特的园林风格和文化内涵。

3.2 清晖园园林活动中体现人与自然和谐共生

清晖园在每年的特定时间会举办一系列的园林活动,这些活动旨在让游客更深入地了解和体验清晖园的园林文化。通过举办多个主题的精品展览,如《红色热土不朽丰碑———中国共产党领导广东新民主主义革命历史专题展》《笔精墨妙一时两玉———无事楼藏罗惇曧、罗惇·书画精品展》等,这些活动旨在让游客亲身体验清晖园的文化魅力,更加深入地了解清晖园的历史和文化。通过邀请文化学者举办讲座,解读园林文化。

3.3 清晖园中的美学体验

3.3.1 清晖园园林布局。

清晖园的园林布局可谓匠心独运,精妙绝伦。它展现了中国传统园林艺术的精髓,同时也融入了岭南地区的特色。清晖园的整体布局遵循大园包小园的原则。园区大致分为三大块:由原正门进入的东南角区、中部的旧园区,以及西北部近年兴建的新园区。尽管这些区域在物理空间上有所分隔,但游廊、甬道以及各式小门巧妙地将它们相互连接,使之融为一体,构成了一个和谐统一的整体。旧园区是清晖园的核心部分,其西部以方池为中心,池水清澈,映照着周围的建筑和植物,构成了一幅美丽的画面。中部偏北的船厅是园中的精华所在,仿照珠江画舫“紫洞艇”而建,既有江南水乡的韵味,又融入了岭南建筑的特色。南部的竹苑、小蓬瀛、笔生花馆等则组成了另一个庭院,形成了园中有园的格局。

整个清晖园的布局前疏后密,前低后高,但疏而不空,密而不塞,给人一种既开阔又紧凑的感觉。建筑造型轻巧灵活,开敞通透,与周围的自然环境和谐共生。此外,清晖园的园林空间组合也是其独特之处。通过各种小空间来衬托突出庭院中的水庭大空间,造园重点围绕水亭。园内植物种类繁多,有200多种,其中不乏百年古树和中外名木,它们与建筑、水系、山石等相互映衬,共同构成了清晖园独特的园林景观。

清晖园的园林布局充分体现了中国传统园林艺术的精髓和岭南地区的特色,是中国园林艺术的瑰宝之一。无论是从整体布局还是细节处理上,都展现了设计师的巧妙构思和深厚造诣[5]。

清晖园内的建筑风格以岭南风格为主,灰塑、陶艺、木雕等工艺品的应用,体现了岭南文化的独特韵味。澄漪亭、船厅等建筑形式,更是巧妙地将中式与西式艺术相融合,给人以美的享受。其园林设计充满了自然之美。池塘、假山、绿植等元素,共同营造出一种宁静、和谐的氛围。漫步园中,仿佛置身于一个诗意的世界,让人感受到自然与人文的完美结合。园内的装饰和陈列也充满了艺术之美。从精美的木雕、陶艺,到细腻的绘画、书法,每一件作品都体现了高超的艺术水准,为游客提供了丰富的视觉享受。

3.3.2 澄漪亭美学特点。

澄漪亭以精简为主,没有过多的装饰和冗余的元素,显得简约而雅致。这种设计风格使得澄漪亭与周围的环境融为一体,营造出一种淡泊、宁静的氛围。充分体现了江南建筑风格的特点,如细腻的雕刻、精美的窗格和檐角高翘等。这些元素使得澄漪亭在保留传统特色的同时,也具有独特的地方色彩。其巧妙地利用借景手法,将周围的湖光山色引入亭中,增强了景观的层次感和深度。游客在此可以欣赏到不同角度的美景,感受到自然与人文的和谐统一[6]。亭子与周围环境的比例关系恰到好处。亭子中的木雕、石雕等工艺品也经过精心设计,使得整个空间显得既不拥挤也不空旷。在光影效果上也有独特的魅力。通过合理的采光和布局,亭子在不同的时间和季节里都会呈现出不同的光影效果,给游客带来丰富的视觉体验[7]。

3.3.3 船厅美学特点。

船厅的造型仿照昔日珠江河上的“紫洞艇”而建,兼具昔日珠江紫洞艇与江苏无锡寄畅园名舫的特色,显得别具一格。船厅外观为双层船式砖楼,上下迂回的楼道,犹如登船的跳板,给人以丰富的视觉享受。船厅各处饰以翠竹、芭蕉、蜗牛、波纹等雕刻,工艺精美,形态逼真。这些雕刻不仅增加了船厅的艺术美感,也反映了雕刻师傅的高超技艺。船厅是清晖园的主体建筑,位于全园的中心位置。它与惜阴书屋、南楼和真砚斋等建筑用曲廊衔接,古树穿插其中,使建筑空间既有联系又有分隔,形成了一个完整的园林布局。船厅前有2口池塘,似将楼船浮在水中。船尾有丫环楼,船头栽有一株沙柳,柳边有一紫藤。这些景物与船厅相互呼应,形成了一幅完整的画面,使游客能够充分感受到园林的美景[8]。其作为清晖园的精华所在,是清晖园文化内涵的集中体现。它不仅是一座建筑,更是一种文化的载体。在这里,游客可以感受到岭南文化的独特韵味和清晖园深厚的历史文化底蕴[9]。

3.3.4 状元堂美学特点。

状元堂采用传统的皇家宫殿式风格,具有典型的明代建筑特色。主体建筑中心设有大殿,周围是由4座小殿和天井组成的庭院,显得典雅庄重。其建筑装饰非常精美,大殿及小殿的木雕、石雕以及彩绘都展示了中国传统建筑艺术之精髓。这些装饰不仅美化了建筑,也增添了建筑的历史感和文化底蕴。布局非常紧凑,建筑物形式轻巧灵活,庭园空间主次分明,结构清晰。这种布局方式使得整个园子显得既不拥挤也不空旷,恰到好处的美感油然而生。其巧妙地利用借景手法,将周围的景色引入园中,增强了景观的层次感和深度。例如,天井的设计不仅起到了照明和通风的作用,还通过廊柱的雕刻将外部的美景引入室内。其作为文化场所,融入了大量的传统文化元素[10]。

3.4 清晖园人文精神

清晖园是顺德“南岭壮县”的历史见证,园内的建筑和装饰都体现了岭南文化的独特韵味。从状元文化、抗日名将到小平南巡、改革开放,这里浓缩了顺德乃至岭南地区的历史变迁,展现了深厚的历史文化底蕴。不仅保留了传统的建筑风格和园林艺术,也融入了现代的审美和设计理念。这种交融使得游客在欣赏古园林美景的同时,也能感受到现代的审美情趣[11]。清晖园的园林活动充分体现了人文关怀,无论是面向儿童的科普教育,还是面向成人的文化讲座,这些活动都旨在提高游客的文化素养,增强他们对于自然和环境的保护意识。在传承传统文化的同时,也不断地进行创新[12]。

3.5 清晖园人文精神的思考和感悟

清晖园的建造充分考虑了人与自然的和谐共生,园内的布局、植物、水景等都与自然环境相得益彰。其作为岭南四大名园之一,不仅继承了中国传统园林的精髓,还在此基础上进行了创新和发展[13]。园内的建筑、雕刻、诗词等都反映了中国传统文化的深厚底蕴,同时也展现了岭南文化的独特魅力。园中的建筑、文物以及家族故事都反映了家族文化的凝聚与传承。园主对于美好事物的追求和对于生活的热爱值得学习和借鉴。

4 结语

在清晖园这一历史悠久的岭南古典园林中,可以清晰地看到岭南园林人文精神的深刻体现。清晖园的园林理法,无论是从布局、建筑、植物到细节处理,都充满了对自然与人文的尊重和融合。园中的每一处景致,都体现了园主人对生活的热爱和对美的追求。岭南古典园林的人文精神,强调的是人与自然、人与社会的和谐共生。园中的山水、建筑、植物等元素,都被巧妙地融合在一起,形成了一个有机的整体。这种整体性不仅体现在园内的各个元素之间,更体现在园与周围环境的相互关系中。清晖园以其独特的园林理法,展现了岭南文化的深厚底蕴和人文精神的独特魅力。同时,清晖园的历史变迁也提供了一个观察岭南园林发展的窗口。从明末的黄氏府第,到清代进士龙应时的修葺扩建,再到近现代的多次改建和扩建,清晖园始终保持其独特的园林风格和人文精神。这种风格的保持,不仅体现了园主人对园林艺术的执着追求,更体现了岭南文化的一种传承和发展[15]。