黄河流域治理样本:翼城浍河四态融合景观风貌规划策略

马莹莹(中创敦朴工程咨询有限公司重庆分公司,重庆渝北400000)

摘要

四态融合理念下的县域景观风貌规划策略探析——以翼城县浍河流域研究区为例,县域尺度景观风貌规划作为国土空间规划体系中的环节,对于提升城乡环境品质、建设美丽国土具有重要意义。以翼城县浍河流域为例,将县域风貌整治分解为环境生态、产业业态、空间形态、历史文态4个要素,以层层递进式的建设思路为指导,基于“四态”融合理念,尝试提出针对性的规划策略,旨在为其他县域景观风貌规划提供参考。

关键词:四态融合;县域景观风貌;规划策略;翼城县;浍河流域

文章目录

近年来,我国黄河流域保护治理迎来了新的发展契机,为全面落实黄河流域生态保护和高质量发展战略,“全方位、一体化”推进汾河流域生态保护与修复治理,山西省人民政府印发了“一泓清水入黄河”工程方案。翼城县政府为全力支持、高质高效推进“一泓清水入黄河”项目,以生态文明建设理念为指导,对浍河进行综合治理,同时,全面改善“人水城”关系,为实现城乡人居环境高质量建设提供坚实的支撑。在这一背景下,浍河流域县域尺度的景观风貌规划,对于资源保护利用、乡村产业振兴、人居空间品质提升、城市特色文脉传承均具有实质性的引领作用。

景观风貌是对地域形象的高度概括,根据目前已有研究对风貌及相关概念的解释,更多的是将其拆分为“风”和“貌”2个部分,包含物质形态和精神文化的相关要素[1]。“风”指隐形的非物质形态相关的精神和文化属性,是“貌”的灵魂;“貌”指显性的物质形态相关的具象城市面貌,是“风”的载体[2]。县域景观风貌是指基于感知与意识的历史文化和社会生活的环境特征,包含生态、形态、业态和文态4个维度的内容。本研究以翼城县浍河流域研究区风貌规划为例,探索“四态”融合理念在县域景观风貌规划中的实践应用,以期为类似项目提供参考。

1 “四态”融合理念

1.1 “四态”融合理念的内涵

“四态”融合包含生态、业态、形态、文态四大核心建设要素,囊括从物质层面到非物质层面的重要属性,四大要素相辅相成,形成一个可持续发展的有机整体[3]。实现“四态”融合是形成特色景观风貌规划成果的重要途径,通过分析四大要素,提出有效规划策略,有利于系统性整治和完善建设中的各类问题,最终提高整体规划效能[4]。

1.2 “四态”融合理念对县域景观风貌规划的指导意义

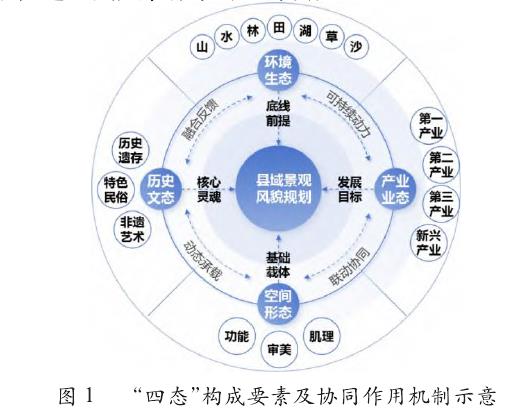

县域景观风貌规划是对各类资源要素的综合,提取环境生态、空间形态、产业业态和历史文态作为县域景观风貌规划的要素(见图1)。其中,环境生态是底线和前提,强调对自然生态的维护与保护;产业业态是发展目标,承载各类产业与服务功能;空间形态作为基础载体,包含宏观到微观尺度的空间构成;历史文态是核心和灵魂,代表文化层面的精神需求[3]。因此,梳理研究区域四大要素,可以准确地判定县城风貌的特色属性,基于“四态”融合理念,提出层层递进式的规划策略,有助于促进县城健康有序的可持续发展[5]。

2 县域景观风貌规划策略探究

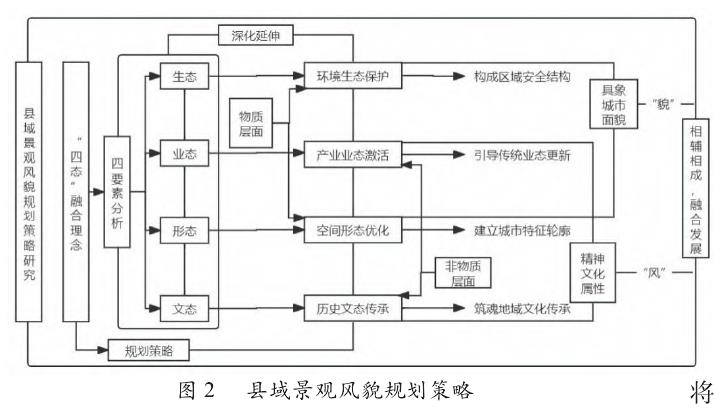

基于“四态”融合理念,县域景观风貌规划策略可概括为环境生态保护、产业业态激活、空间形态优化、历史文态传承4个方面(见图2)。

2.1 环境生态保护,构成区域安全结构

环境生态与城市发展呈互为制约的耦合关系,由于缺乏管理和规划,水生态环境问题往往是流域环境生态中最突出的问题。河流作为重要的自然生态资源,对其进行治理保护应置于县域景观风貌规划的首要位置。通过生态修复,合理制定全域生态基础设施空间规划方案,结合污染防治、提升绿量等一系列措施,构建以生态系统保护为前提的区域生态安全结构[6]。

2.2 产业业态激活,引导传统业态更新

产业业态是县域发展的核心动力。县域现状产业往往存在档次较低、类别单一、特色缺乏等问题。因此,县域景观风貌规划应以规模农业发展为基础,将传统业态迭代更新,采用“复合式”产业发展理念,植入新兴创意产业,打造“农业+”“功能+”“生态+”等特色产业链,推进一二三产融合发展[7]。

2.3 空间形态优化,建立城市特征轮廓

优美的空间形态是景观风貌整治规划成果的最终体现形式与重要评价要素。以“四态”融合理念为引领,在县域空间形态的塑造中,应结合生态、业态和文态分析,准确定位景观风貌类型,保护原有空间肌理,按照突出地域特色的建设思路优化总体格局,构建特色节点[5]。

2.4 历史文态传承,筑魂地域文化传承

历史文态是县城景观风貌规划最独特的宝贵资源,有效利用和挖掘当地历史文化和民俗传统等非物质文化遗产,可以更好地盘活地域文脉,激活地域文化活力。通过构建文化载体,策划特色文化活动,可进一步形成和优化城市特色文化空间结构,助力当地文化发扬与传承[8]。

3 翼城县浍河流域景观风貌规划实践

3.1 研究区概述

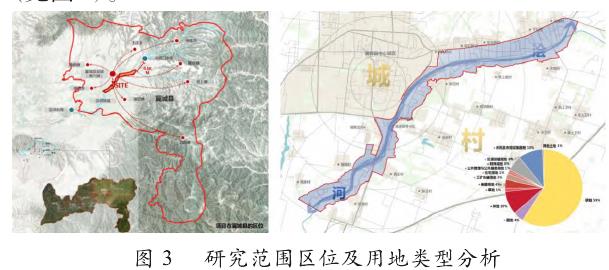

翼城县位于山西省南部,浍河是县域内重要的自然资源,自东北向西南横贯翼城全县。研究区域位于城村重要过渡区,是城乡融合重要转换纽带,叠合三调数据和现状基础数据,最终划定区域范围$6.62km^2$。分析现状用地,涵盖12种类型,以耕地为主,农用地占75%(见图3)。

3.2 “四态”要素分析

3.2.1 环境生态要素

研究区囊括“山水林田塘滩”全域生态格局,其中,浍河河道主脉全长$10.5km$,平均宽$50~80m$,水源主要来自上游小河口水库,并连接翟家桥河、范村河等支流,接收现状污水处理厂尾水排放,河道水流量较小,存在季节性断流;田园资源丰富,农田为主要基底,山林交替更迭,山地和丘陵主要分布在南侧区域。

3.2.2 产业业态要素

研究区业态以传统农业为主,翼城县享有“全国商品粮基地县”“全省瘦肉型商品猪基地县”“奶牛优势产区县”等称号,同时,也被命名为“中国翅果油树之乡”“国家级水果出口示范区”。此外,翼城苹果、翼城小米等农特产品蜚声国内。

3.2.3 空间形态要素

研究区外部交通包括$G241$国道、$S331$省道、南环路3条道路,内部交通由$G241$国道、翼张线、东槐线“三线”跨河道组成,同时拥有8座桥体连接两岸交通。此外,场地内田埂路交错,河道两岸堤顶路尚未连通。在保证永久基本农田不被占用的前提下,可建设区域呈分散式、碎片化分布,主要包括商服用地、局部林草园地等。

3.2.4 历史文态要素

翼城历史悠久,3000多年前周成王剪桐封弟,唐叔虞建都于翼城滦池河畔的故城村,在近700年的晋国历史中,翼城作为其政治、经济和文化活动中心长达450余年,翼城也因此获得了“唐尧故地、晋国源头”的美誉。现如今,翼城县境内现存1000余处文物古迹,自然遗产数量众多,还有无数非遗文化艺术传承至今。为此,翼城被文化部命名为“中国民间文化艺术之乡”。

3.3 翼城县浍河流域景观风貌规划策略

将“四态”要素协同耦合,构建“一带一环三段四区多点”空间结构体系,同时,植入“农业+”“功能+”“生态+”“文化+”等特色业态,打造从功能单一的河道零散空间到高品质示范性的生态工程。

3.3.1 环境生态层面:浍水润城,确保水域生态与保育

充分修复与发挥浍河资源,提出“防洪、净水、美滩”优化策略。

(1)通过完善缺失堤防,保证堤岸防洪全线贯通。结合堰坝设置,增设排洪设施,保证河滩亲水空间安全,降低后期维护成本。对全段硬质岸墙进行生态化改造,恢复生态缓坡护岸。

(2)通过开展河槽清淤疏浚工作,降低内源污染,改善水体水质,恢复橡胶坝蓄水能力,提升河道自净能力,增设跌水堰与蓄水闸坝,营造多种水域模式。同时,结合净水及亲水功能需求,全线设置溪流段、溪流跌水段、蓄水湿地3类分段,打造多样水域景观模式。

(3)统筹规划全线滩槽、硬质堤防,形成河槽绿化区、滩面绿化区、堤岸绿化区3类河道绿化景观。

3.3.2 产业业态层面:林田护城,联动农业生产与观光

发挥农业主体地位,辅以林业发展、生产科研、文旅观光等新兴业态。首先,针对现状农田肌理,“化零为整”,系统梳理,规划高标准农田区。同时,以政策引导推广轮作、间作模式,形成三季各具特色的风貌种植景观。其次,以现状林业特色资源为依托,打造观赏林、经济林、涵养林3类特色背景林风貌。最后,增设新田园主义示范基地,进行农耕文化艺展及科普教育实践,规划耕读研学基地、户外农场、果蔬园、试验田、休闲设施、灌溉示范区、特定栖息地植物等。以田园式、低密度环境吸引本地及外地文创、科创、农创企业的新农人,为其提供科研科教、交流共享的空间环境。

3.3.3 空间形态层面:碧道连城,丰富人城生活与游憩

从三道贯通、场景塑造、设施完善角度优化空间形态。一方面,修建堤顶碧道,连接城市路网,构成城市主要休闲体系骨架;修复田埂步道,完善游憩交通,便捷村镇居民生产生活,形成村域散步微循环;构建河滩漫道,利用河滩空间塑造河间游憩道路及下河步道,提升河滩亲水步道的可达性和使用率,营造河间漫步新体验。另一方面,结合场地拆改区域及下游段商服用地,打造4处“功能+”的服务区;以当地建筑风貌为样本,融合田园林地特征,打造“生态+”的驿站服务建筑。策划多样农文旅活动,形成特色主题节点,全面激发场地活力,提升吸引力和影响力。

3.3.4 历史文态层面:文旅兴城,激活文化探寻与传承

联动周边及县域资源,集中展现唐晋文化。一是充分运用唐晋历史典故、人物事件等经典内容,构建中心城区“文化+、公园+”体系,以浍河文化风貌区、文化公园作为精神文明建设的宣传载体,融入、展现翼城文化。二是结合场地特征,融合唐晋故事、唐晋风华、唐晋生活三大层面内容,从建筑风貌打造、翼城场景演绎、村落遗址解构等方面构建亮点文化街区,凝练提取符号、文字、形态、图案等多类文化元素,融入地面铺装、雕塑小品等设计中,丰富文化细节表达,营造精致的历史场景氛围。③融入非遗活动、地方美食、特色手工品、农产品等,打造翼城文化业态。

4 结语

县城是我国城镇体系的重要组成部分,是城乡融合发展的关键支撑,县域尺度的景观风貌规划对于体现城市内在涵养、促进新型城镇化建设具有重要意义[9]。本研究通过解读“四态”融合理念内涵,梳理其与县域景观风貌规划的协同机制,提出基于“四态”融合理念的县域景观风貌规划策略,并结合翼城县研究区,验证“四态”融合理念应用于县域景观风貌规划策略的实践性,得出如下结论。

(1)县域景观风貌规划不再是传统单一层面的规划设计,而是多维度、多角度、整体性的构成元素融合。“四态”融合理念中涉及生态、业态、形态、文态4个要素,相辅相成,为县域景观风貌规划提供了多方位、多角度的建设思路[10]。

(2)基于“四态”融合理念提出的规划策略规划统筹全局,以精细体现品质、以创新引领城市风景,具有更强的实践性。

(3)通过解读“四态”融合理念内涵,其内容惠及社会各个层面,未来必将构成以政府先行,拉动市场各类主体跟进介入,最终形成政府、社会企业、村镇单位、村民个人合力参与的良性局面。