常州梅林村聚落双修视角下的传统村落空间更新策略

刘欣雨1,刘苏文1,2*(1常州大学美术与设计学院,江苏常州213163;2澳门城市大学创新设计学院,澳门999078)

摘要

聚落双修视角下的传统村落空间更新策略———以常州市梅林村为例,在城镇化快速发展进程中,传统村落面临着一系列人居环境危机。以江苏省常州市梅林村为实践案例,识别村落景观基因中的功能分布、传统空间、生态环境、新旧风貌和文化基因中的物质文化、社群文化、精神文化的具体特征和现实困境,从物质、生态、人文、产业4个方面修补村落物质要素、修复非物质要素,进而提升村庄发展活力,旨在为现阶段传统村落的空间更新与保护利用提供思考。

关键词:聚落双修;传统村落;空间更新;景观修补;文化修复;梅林村

文章目录

传统村落是指历史悠久、拥有丰富传统资源,在历史、文化、科学、艺术、社会方面具有重要价值,应给予保护的村落[1],其不仅代表了我国农业文明的核心部分,也是我国历史文化遗产的主要保护目标。随着城市化步伐的不断加速,传统村落逐渐变得萧条,因此,促进传统村落转型发展显得尤为紧迫。

在学术领域,关于传统村落保护与利用的研究较多,这些研究不仅聚焦于物质层面的保护与更新策略,深入探讨了村落建筑结构的维护与更新方法,而且从文化层面剖析了村落的历史文化脉络与空间布局的关系,以及文化遗产保护建筑与公共空间之间的互动。李伯华等[2]率先提出“聚落双修”理念,并融入传统村落规划与建设中,运用景观基因技术,寻求在“生态、生活、生产”三者之间达到最佳平衡的空间设计方案。张杰等[3]将“双修”理念应用于历史文化名村研究中,通过“名村双修”实践,解决村落在文化自信与经济发展中面临的挑战,为促进传统村落可持续发展提供新的思路与方向。

本研究基于“双修”理念,从景观修补和文化修复角度出发,对传统村落的物质和非物质文化进行了深入分析和活化改造,使其在保持原有特色的同时,还能重焕生机。

1 相关概念的内涵

“城市双修”概念内涵

“城市双修”,是为解决当前城市土地利用和生态问题提出的整改方式,其目的在于通过对城市自身及生态环境进行同步整改,有效解决当前城市中存在的一些突出问题,从而改善城市环境质量,提高城市治理水平和市民生活质量。其核心理念聚焦于“城市修补与生态修复”,旨在通过生态修复,整治受损的城市自然生态系统,从而重塑城市生态的优质属性。同时,运用“更新织补”理念,修补城市基础设施、空间布局以及景观特征,以提高城市的特色与活力[4]。

“聚落双修”概念内涵

“聚落双修”理念是基于“城市双修”理念提出,用来拓展传统村落发展思路,解决聚落中重要类型之一的传统村落面临的问题。郑传乔等[5]在传统村落更新改造中运用“城市双修”理念,为村落发展注入了新动力。李伯华等[7]提出传统村落“双修”理论,根基来自理查德·道金斯在《TheselfishGene》中提出的“mene”概念。刘沛林[6]详细解释了景观基因理论,通过“基因分析法”,深入识别了村落景观的布局、形态、居民、建筑、环境与文化标识等要素,并将景观基因划分为文化基因、建筑基因、环境基因和布局基因等类别[7]。

总结相关学者的研究,将“聚落双修”阐释为文化基因修复致力于深入挖掘和全面理解村落传统文化的核心价值,其目的在于通过系统的继承与发扬,重塑村域文化的自信心和影响力。而“景观基因修补”聚焦于村落空间、建筑及整体布局的优化与完善,涉及对村落中受损自然景观的修复与重塑,以增强生态系统功能,改善居住空间环境。此外,还涉及修复受损的建筑和设施,维持其原始外观,同时,调整建筑功能,以提升村庄的独特性和活跃性。

2 研究区域概况及现状

2.1 研究区概况

梅林村位于常州市新北区西夏墅镇东部,与安家镇西部交界(见图1),最初称为梅村,现由丁村、戎家、戴家村和孔家村合并而成,该村最早记载见于明朝万历三十三年《武进县志》卷一中。梅林村总面积$9.17\text{km}^2$,下辖35个自然村,共60个村民小组,总人口7800人[8]。目前,梅林村的草坪产业已经形成了产销“一条龙”发展模式,成为梅林村发展致富的主导产业,年销售收入达6000万元,占全村农业总产值的$84.5\%$;草坪人均纯收入为1.2万余元,占全村人均纯收入的$77.1\%$。

2.2 梅林村环境空间现状

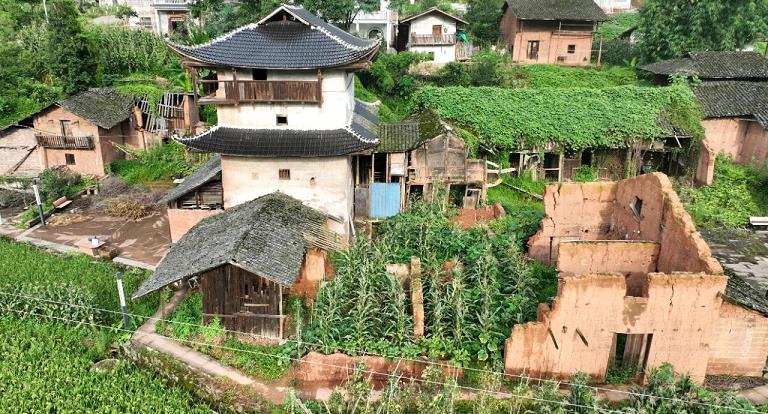

2.2.1 乡村建筑与古建筑群。梅林村建筑以青砖和黛瓦为主要材料,在此基础上,修缮和优化原有结构,保留传统建筑的独特韵味。村庄内新老建筑共存,展现了乡村的历史沿革,原始的乡土建筑,如梅村古戏楼和数处旧式民居得到了特别保护。节庆时,人们在戏楼欣赏民乐、在旧居门头张贴春联,这种新旧对比展示了村庄的发展历程。

东林寺初建于南宋时期,该地龟背式地貌非常适合修建寺庙,以稳定梅林村的水土,最初被命名为“东林莲社”,后更名为“真武庙”。这座寺庙的正南方矗立着一座历史悠久的古戏楼,始建于宋代,作为真武庙的重要附属建筑,承载着丰富的历史文化价值。明代中叶以后,由于政治动荡、经济凋敝,这里成为商业繁华之地[9]。在历史的战争与混乱之中,它曾遭受损坏,但于1688年得以复建,2003年,“梅村戏楼“被评为常州市文物保护单位,2006年,“常州戏楼群”被列入江苏省第六批省级文物保护单位。

景泰年代,孔子后裔六十一代孔宏镗将孔庙迁移至梅林,并着手建立宗祠,用作每年举办祭祀活动和传播礼法思想的场所。孔氏家族的第63代担任武进县知县,使孔庙的建筑群逐步走向完善,孔庙由主殿、大成殿、圣裳殿、七十二贤人殿以及一些附属建筑组成。梅林孔庙最鼎盛的时候拥有超过$13.33\text{hm}^2$的土地,儒学文化更是空前昌盛,院内装饰有大花台、石狮、盘龙,正殿供奉孔子石像。

据《武阳合志》记载,梅林龙王庙建于明朝嘉靖年间,于1708年进行修复,中间立着一座泥铸玉玺的龙王,东面立着一座火神殿,西面立着一座木雕龙王神像,数百年以来香火旺盛,周围的百姓世代风调雨顺。2.2.2 公共空间。梅林村开设手工艺文化体验馆,以长巷里水街于20世纪50年代修建的老旧房屋为载体,经过局部整修和提升,将其改建为展示地方特色工艺的体验馆。在展示馆内,设置了教学和生产体验,体验过程结合自然生态、村域传统文化、手工艺等相关内容,同时,利用孔庙和集体住宅改建了新的村民公共活动中心。

2.2.3 道路景观。现阶段,梅林村道路经过整改,修复了道路设施,规划了主要交通干道,同时,道路铺上了柏油,方便了来往的车辆和村民通行。另外,恢复了村落蜿蜒的小径,并在路旁栽种了当地植物,并以本地石材为材料,设计休闲座椅、景观小品,或用废弃的砖头砌墙,或用当地特有的陶瓷、瓷器等材料打造天然的观赏花坛。

2.2.4 河道景观。在保留梅林村自然河道的基础上进行水系疏导,沿岸河道多保持自然水岸状态,植被丰富多样,但存在不合理之处。河上建有多座石桥连接两岸,堤岸保留了原有的石板延伸平台,用于村民日常在水边清洗。

2.2.5 植物景观。梅林村有一片茂密的梅园,以“梅花”命名。“梅林芳草地”是梅林村自然景观规划的总体定位[10],梅树是一种具有地方特色的乡土树种,在长期的精心培育下,已逐步发展成为一种富有地方特色的景观,如“梅景夕照”“梅花三弄”等。梅林村位置偏远,远离商业中心,无工业污染,环境优美、绿树成荫,村民延续传统耕种方式,草坪与有机稻米产业兴盛。

2.3 梅林村环境空间现存问题梳理

2.3.1 “空心化”现象严重。在现代化进程中,外来文化大量流入,冲击了传统村庄的家谱体系,导致农村人口流动的增加。近年来,由于传统农业生产劳动强度大、收益低,越来越多的村民选择进城谋生,使得村落人口急剧减少,留守人口主要是老年人和儿童,村落老龄化和“空心化”问题凸显,村落活力和生机逐渐减弱。

2.3.2 公共空间缺乏标志景观节点。梅林村室外公共空间仅布置健身设施,缺乏儿童娱乐器械、休闲座椅和其他户外活动区域等多功能配套设施,使得公共空间活动形式较为枯燥,缺乏吸引力。此外,公共空间景观营造方式较为单一,缺乏深厚的文化底蕴和能够凸显村庄特点的标志性节点,不利于提升村落的景观风貌和增强村民的归属感。

2.3.3 传统空间功能单一,使用率低。梅林村核心历史建筑都经过了修复,但大多是进行加固和修缮外立面。目前,龙王庙作为寺庙,大门前设有香炉,供节庆日祈愿求福;位于东林寺正南方的古戏楼,用于举办庙会活动;原有的孔庙已改造成村民活动中心。总之,对于传统建筑,存在保护大于利用、功能单一、利用率低、缺乏开放性等问题,特别是孔庙的功能发生改变,虽融入了村民日常生活,却背离了其历史意义。所以,应在尊重历史文化的基础上,将建筑融入村民的日常生活,提升其可利用性,让其重新焕发生机。

2.3.4 村域文化衰落,传承方式欠佳。随着现代化进程的不断推进,一些古街巷虽然实施了铺地还原、建筑修缮等工程,但依然缺少活力,客流稀少。尽管恢复了梅林庙会这一村落节庆活动,但由于内容缺乏创新,吸引力欠佳,导致影响力相对较弱;具有梅林特色的草坪,由于缺少传播载体,没有得到充分的继承和发扬,还需进一步挖掘其中的文化内涵。

3 “聚落双修”视角下的梅林村更新策略

基于梅林村空间环境现存的问题和“聚落双修”理念,围绕村民的现实需求,从景观修补、文化修复两大维度提出相应的保护策略(见图2)。

3.1 景观基因修补

3.1.1 修补空间格局与功能分布。首先,在村落现有布局基础上,整合古街道、传统住宅、文保建筑及田园地景等资源,细致划分功能分区,包括民俗文化商业体验区、历史古建筑游览观光区、孔子文化传承展示区、乡愁田园风情观光区,以及提供亲近自然体验的草坪休闲区[11]。其次,整理主要街道、广场、庭院及绿化节点,梳理“街巷院落”4个层次结构,从而提升梅林村格局的整体性。然后在梅林村现有的空地上,通过运用景墙、地雕、特色小品等形式建立标志性节点,宣传梅林村的历史传说与名人故事。最后,打造草坪文化、儒家文化主题的标志性景观,以展现梅林村的历史文化特色,提升人文景观效果。

3.1.2 修补生态环境。首先,改造河塘与滨水休闲景观。改造河塘景观空间的重点是改善其水质以及人与河塘关的关系,根据现状对河塘进行清淤,提升河塘蓄水能力。同时,尽可能还原河道两岸自然驳岸形态,河岸种植观赏性植物,河面种植水生植物,不仅能净化水质,还能提升观赏价值。其次,在室外休闲场所的水面空间增设亲水平台、步道及垂钓、水上娱乐设施等,提升滨水空间利用率,满足居民及游人休闲娱乐需求。最后,针对村落绿化分布较为分散、维护不当、特色不足的现状,可增设绿化节点,以丰富空间景观特色。

3.1.3 修补传统空间。一方面,清理建筑周围的杂物,增加植被覆盖面积,改善周边生态环境。另一方面,尝试开发建筑内部空间,在保留其原有功能的基础上,创新多种功能,赋予其新的意义和价值,提高建筑利用率。例如,将孔庙定位为展示孔子文化、党建宣传、村民集体议事的公共活动空间;龙王庙作为祈福纳祥的场所;利用东林寺、古戏楼等历史文化资源发展休闲旅游。

3.1.4 修补新旧风貌。旧式民居承载了梅林村丰富的历史文化,也是村庄发展过程中的重要见证。通过现场调查发现,目前村内保留的传统住宅质量较差,大部分处于破落、闲置、废弃状态,因此,对其进行改造和更新成为当务之急。应立足于住宅本身,既要保留原有建造智慧、布局方法、材料质地、装饰特点,又要满足村民现代化生活需求,可在利用传统建造方法的基础上,结合新建材、新技术,进行有针对性的适应性改造,提高利用效率。

3.2 文化基因修复

梅林村有着悠久的历史和丰富的文化资源,如孔庙、东林寺、梅村古戏台等物质文化遗产,以及庙会、锡剧、调马灯等非物质文化遗产,两者均以村落为主要组织,倡导全民参与,并与文化游线相结合,以历史建筑为载体,开展丰富多彩的民俗文化活动[12]。可将乡俗文化和草地文化结合起来,设计宗教、草地、梅花、手工艺等多种文化活动路线。也可通过修缮梅村古戏楼,改善孔庙及龙王庙周围环境,开放东林寺作为景点给游客参观,推动梅林村乡村文化振兴。

3.2.1 乡俗文化修复。梅林村拥有较多文保建筑,包括超过500年历史的孔庙、200多年历史的东林寺以及150多年历史的古戏楼,因此,开展历史文化资源保护利用是推动梅林村发展的关键部分。首先,在孔庙的遗址上新建以孔子文化为主题的公园,为游客提供一个深入了解乡土和民俗文化的机会,并探索以儒学为核心的新的文化景点。其次,对古戏楼进行维护和修复,从而有效地传承物质与非物质文化遗产。最后,通过在东林寺举行庙会和祭祀等传统宗教文化活动,更好地传承和推广当地特色民俗文化。

3.2.2 工匠文化修复。利用梅林村域特色,在乡村更新设计中融入具有地方特色的传统手工艺,如虎头鞋、剪纸、竹雕等,同时,新建匠心铺,内设工艺展示专柜,邀请当地工匠展示技艺,以展示工匠精神。通过深入研究当地工匠文化,将“乡土工匠”与“传统村落”融为一体,使村民保留乡愁的同时,能更好地享受现代生活。

3.2.3 田园地景文化修复。根据梅林村田园环境,深入探讨梅花文化的独特之处,可在梅林村更新过程中融入梅花主题,突出梅花文化在促进精神文明建设中的核心地位。考虑到梅林村独特的草坪产业,推崇新时代的“青草精神”,以激发梅林村居民无限活力。可在原有草坪行业基础上,增加休闲、体验、游乐等设施,融入地域文化创意和旅游元素。通过举办草地卡丁车、滑草、草坪足球、高尔夫、草坪婚礼等多种以草坪为载体的活动,拓展草坪文化,营造具有村域特色的生态空间,促进多产业融合发展。

4 结语

本研究以常州市梅林村为例,从“聚落双修”视角出发,探讨了传统村落空间改造设计。研究表示,“聚落双修”的提出,解决了传统村落空间环境中所面临的问题,在改造实践中侧重于“文化基因修复”与“景观基因修补”,是对传统村落进行空间模式重构、空间形态调适、乡村文化传承、人居环境更新与营造的重要环节[13]。以“聚落双修”为切入点,探索传统村落空间环境的演变机理,提出修复与重构损毁的建筑、流失的文化、冲突的聚落空间以及退化的生态环境,以实现传统村落空间环境可持续发展。