东莞可园假山组合要素轮廓线分形数字化研究

摘要:分形维数可量化传统园林假山及其周围的建筑、植物等环境特征,从而更精确地描述和分析假山的形态和结构,有助于深入理解假山艺术的美学价值,将东莞可园假山涵月组景轮廓线分解为7种类型,采用计盒维数法计算各类型分形维数值。结果表明,假山涵月组景丰富度和层次性较好,假山涵月组景轮廓观感重在假山和植物,后续研究易引入连续变化的三维模型采样。关键词:岭南园林;东莞可园;假山;轮廓线;分形

假山是中国传统园林主要造园要素之一,不仅能塑造空间、美化环境,还承载着丰富的传统技艺、文化内涵和艺术价值,是造园中最为复杂的一个部分,能够体现造园师的高超技艺和对空间布局的敏锐洞察力。

岭南园林假山从属于建筑环境[1],欣赏假山景观时,假山周围的建筑、植物等要素会影响假山整体的观赏效果,且不同的要素对假山观赏效果的影响程度不一致,随着步移景异会呈现出多样化观赏面,量化评价分析难度较大,目前假山形式感和观赏效果的研究与分析多依赖于主观判断和个体经验描述[2],较少使用具体数据和指标来进行分析。

分形几何是解读中国传统园林构图的密码,常用于描述那些部分与整体在形态上具有相似性的对象,是分析中国构成美学法则[3]的重要方法。

运用分形理论及其相关技术,可定量分析较为复杂的形态和轮廓,为量化对象的几何轮廓特征提供了一种更为客观且精确的方法,可以更加准确地描述和测量对象的几何特性,不仅能够深入研究对象的内部轮廓,更能揭示其中所蕴含的规律性和层次性。

近年来,随着对分形维数应用研究的不断细分与深化,陆续出现了不少针对园林景观的专项研究,但使用分形理论对中国传统园林假山的研究较少,以岭南园林名山为对象的研究更是鲜有。分形维数可量化假山及其周围的建筑、植物等环境特征,从而更精确地描述和分析假山的形态和结构,有助于深入理解假山艺术的内在规律和美学价值,可以为现代园林设计提供新的思路和方法,为传承发展岭南园林假山技艺和岭南传统文化提供理论和实践参考。

1研究对象

东莞可园是岭南四大名园之一,全国重点文物保护单位,园内假山组景“假山涵月”与顺德清晖园“狮子山”齐名,均为岭南园林掇山杰作[4]。

假山涵月位于可堂之前,是假山与花岗岩平顶榭组成的小景,假山外形酷似雄狮,凉亭平顶似台,两者相接,故又名“狮子上楼台”。假山采用东莞当地海边珊瑚石叠砌而成,珊瑚石以其独特的形态、质地和色彩,为假山景观增添了独特的魅力,假山上种植金丝草,石、草相配,营造出别具特色的地域海洋文化景观,增加了自然野趣和层次感,石峰峦起伏,曲折洞壑,草者犹如狮毛松栩,栩栩如生,共同营造出一个自然、和谐、静谧的假山景观,是当地环境、文化充分融合的产物。

2研究理论

分形维数有多种计算方法,每种方法都有其特定的应用场景和优势,其中,计盒维数法(Box-countingDimension)因其简单直观且易于实现的特点,被广泛应用于各种分形对象的分析中,计盒维数(Box-count-ing)基本思想是通过使用不同大小的盒子来覆盖待测对象,并计算非空盒子数与盒子大小之间的关系,从而确定对象的维数,如通过划分等分的方格(盒子)覆盖对象,向后每次不断按级细分网格(盒子)大小,统计出分形图形F与网格相交的格子数(每个格子即为一个盒子),根据公式(1)可计算得出分形维数[5]。

3研究方法

以东莞可园假山涵月组景为中心将观赏范围划分为16个方向,每个方向远景、中景、近景各采集1张观赏面照片,共采集48张照片,确保每个方位的景色都得到充分的记录和展现。

假山涵月组景主要由假山、建筑和植物三类要素构成,为了深入分析这些要素的分布与组合,将每张照片细分为假山(RO)、建筑(BU)、植物(PL)3个单一要素,假山-建筑(RO-BU)、假山-植物(RO-PL)、建筑-植物(BU-PL)3个两两要素组合以及假山-建筑-植物三要素组合(CO)共7种类型,利用专业绘图软件,分别描绘出每张照片的7种类型轮廓线纯黑白图,得到336幅轮廓线黑白图。

为了更精确地分析观赏面各类轮廓线的复杂性和特征,将轮廓线图导入软件Fractalyse3.0中,使用计盒维数法(Box-counting)对每张图片进行分形维数计算,再使用SPSSAU统计分析分形维数、分形维数之间的相关性和贡献度等。

4结果与分析

4.1描述分析

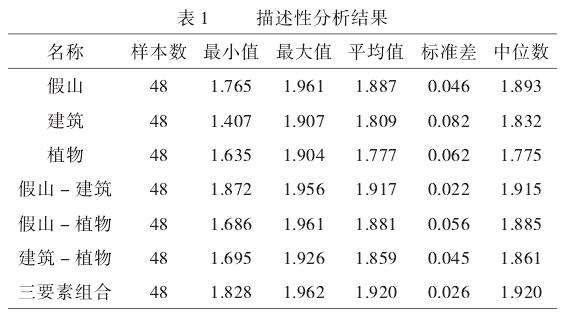

对7类336幅轮廓线分形维数数据进行描述分析,由表1可知,统计分析的336组数据中无异常值(离群值和奇异值等),根据SPSSAU建议,直接结合平均值、标准差等进行描述分析。

假山涵月组景观赏面各要素和要素组合轮廓线分形维数平均值,由高到低排列为:三要素组合(CO,1.92±0.026)>假山-建筑(RO-BU,1.917±0.022)>假山(RO,1.887±0.046)>假山-植物(RO-PL,1.881±0.056)>建筑-植物(BU-PL,1.859±0.045)>建筑(BU,1.809±0.082)>植物(PL,1.777±0.062)。

4.2相关性分析

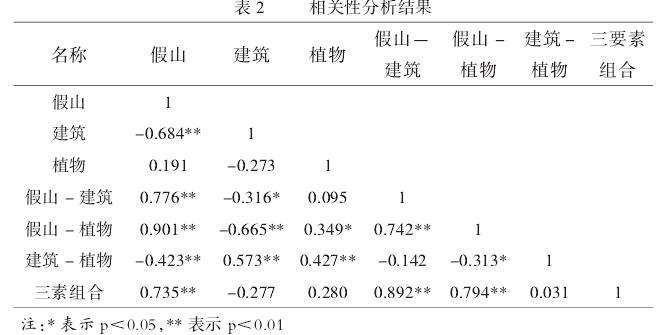

为分析假山涵月组景观赏面各单一要素、两两要素组合和三要素组合分形维数之间的相关性,找出7类数据之间的相关关系,使用SPSSAU中的Spearman相关系数分析7类数据。由表2可知,三要素组合(CO)与假山(RO)、假山-建筑(RO-BU)、假山-植物(RO-PL)均呈现0.01水平正相关。

4.3贡献度分析

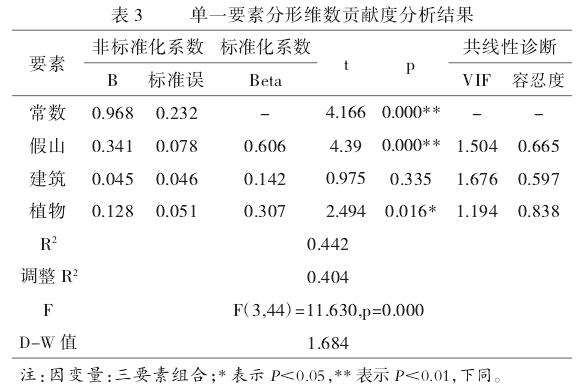

SPSSAU中将三要素组合(CO)作为Y定量(因变量),将假山(RO)、建筑(BU)、植物(PL)3个单一要素作为X定量(自变量)进行线性回归分析。由表3可知,CO=0.968+0.341RO+0.045BU+0.128PL,R2为0.442,表明假山(RO)、建筑(BU)、植物(PL)3个单一要素可以解释三要素组合(CO)的44.2%变化原因。VIF值全部均小于5、D-W值在数字2附近,说明不存在着共线性问题和自相关性,样本数据之间并没有关联关系,模型较好。

假山(RO)的回归系数值为0.341(t=4.390,P=0.000<0.01),植物(PL)的回归系数值为0.128(t=2.494,P=0.016<0.05)意味着假山(RO)和植物(PL)会对三要素组合(CO)产生显著的正向影响关系;建筑(BU)的回归系数值为0.045(t=0.975,P=0.335>0.05),可见建筑(BU)并不会对三要素组合(CO)产生影响关系。

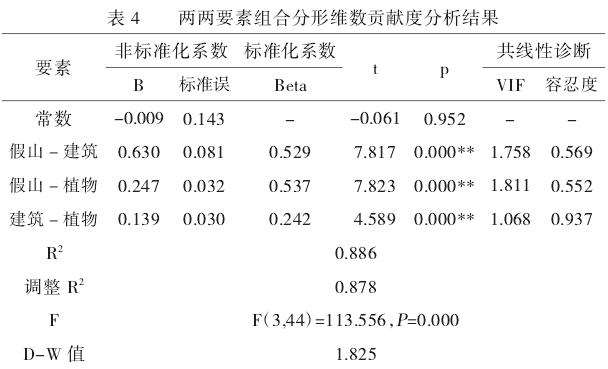

SPSSAU中将三要素组合(CO)作为Y定量(因变量),将假山-建筑(RO-BU)、假山-植物(RO-PL)、建筑-植物(BU-PL)3个两两组合要素作为X定量(自变量)进行线性回归分析。由表4可知,CO=-0.009+0.630RO-BU+0247RO-PL+0.139BUPL,R2为0.886,表明假山-建筑(RO-BU)、假山-植物(RO-PL)、建筑-植物(BU-PL)可以解释三要素组合(CO)88.6%的变化原因。VIF值全部均小于5、D-W值在数字2附近,意味着不存在着共线性问题和自相关性,样本数据之间并没有关联关系,模型较好。

假山-建筑(RO-BU)的回归系数值为0.630(t=7.817,P=0.000<0.01),假山-植物(RO-PL)的回归系数值为0.247(t=7.823,P=0.000<0.01),建筑-植物(BU-PL)的回归系数值为0.139(t=4.589,P=0.000<0.01),可以判定假山-建筑(RO-BU)、假山-植物(RO-PL)、建筑-植物(BU-PL)3个两两组合均对三要素组合(CO)有显著的正向影响。

5结论

5.1假山涵月组景丰富度较高、层次性较强

在传统中国园林相关研究中,分形维数越大表明景观轮廓线的丰富度和层次性越强[6],假山涵月组景观赏面分形维度可代表丰富度与层次性,分形维数量化数据可直接反映轮廓线观赏效果,假山涵月组合景观轮廓线分形维数均值为1.92,表明具有较高的丰富度和层次性。

5.2假山涵月组景轮廓观感重在假山和植物

假山、植物、假山-建筑、假山-植物、建筑-植物均对三要素组合的观赏效果有比较明显的相关性,可见假山和植物要素对组景整体观赏效果影响较大,设计类似假山外观效果时,需重点考虑假山和植物这一要素在各个方向的观赏效果。

5.3可使用植物提升假山组景的观赏效果

假山、建筑、植物三项组合的分形维数值最高,表明丰富度和层次性最好;两两组合可解释三要素组合的88.6%变化原因、单一要素仅能解释三要素组合44.2%的变化原因,假山观赏效果不佳时,适合使用植物提升假山景观观感。

6讨论

园林景观步移景异,人们观赏假山组景时多数是在行进中进行动态观察,观察到的为连续变化的三维形态,本研究仅采用二维图片对假山组景进行分析,存在一定的局限性,后续的研究可考虑引入连续变化的三维模型。

观赏面轮廓线分形数字化研究结果,可为观赏面的丰富性和层次性提供参考,但景物的观赏效果会受到地域风俗习惯以及观赏者的教育背景、生活经历、年龄、性别等多方面因素的影响,并不是分形维数越高,观赏效果越好。分形研究是一个持续性和系统性的过程,需要不断地积累数据、完善方法,并与其他相关领域的研究者进行合作和交流。