苏州风景审美是如何进化的?探析明清文人的山水品评与视觉感官转向

1)从理想营构到山水评鉴

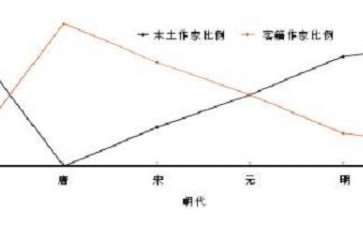

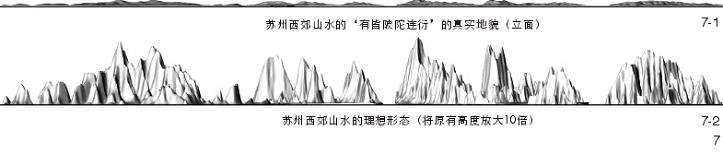

明代苏州山水散文书写结合游山经验,精准提取山水特质,形成如穹窿之高、虎丘之秀、阳山之奇、天池之幽的品鉴共识和基于个人偏好的山水特质总结,如《吴山赋并序》中对苏州山水的总结:“惟万安之崟嶜……此为吴山之宗主……灵岩,吴山之高有名者……更有天平,吴山奇而名……虎邱之佳致,而擅名于崄巇焉……”[23]审美主体提取山水特质,并致力于将其放大为理想中的完美存在,因而此时对山水的评价经常以“最”字为标准,以山高为例,同一篇文章中出现阳山、穹窿山、荐福山最高的矛盾性描述,即每座山都是高峻之极的存在,如阳山“在郡城西北三十里,高八百五十丈,周回四十五里”[22],按其所述则阳山距古城17.28km,周回25.92km⑥,当为准确,而山高为2779m,相较于其实际高度300m,则属极度夸张,这种书写源于人们游山时高不可攀的身体经验和对吴中之山“无甚崇山峻岭,有皆陂陀连衍”[22]形象缺陷的理想塑造(图7)。

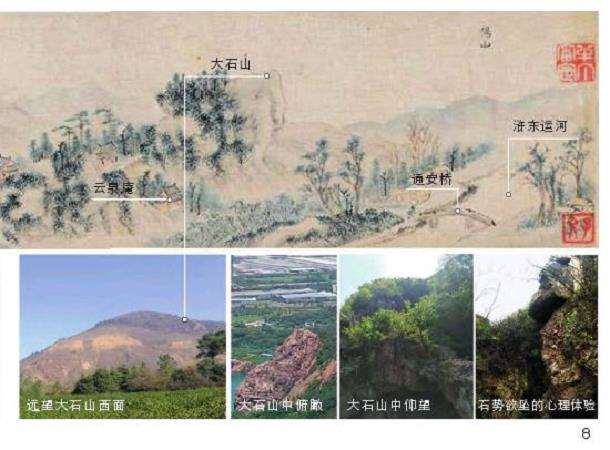

除文本塑造外,山水绘画则是书写者营构理想山水的直接表现,如文徵明《吴中十二景》[31]只对阳山中最符合文人理想山水特质的箭阙峰和大石山进行抽离和近观式拼贴描绘,期望箭阙峰和大石山即是阳山的全部(图8)。明前中期理想营构的山水,在明后期显现出自身缺陷,前期极高之山在此时的散文中呈现“惟是峰笋不矗,壑布不飞,渴燥坡陀……则吾未有乐焉”[22]的真实地貌,穹隆山“石近于质,貌近于顽”和西施洞“洞中石貌甚粗丑”[22]的山石缺陷,“以润而尊,以瘦而隽,以空而灵,以活而寿”[22]的品石四要和“山而无树,犹丽姝不得罗襦绣带”“杂植繁柯……已界破石面……则衲被蒙头矣”[22]的树山合宜比例等,都标志着山水评鉴的成熟和理论化。

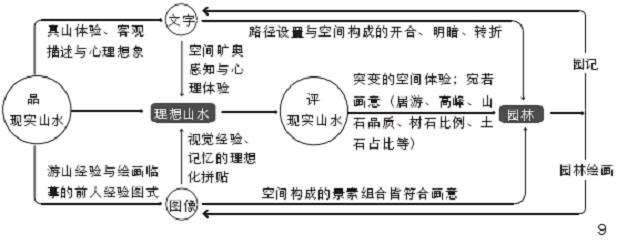

此时书写者依据山水理想形态和居游标准对苏州西郊风景进行评判总结,实现山水游历从品到评的转向,即山水在审美中成为理想山水,理想山水形态又转而作为现实山水的评价标准,并成为明清园林山水营造的指导原则和园林艺术成熟发展的重要基础。

2)从空间体验到园林营构

除山水品评外,明代及之后的书写者多着笔于山水的旷奥感知和险奇带来的心理刺激。如高启在《游天平山记》中“窄险深黑,过者侧足……既入,则凛然若将压者”与“拂石以坐,则见山之云浮浮,天之风飂飂,太湖之水渺乎其悠悠”[22]的旷奥感知和凛然心恐、愈索愈迷的心理体验;蔡羽在《游玄墓山记》中以“忽”“俄”“乍”的字眼体现空间旷奥的频繁变换和给人的意外惊喜[22];王世贞在《泛太湖游洞庭两山记》中突出洞庭隘而怖、骇瞩而奇的心理体验和登山后“四望旷朗,精神飞扬,若出宇宙外矣”[22]的空间感受等。

相比于元时期,注重视线变化、空间的戏剧性和身体感知成为明时的重点,此时私家园林日益缩小的基址规模也要求空间变化丰富。园林规模对明清山水空间体验的戏剧性倾向是否产生影响?对此的探讨并没有定论,但将真山水体验与营园相互关联的例证,却在王世贞太湖洞庭两山的游赏与弇山园的营造中得到印证[32]。同时此时园记中也通过“忽”来展现园林空间突变的效果体验,使园林游观也同真山游历一般具有独立的欣赏意义[33]。

而无论是山水的游历品评,还是以此为基础的园林营造,其最终都指向文人心中的理想山水:营园者一方面通过复杂路径和路径上开合变幻的空间组织,强化心理体验,使人如入真山之境;另一方面在理想审美标准下,通过景素组合,力求眼前“真山”之景皆如画意,并借由园记与园林绘画进行山水营造的“查漏补缺”和理想再塑造(图9),以求营构完美山水。因此明后期的“城市山林”可以说是园主在对真山水游历的身体经验和心理记忆基础上,由一系列空间变化强烈的路径串联起的画意山水所构筑的理想世界。

3)从山水本体到山水基底

明代无论是空间体验,还是山水品评,都聚焦于对山水本体的欣赏,至明末和清代,山水审美更注重以山水为骨架的植物季相变化和朝暮之景,强调植物色、香、味、质和天象所带来的感官体验,人们试图从视觉震撼中弥补山水本体恒常的审美疲劳,如天平山“红叶参错,颜色明丽可爱”[22],邓尉山、洞庭山“一望如雪,芳气在襟袖”[22],荷花荡“酣红映绿,香闻数里”[22]以及阳山、太平山等可观日月并出,石湖可观长桥串月等具有严苛时间要求的特殊景象。

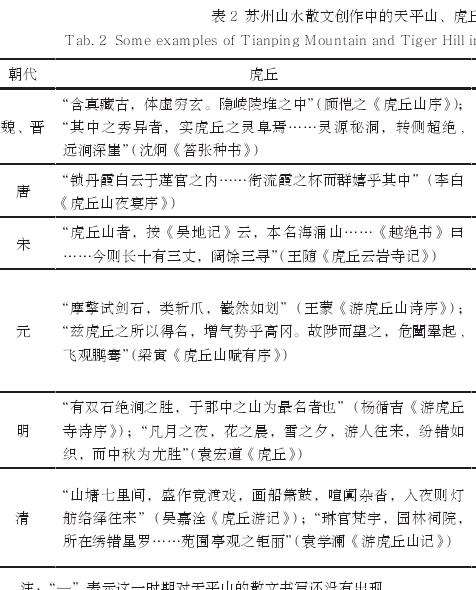

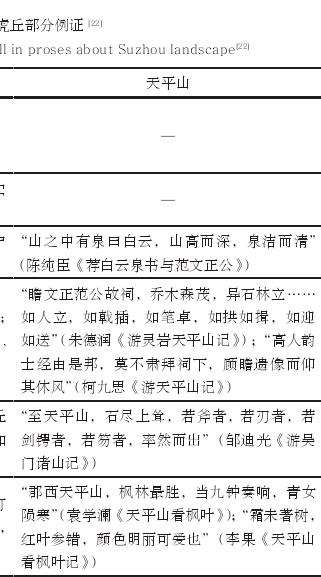

在以视觉感知为主的审美意识和书写转变中,山水特质、功能和主题被重新定义,原初以山水本体的形质观想和对名士之“迹”追随为内核的审美关注,发展为以山水为基底的世俗景观与生活的反映(表2),如天平山从人胜、石胜到红叶之胜,灵岩山从古迹到雪霁之胜,虎丘从形胜、山石、秋月之胜到烟火繁华等,都反映出不同时期审美主体对山水审美内核的界定与审美意识演变

4 结语

风景的本质总是披着神秘的面纱,它促使书写者不断尝试、探索、重新书写,又在不断探索和固化中变得清晰。苏州西郊山水散文创作以历代文人的价值选择和审美共识为导向,以对名人之迹的追随和对尚奇、尚雅的审美追求为动力逐渐拓展。在审美过程中,主体入乎山水之中,结合前人审美经验和自身感知进行风景审美和文字创作,形成审美成果,而审美成果又作为前人审美经验的补充,改变着后来者的审美标准,主体与风景审美、审美成果之间的循环互动促使审美认知的不断演进。魏晋至唐时期从远距离全景关照到近距离物我互动,宋元时期从山水“形”到“质”的认知,明清时期从山水品评、空间体验到视觉震撼的审美变迁,正是不同时代审美共识的演进呈现。

同时对历代山水散文的探究也引发笔者对当代风景内涵和审美评估的思考,即当山水被科学规划和引导式游赏时,除感官愉悦和身心放松外,人们对山水是否还能有着传统“俯仰往还”的身体经验?抑或认为山水只是一个静态的景观存在和休闲场所?

另外,风景作为文化意义的复刻,当前以指标量化为主体的审美评估是否能够全面概括风景美的特性,而以情感为重心的审美诠释在现今的审美评估中是否已经显得过于主观等,这些思考对于风景区的开发、游赏规划和风景审美的理论研究都具有重要意义。