苏州西郊山水审美变迁研究:从魏晋玄学观照到宋元格物思辨

3.3.1 魏晋至唐时期:全景呈现与物我互动

魏晋时期苏州西郊山水散文创作集中在宇宙观念和体虚穷玄的玄理性层面,后逐渐过渡为具象的、视线由远而近的全景化呈现,这成为吴地山水审美意识的发端。三国时期吴人杨泉的《五湖赋》作为苏州山水散文之开篇,其中“太阴之所毖,玄灵之所游。追湖水而往还,通蓬莱与瀛洲……西合乎蒙汜,东苞乎扶桑,日月于是出入,与天汉乎相望。左有苞山,连以醴渎,岝颌崔嵬,穹穷纡曲。右有平原广泽,蔓延旁薄……”[22]通过“宇宙神境+真实环境”的循环句式,铺陈了一个具有“云汉之模、神灵游走”的完整结构的神灵世界。

此时对山水认知的局限性和太湖浩瀚无垠的神秘缥缈,使审美主体意欲通过散文书写将其构筑为理想的蓬莱仙境,加之“以玄对山水”④的审美意识的影响,“神”“秀”“灵”等成为此时风景审美的关键词。但同时在主体的审美认知中太湖已是以苏州古城为中心的,具有清晰方位和规模的实体环境。

至南朝张种、顾野王等对虎丘的书写中,对山水认知的表达更加具象与清晰,如张种《与沈炯书》所载“若其峰崖刻削,穷造化之瑰诡;绝涧杳冥,若鬼神之仿佛。珍木灵草,茂琼枝与碧叶,飞禽走兽……梵台云起,宝刹星悬”[22]的虎丘已是风景要素完备的山水名胜,并趋向于由远及近的真实视角,即所谓“望形不出常阜。至乃嵒崿,绝于华峰”。

至唐时期,“笑向碧潭,与松石道旧”[22],山水在散文书写中已由独立物象转化为与人近距离互动的空间,并在互动中强化为“抚云山为我辈”[22]的物我同一和精神共鸣,因而“适意”“山居”成为审美关键词,但此时山水只作为抒情媒介,其中的树石形色并未全然引发人们的审美注意⑤。魏晋至唐是苏州风景审美变迁的第一个重要阶段,呈现从距离性全景观照到亲历式物我互动的发展特征。

3.3.2 宋元时期:山水形质与视景切换

宋代格物致知的认识论推动着风景书写的发展,其核心范畴“穷物理”“尽性理”[29],促使着人们对事物本质规律的探求和对本体性灵意趣的追求。前者在苏州西郊山水散文中,表现为审美主体对山水之“形”的体察思辨和对未知空间的知识性考究与客观记录,如曾旼《天峰院记》和王禹偁《剑池铭并序》分别对放鹤亭址、虎丘剑池的勘察考证和志书引证[22];周必大《吴郡诸山录》中“至浒市,登法华庵……寻徙承天能仁寺,观铜佛……又数里过木渎镇……呼笋舆上山,山半有憩亭,由支径访西施洞,今为石龛……”[22]将风景审美剖切为一系列“行……登……至”的清晰游踪等。后者体现为寺院主题的凸出,常为“结合史料考证的寺院介绍+理趣思辨”的书写结构。

如家之巽《千顷云记》中先介绍虎丘及千顷云的涵括景致,后以家之巽与佛僧对话的形式,阐明“不变者不能一瞬,变则亘千古而不老”[22]的哲理思辨;王铚在《包山禅院记》中以景深入禅理,通过“盖江海之外,无际之山,孤耸于不测之渊”的宏观环境描述,发出“殊不知师所见岂在于此”的反问,最终指向天下万境“皆吾一性之内,非远非近,无去无来”[22]之不眷一居的达观之思等。深奥禅理、禅境和“穷理尽性”认识论的相似性使其深受士大夫们青睐,促使佛教居士化在北宋时期达到全盛[30],从而影响了苏州西郊山水审美与散文创作,人们期望通过格物思辨的方式来把握风景特质和人生真理。

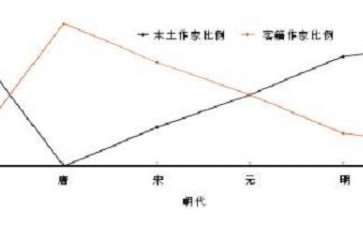

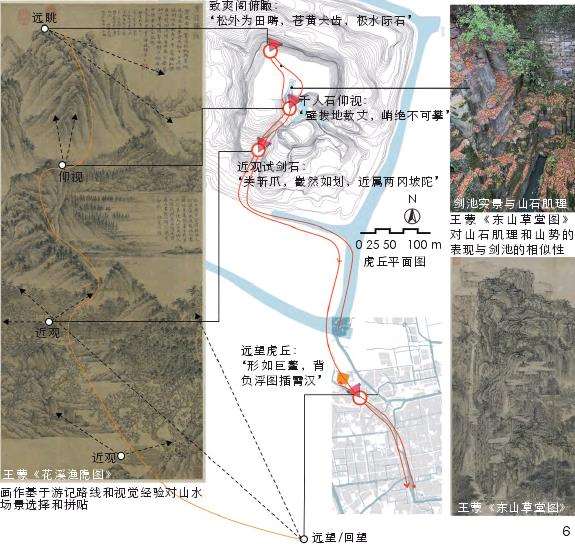

至元时期,在群体多次游历中,苏州山水开始脱离客观考证而成为具有集体认知的文化“场所”,山水审美中的视觉体验和对山水“质”的把握成为此时散文创作的重点。人们注重远近、俯仰之间的景象变换,并结合主体思想与情绪,进行理想山水的营构和基于身体经验的情境叙事。如王蒙《游虎丘山诗序》所述“远望—近观—远眺—回望”的视线与景致变化[22],成为其画作中重要的山水经验(图6);倪瓒两岸夹一水的构图模式也是远近游移的视景经验和情感寄意的综合呈现。

同时在近观中注重对山水形质的感官品鉴和游历景致的细节观察,如柯九思《游天平山记》中“其上多怪石,如澌冰,如雕木……白云之泉……其声如鸣玉,其味甘冽”[22]的山水品析等,为明清时期远观势、近观质的山石品评和山水营造奠定基础。可以说宋元时期是苏州山水审美由“形”到“质”变迁的又一重要阶段。