从孤立的自然保护到全域的2个景观规划管理

文章目录导航(TOC)

从孤立的自然保护到全域的景观规划管理

1.1 “自然保护”的传统方法及挑战

生态保护红线和自然保护地体系均为我国生态文明建设及生态文明体制改革中的重要内容,是我国自然保护的核心方法,二者虽有明显区别,但本质上都是对高价值自然地段与区域的边界划定和管控[1-2]。哈维·洛克(Harvey Locke)和威尔逊(E.O.Wilson)提出未来需要将“更广更大”的自然地区和半自然地区纳入整体性保护行动中,才能真正构建具有连通性的生态系统网络[3-4]。

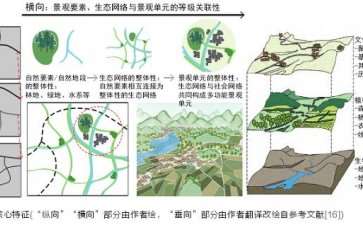

相关学者提出生态系统服务提升是景观生态网络规划与优化的新目标,景观生态网络规划应由生态结构保护转向生态系统服务提升的生态空间体系构建,这不仅意味着空间范畴的转变,即焦点从生态斑块自身价值拓展到与其他用地斑块潜在的生态联系;同样意味着应基于各类要素、斑块共同构成的实体空间单元,来思考各个要素之间的结构或配置关系,以及生态系统功能服务的供需关系[5-6]。

然而,究竟如何将抽象的生态服务功能与实体的景观要素及物质空间载体相链接,从而实践性地对人类活动与生态功能进行协调?冲突的解决不能仅靠观念上的转变,更需要一种综合、系统的管理工具来处理及协调二者的关系。地表上的土地与景观是连续的,如何将广域尺度复杂连续的景观划分为实体的、可识别的、各景观要素密切关联的空间单元是实现生态系统功能服务优化,构建可持续景观规划管理体系的第一步。

1.2 景观作为空间框架:“通过景观单元规划”

景观管理的支持者认为在可持续发展的背景下更需要通过思考“景观作为人与自然相互作用结果的最终呈现,应如何使其同时产生多种效益?”来协调解决发展与保护的矛盾。Selman[7]从“景观规划”(planning for the landscape)和“通过景观规划”(planning through the landscape)2个方面界定了景观与规划之间的相互作用。“通过景观规划”,也被称为景观尺度规划,或通过景观单元进行规划,探讨了景观为更广泛的空间规划实践提供综合框架的潜力。

20世纪初,地理学家赫特纳(Hettner)提出了区划理论,认为区域概念具有整体性,基于地理的空间分区即在空间上将整体拆解为相互联系又离散分布的若干子区域。本质而言,地理区划、农业区划、生态区划等均属于单一的自然地理区划形式。

而国土空间规划提出的“三区三线”则属于空间政策分区,其成果融合了现状分析、科学评价与规划政策三大维度的内容。然而基于科学“双评价”划定的“三区三线”成果,斑块数量庞大、边界曲折复杂,为现实的划线与规划管理工作增加了巨大的困难。早在1913年Salman就指出,与自然相比,景观恰恰是必不可少的空间分界线[7]。

景观随时间变化的过程呈现了人类与自然相互作用的结果,因而与自然资源管理和空间规划有着极大的相关性,其中景观模式及其变化的识别与分类是决定性的[8-11]。《欧洲风景公约》[12]中提出了景观规划管理的一般程序,其中第一步便是“景观单元”的定义与划分,识别景观的空间构成模式及预期的变化方式,以此为基础基于景观品质或价值等评价,并结合空间规划可以定义“景观品质目标”(Landscape Quality Objectives,LQOs),确定特定区域的景观行动(保护、管理、规划、重新评估等)。

概括而言,这涉及2个核心问题:

1) 如何形成具有生态意义,并与现实中已有规划管理边界相对应、支持相关生态过程并包含完整生态系统的景观单元[13];

2) 如何系统解析各空间单元的生态系统服务功能构成,并将抽象的生态系统服务功能与物质性的生态斑块或特定的景观结构特征相链接,转化为具体的景观保护管理策略。