金石滩风景名胜区滨水空间可达性优化策略研究

摘要:以大连市**金石滩风景名胜区滨水空间**为研究对象,利用**Depthmap**建立空间关系模型,从**整合度、选择度、协同度**3个维度对研究区域街网性能量化分析,探究其空间组织与空间布局规律,并从**空间可达性**的角度提出优化策略。关键词:空间句法;可达性;滨水空间;风景园林;优化策略

关键词: 空间句法、可达性、滨水空间、金石滩、优化策略

《金石滩风景名胜区总体规划(2016-2030年)》数据显示,近年来,一方面金石滩旅游旺季时部分景点游客量超过合理容量阈值,另一方面,部分景点游客量不足,在整体空间上分布不均[1],而**滨水空间可达性**改善对于滨水空间的使用效率的提升和组织方式的优化具有重要意义,因此,对滨水空间的空间结构进行分析研究和优化具有重要的理论和实践意义。

基于此,以大连**金石滩风景名胜区**为研究对象,分析滨水空间的可达性,可得到其交通便捷性和游客服务水平的现状,为进一步提升金石滩的旅游资源分配的合理性提供科学依据。通过比较不同出行半径下的街网性能,可以评估各种交通方式对金石滩旅游的影响。结合景区内部的景点分布、游览线路规划等因素,可为进一步优化金石滩的**可达性**、提升游客体验和满意度提出意见和建议。

1 研究区域与研究方法

1.1 研究区域

**金石滩**位于辽宁省大连市金州区东南部,东临渤海,南濒金石湾,西接金石河,北靠黄海,地理坐标为东经121°、北纬39°03′。全区总面积$128\text{km}^2$,其中海域面积占辖区面积近一半,达到$58\text{km}^2$,陆地面积为$70.34\text{km}^2$。由于金石滩三面环海,其岸线全长$30\text{km}$,全部为旅游岸线,占大连市区岸线的13.6%,占市区旅游岸线的43%。旅游景区依托海洋资源发展旅游,旅游景区已形成海洋旅游的特色名片。

1.2 研究方法及数据来源

研究数据源选择高德现状航拍图,基于AutoCAD的线段功能,遵循以最长最短的轴线来代表城市空间的原则,并结合现场勘查数据进行修正,将研究区块路网绘制成**轴线图**。之后基于**Depthmap软件**以轴线代表凸空间,综合分析评价其空间的整体整合度与选择度、局部整合度与选择度等参数,从而探索出金石滩景区总体区域内滨水空间组织和空间布局的各部分规律。

2 结果与分析

2.1 整合度与空间结构关系

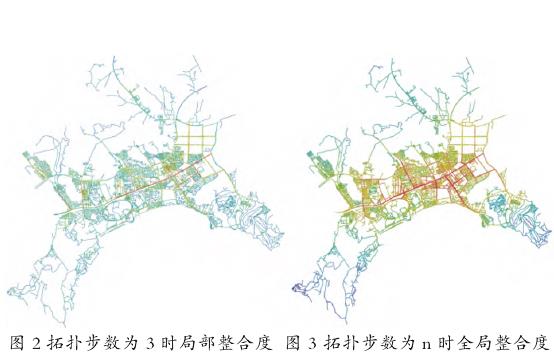

在**空间句法**的轴线分析中,一般用**全局整合度**来表现车流的集散程度,**局部整合度**表现区域小出行范围内人流的集散程度。在整合度轴线模型中,道路轴线颜色越暖代表整合度越高,人们越易到达,即该区域可达性越高,相反冷色则代表该区域整合度低,可达性较差。在局部整合度分析中取值拓扑步数3(图1)以观察街区出行范围并与全局整合度对照分析(图2,此处图文缺失,但仍进行描述)。

从拓扑步数为n时的整合度特征来看,正交网格城市的轮轴发展模式是这一区域的网格特征,呈向周边发散的直线型延续。

2.1.1 金石路是全局整合度轴,中心大街是较短的竖向整合度轴。道路大致呈现以下5个层级。

- **第一层级**为金石路(地铁三号线)、中心大街,是金石滩区内主要核心道路,在图中轴线呈现为红色。而沟通二者的之江路、丹凤路同样表现出较高的整合度。**金石路**作为整体整合度轴,成为沟通整合度核心与组团之间的主要整合轴,是连接外部大连市区的主干道,也是区域内部各个公共空间的主干道。而**中心大街**是较短的竖向整合度轴,作为主干道将区域中心和南侧滨海空间相连接。这一层级的道路主要特点是人流量大,公共性较强,有利于人流导入。其中之江路、丹凤并不是一级主干路,但由于其连通东侧3个居住区以及校园,是这部分区域居民出行的主要道路,同时之江路位于金石路商业街附近,因此有良好的可达性。

- **第二层级**为南湖街、龙谷街及其与武夷路交接路段、武夷路东段、龙山北街、浔水街、丹桥街,在图中该层级道路轴线呈现为橘红(黄)色。这一层级的道路总体上主要是由主干路向南侧居民生活区以及北侧商业区和滨水景观区进行延伸的道路,是沟通中心区域与各组团区域之间的过渡街道。

- **第三层级**如海滨中路、蔬港路、银滩路、丽山环路,以及各居住区内部道路网络,分布主要集中在中心区以及中部旅游区组团部分,在图中该层级轴线道路呈现暖黄色。

- **第四、五层级**道路普遍集中于东西两侧旅游区域以及北侧村屯,这些区域各自形成内部组团系统,与外界沟通较少;另一方面,因其地理位置相对于整合度中心较为偏僻,因此可达性低,在图中该层级轴线道路呈现冷色。

2.1.2 全局整合度核心与局部整合度核心均位于金石广场区域附近。

空间句法强调的中心是拓扑学意义上的中心,中心的可达性要大大优于其他地区,表现在城市街道格局中是较之其他区域更为密集道路网格,密集的道路结构更便于人流在该区域运行,中心与其他区域的连接也更加便捷,人流的聚集使空间优势得到加强。从现状轴线模型拓扑步数为3步时表现出的中心位于**金石广场**及附近区域。金石广场是一个集购物、餐饮、娱乐和休闲于一体的综合性商业广场,又能够对金石路与中心大街2条道路之间的人流车流起到缓冲枢纽的作用。

2.1.3 东西旅游区域整合度较低,其中东部半岛旅游区整合度要高于西部半岛旅游区。

东西部半岛旅游区相对于中心区域整合度较低的主要原因是其路网结构相对独立,东部半岛旅游区只有2条次干路与高整合度的轴线道路直接连接,其内部道路大部分是组织滨海地质公园内各景观节点和空间的游览功能道路;而西部路网建设尚不够完善,与轴线道路相连接的主要道路只有滨海西路,且因西部半岛整体地形起伏较大,相对于滨海中路和滨海东路,道路回环曲折,且路段较长,整体可达性较差;其次西部半岛区域远离整合度中心,导致其可达性要低于中部、东部两部分区域。

2.2 选择度与空间结构关系

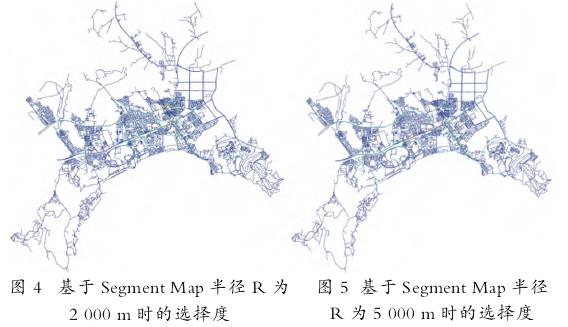

在空间句法中,整合度衡量的是一个空间吸引到达交通的潜能,**选择度**衡量的是一个空间吸引穿越交通的潜能[2]。虽然两者并不是同一概念,但整合度和选择度通常是正相关的,空间颜色越暖代表着越有潜力吸引更多的穿行,就越容易被当作路径来选择。

按照$2.4\text{km/h}$的平均步行速度测算,通常认为人步行半径为$1000\text{m}$以内,$1000\text{m} \sim 2000\text{m}$为非机动车交通半径,$2000\text{m} \sim 3000\text{m}$为电动车、摩托车等机动车交通半径,$3000\text{m}$以上为机动车交通半径。因此,设定出行半径分别为$1000\text{m}$(图2左)、$2000\text{m}$(图2中)、$5000\text{m}$(图2右),作为步行半径、非机动车行半径以及车行半径的尺度来进行选择度的分析。

总体看来,海滨路选择度相对较低,高选择度区域依然位于中心区域,主要集中于中心区大型商业综合体、学校、人流密集区域的广场以及市场。

对比发现,东部半岛旅游区的滨海地质公园部分区域在步行半径下呈现较高选择度倾向,但在$1000\text{m}$以上的出行半径中,随着出行半径的增加,选择度逐渐下降,这说明其内部交通没有同区域全局形成整体效应,导致其良好的自然资源无法得到最大化利用。与此相反,区域内各景观节点中,**发现王国主题公园**在不同出行半径下整体选择度远高于其他,均处于区域内较高水平,这是由于其接近高可达性区域且外部道路通畅,能够与周边区域形成良好的连接关系,因此充分发挥了其良好的商业和旅游价值。而作为滨海区域,滨水空间主要集聚在岸线一侧,通常远离高可达性区域,相对于人流密集的商业区域存在天然的交通劣势,而如何规划交通和空间结构,提高这类景观节点的吸引力,是后续相关规划中应重点考虑的问题。

2.3 街网性能——协同度分析

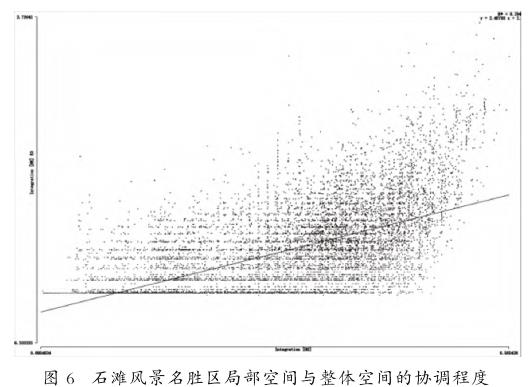

全局整合度和局部整合的关联性在空间句法中用**协同度**来衡量。协同度高,则说明全局与局部格网协同性高,城市的整体可达性良好,局部特征明显,同时局部空间系统的人流能快速融入全局空间系统。

根据案例归纳总结,Hillier认为,协同度在2以下为低协同度,介于$2 \sim 4$之间为中等水平,高于4为高协同度,在Depthmap中协同度以散点图的形式表达。通过分析区域整体的协同度,即当拓扑步数为3时的局部整合度与全局整合的比值时,$R^2$值为0.294,表明金石滩风景名胜区局部空间与整体空间的**协调程度低**,区域内局部区域与整体区域关联性不够密切,区位偏僻、道路连接不够紧密等原因导致的区域可理解度较低(图3)。

3 滨水空间现存问题

通过空间句法分析,金石滩滨水空间主要存在以下问题:

- 无论是在公共交通的大尺度下还是在人行街区的小尺度下,**西部区域均表现出低可达性特征**,说明该区域路网分布不合理,空间利用率低。

- 北侧区域路网未能够形成闭环系统,与整体联系的紧密性不足。

- 东部区域在车行尺度下可达性强于人行尺度,这是由于该区域地形起伏,导致道路回环曲折,难以快捷迅速抵达。

- 受金石路、中心大街2条可达性高的交通干路的影响,在旅游旺季时,**中心区域的滨水空间人流量易过载**。

4 滨水空间优化策略

4.1 加强滨水交通设施的规划和建设

首先完善**公交站点布局**,注重与现有城市干路的有机连接。可通过优化公交线路,适当增加中心区与东西部沟通的部分支路等方式,提升东西部半岛的**可达性**。其次,提供多样化的交通方式,优化及增加旅游大巴线路。目前区域内只有一个地铁站,可以酌情增加与其他公共交通方式的衔接,如地铁、轻轨等,进一步提高公共交通系统的综合服务能力。此外,应加强**滨水步道的建设**,减少断头路,提升其连续性;增设休憩设施,提升人流在其中的停留时间,从而提升步行和骑行的舒适性和安全性。

4.2 增设滨水空间停车设施

通过调查发现,金石滩滨水空间的公共停车设施较为充裕,金石滩停车场与各景点在空间分布上的重合度较高,大部分景观节点附近均配置有停车场,但在旅游旺季期间景区内仍存在交通拥堵、停车难等问题,部分停车场存在管理不善、停车位利用率低等情况。建议加强停车场管理和优化停车位布局,合理规划停车场和交通流量,控制机动车辆进出滨水地区的数量,规范整治滨水空地出入口车辆乱停乱放场地现状。

此外,研究区内的水岸空地缺乏可供非机动车停车设施的场地,应考虑增加**非机动车停车位**,优化非机动车停车环境,以更好地延伸滨水空间的服务区。具体可考虑在滨水开放空间出入口节点附近增设占地面积小、停车通道窄、停车效率高的非机动车位,还可利用绿植、车棚等遮阳避雨措施,增设电动车充电装置,配备充电桩、电子锁等防盗设施,提高滨水空间非机动车停放场地使用的便捷性和舒适性[3]。

4.3 增加滨水通道

单元封闭或可达性低都会导致滨水空间活力不强,要解决这一问题,最直接有效的办法就是打开空间隔断,让边界空间与两侧空间相互渗透汇通,在实际应用中可以增加**垂直于滨水岸线通往滨水开放空间的纵向通道**(Vertical Public Access)。并适当增加其断面宽度,将多个街区与滨海步行道在空间上进行耦合,增强滨海步行道与城市街道的连接,提高滨海步行道对总体区域的辐射能力。同时,纵向滨海步行道可对市民进行有效引导,方便市民至滨海步行道进行休闲活动,提高城市道路与滨海垂直步行道的耦合度[4]。

对于临近滨水空间的大片高层居住区,规划中可以通过设置纵向道路分割原样本居住区用地,重塑整片居住用地的格局。地块内部完善人行步道、自行车道等**慢行系统**,通过建设对大面积绿地和支路封闭街区进行分割,紧密衔接公共服务设施、居住小区和公园绿地。这一举措不仅有助于缓解交通压力,有效提高两侧居民区居民的生活品质。同时又保证人在视线上的通透性,通过增加**视线通廊**的手段将城市内部的人流加以引导向水岸聚集。

4.4 提升滨水开放空间吸引度

简·雅各布在提出混合功能时引出了主次功能概念,在其固有功能的基础上包含次要功能,结合不同类型人群的功能需求进行主次功能组合布置,通过**复合化的功能组织**满足各类人群的需求,使彼此之间产生交互融合,从而提高空间使用人群驻留可能性及驻留时长[5]。基于此,建议充分利用滨海地区现有条件,挖掘工业渔港空间形成特色广场,并承担滨水音乐会、滨水艺术展等文化活动功能;滨水步道方面,为满足市民多种出行模式,可以采用**弹性设计方式**,实现步行、骑行、健身有机结合。

此外,除了本研究所提到的空间可达性,还可以对视线可达性及游客心理可达性进行优化,如充分利用道路与绿地划分封闭街区,增加视觉廊道,合理设置滨水游步道、入口广场,将行人和游人有效地引向这些视觉节点,以增加滨水活动的参与度,满足人的各层次亲水行为;完善基础设施,提高滨水空间的景观品质,将滨水空间功能复合化,增加吸引力和活力,提升游客体验。(收稿:2024-04-02)

常见问题(FAQ)

金石滩滨水空间可达性研究采用了哪些核心方法和指标?

本研究主要采用了**空间句法**(Space Syntax)方法,并利用 Depthmap 软件进行量化分析。核心指标包括:衡量到达潜能的**整合度**、衡量穿行潜能的**选择度**,以及评估局部与整体路网协调性的**协同度**。

金石滩风景区路网结构中,哪个区域的可达性最高?主要交通轴是什么?

根据整合度分析,可达性最高的区域是**金石广场**及其附近区域,这里是全局和局部整合度的核心。主要的交通整合轴是东西走向的**金石路**(地铁三号线),以及连接中心和南侧滨海空间的**中心大街**。

金石滩的滨水空间在可达性方面存在哪些主要问题?

主要问题包括:西部区域无论在大尺度还是小尺度下均表现为**低可达性**;区域整体的局部空间与整体空间的**协同度低**(R²=0.294),关联性不紧密;以及受高可达性干路影响,中心区域的滨水空间在旅游旺季**人流量易过载**。

如何通过“增加滨水通道”来优化金石滩滨水空间的活力?

优化策略是增加**垂直于滨水岸线的纵向通道**(Vertical Public Access),以打破封闭单元,让边界空间与两侧空间相互渗透。这能够将城市街道、居住区与滨海步行道在空间上耦合,引导人流向水岸聚集,增强滨海步行道对整个区域的辐射能力。

在优化滨水空间吸引度方面,文章提出了哪些功能复合化建议?

文章建议充分利用现有条件,挖掘**工业渔港空间**形成特色广场,并承担滨水音乐会、艺术展等文化活动功能。同时,滨水步道应采用**弹性设计**,实现步行、骑行、健身功能的有机结合,通过复合化的功能组织提升空间使用人群的驻留时长。