滨水植物的生态适应性及GIS技术应用分析

摘要与关键词

摘要:探讨了滨水植物在形态、生理生化及繁殖扩散等方面的生态适应性特征,并揭示了这些特征对其在水环境中生存和繁衍的重要性。运用GIS技术分析滨水植物的生态适应性,可精确获取滨水植物的分布数据,进行空间分析和生态敏感性评估。深化了对滨水植物生态适应性的理解,也为滨水植物资源的保护和管理提供了科学依据。

关键词:滨水植物;生态适应性;GIS技术;水生态系统;景观格局

滨水植物作为水生态系统中的关键组成部分,其生态适应性对维持生态平衡和促进生物多样性具有至关重要的作用。然而,滨水植物的生态适应性机制复杂多样,传统的研究方法难以全面揭示其内在规律。随着地理信息系统(GIS)技术的不断发展,为滨水植物生态适应性的研究提供了新的视角和手段,运用GIS技术可深入分析滨水植物的生态适应性。通过结合滨水植物的生物学特性和GIS技术的空间分析功能,探讨滨水植物在不同环境条件下的适应策略,揭示其生态适应性的内在机制。本研究不仅有助于深化对滨水植物生态适应性的理解,还可为滨水植物资源的保护和管理提供科学依据,推动水生态系统的可持续发展[1]。

1 滨水植物的界定及其生态功能概述

1.1 滨水植物的界定

滨水植物是指在靠近水体或水域环境中生长的植物,不仅构成了滨水区域独特的自然景观,更是水生态系统不可或缺的一部分。滨水植物的界定,可以从其生长环境、生理特性及生态功能等多个维度进行阐述。

从生长环境来看,滨水植物广泛分布于河流、湖泊、湿地、海岸等水域边缘地带。这些区域的水文条件复杂多变,既有静态的水体,也有动态的水流;既有浅水区,也有深水区。滨水植物能够在这些多样化的水环境中生长,显示出极强的环境适应性和生态韧性。从生理特性分析,滨水植物具有一系列独特的生长机制和生理结构。例如,许多水生植物具有发达的通气组织,能在水下弱光条件下进行光合作用,并通过根系吸收水中的营养物质。而湿生植物则能够在土壤湿度较高的环境中生长,其根系能耐受一定程度的水淹和缺氧环境。一些滨水植物还具有特殊的繁殖方式,如通过种子、根茎或孢子进行传播,以适应不同环境条件下的生长需求。从生态功能的角度考虑,滨水植物在水生态系统中发挥着至关重要的作用,不仅能稳定河岸、防止水土流失,还能净化水质、吸收水中的污染物。滨水植物还为各种水生生物提供食物和栖息地,促进了水生态系统的生物多样性和稳定性。滨水植物的界定不仅局限于其生长环境和生理特性,更在于其在生态系统中不可替代的功能和作用。

1.2 滨水植物的生态功能

滨水植物作为水生态系统的重要组成部分,其生态功能多种多样,且在实际应用中具有显著的环境效益和生态效益。

1.2.1 稳定河岸与防止水土流失

滨水植物的根系发达,能深入土壤并固定土壤颗粒,增强河岸的稳定性。在河流、湖泊等水域边缘地带,由于水流冲刷和侵蚀作用,河岸往往易发生崩塌和滑坡。而滨水植物通过其根系的固土作用,能有效减少水土流失,保护河岸的稳定性。柳树、杨树等滨水植物的根系能深入土壤数米甚至更深,形成强大的固土网络,防止河岸的侵蚀和崩塌[2]。

1.2.2 净化水质与吸收污染物

滨水植物在水质净化方面发挥着重要作用,能通过根系吸收水中的营养物质、重金属等污染物,并通过生物降解作用将其转化为无害物质。滨水植物还能通过叶片吸收和吸附空气中的灰尘和有害气体,进一步改善水质和空气质量。例如,荷花、睡莲等水生植物能通过根系吸收水中的氮、磷等营养物质,减少水体富营养化的发生。而芦苇、香蒲等挺水植物则能通过根系吸收水中的重金属等污染物,净化水质。

1.2.3 提供食物与栖息地

滨水植物为各种水生生物提供了丰富的食物来源和栖息环境,通过光合作用产生有机物,为水生生物提供能量来源。其根系、茎干和叶片也为水生生物提供了栖息和繁殖的场所。湿地中的芦苇、香蒲等挺水植物为鱼类、两栖动物等提供了丰富的食物来源和栖息环境;而浮叶植物和沉水植物则为水生昆虫、底栖动物等提供了栖息和繁殖的场所。这些水生生物在滨水植物构成的生态系统中相互依存、共同演化,形成了复杂的生态网络[3]。

1.2.4 调节微气候与美化环境

滨水植物能通过蒸腾作用调节微气候,降低空气温度、增加空气湿度,并改善空气质量。在炎热的夏季,滨水植物能吸收大量太阳辐射能,并通过蒸腾作用释放水蒸气,从而降低空气温度、增加空气湿度。滨水植物还具有美化环境的作用。通过独特的形态、色彩和纹理等美学特征,为城市景观增添了自然韵味和生态气息。在城市公园、河道两岸等滨水区域种植荷花、睡莲等水生植物,不仅能提升景观美学价值,还能改善城市生态环境。

2 滨水植物的生态适应性研究

滨水植物作为水生态系统的重要组成部分,其生态适应性不仅决定了其在特定环境中的生存能力,也深刻影响整个生态系统的结构和功能。

2.1 滨水植物的生态适应性特征

滨水植物在长期的进化过程中,逐渐形成了适应水生或湿生环境的独特生理和生态特征。这些特征不仅帮助其在复杂多变的水环境中生存,还促进了水生态系统的稳定,提升了水生态系统的多样性。

2.1.1 形态与结构适应性

滨水植物在形态和结构上往往表现出对水生或湿生环境的适应。例如,水生植物如荷花、睡莲等,其叶片通常较大且漂浮于水面,这有利于其进行光合作用并获取充足的阳光。其根系发达,能深入水底泥层,吸收水分和营养物质。湿生植物如柳树、芦苇等,则通常具有较长的根系和柔软的枝条,能在土壤湿度较高的环境中生长,并通过根系固定土壤,防止水土流失。

2.1.2 生理生化适应性

滨水植物在生理生化方面也表现出对水生或湿生环境的适应。例如,水生植物通常具有发达的通气组织,有助于其在水下进行气体交换,满足呼吸需求。同时,一些水生植物还能通过叶片吸收水中的营养物质,如氮、磷等,促进自身的生长和繁衍。湿生植物则通常具有较厚的叶片或特殊的叶片结构,有助于减少水分的蒸发和保持体内的水分平衡[5]。

2.1.3 繁殖与扩散适应性

滨水植物在繁殖和扩散方面也表现出对水生或湿生环境的适应。例如,水生植物可通过种子、根茎或孢子等方式进行繁殖,并通过水流或风力等方式进行扩散。湿生植物则通常具有较强的无性繁殖能力,如通过根茎或匍匐茎等方式进行扩散,迅速占领新的生长空间。

2.2 影响滨水植物生态适应性的关键因素

滨水植物的生态适应性受多种因素的影响,包括环境因素、生物因素以及人为因素等。

2.2.1 环境因素

环境因素是影响滨水植物生态适应性的关键因素之一。水温、水质、水深、光照、土壤湿度等环境因素都会对滨水植物的生长和繁衍产生重要影响。水温过高或过低都会影响滨水植物的生理活动,导致生长受阻或死亡。水质污染则会破坏滨水植物的生存环境,导致种群数量下降。水深、光照和土壤湿度等环境因素也会影响滨水植物的生长和分布。

2.2.2 生物因素

生物因素也是影响滨水植物生态适应性的重要因素之一。水生植物之间的竞争关系、与水生动物之间的相互作用等都会影响滨水植物的生态适应性。一些水生植物之间存在激烈的竞争关系,为了争夺生长空间和资源,会通过各种方式进行竞争,如分泌化学物质抑制其他植物生长等。水生植物还会与水生动物发生相互作用,如一些水生植物为水生动物提供食物和栖息地,而水生动物则会通过摄食等行为影响水生植物的种群数量。

2.2.3 人为因素

人为因素也是影响滨水植物生态适应性的重要因素之一。城市扩张、工业污染、过度捕捞等人为活动都会破坏滨水植物的生存环境,导致种群数量下降和生态功能丧失。人类活动还会对滨水植物的遗传多样性产生影响,导致一些珍稀濒危物种的灭绝风险增加[6]。

2.3 滨水植物生态适应性的实际应用

2.3.1 水生态系统的保护与恢复

滨水植物在水生态系统的保护和恢复中发挥着重要作用。通过种植适宜的滨水植物,可改善水质、净化水体、防止水土流失等,促进水生态系统的稳定和多样性。在一些受污染的水域中,可通过种植具有净化功能的水生植物来去除水中的营养物质和重金属等污染物,提升水质。通过种植适宜的滨水植物,还可恢复受损的水岸带生态系统,为水生生物提供栖息地和食物来源。

2.3.2 生态景观的营造与美化

滨水植物在生态景观的营造与美化中也发挥着重要作用。通过合理配置滨水植物,可形成独特的生态景观,提高城市或地区的生态美学价值。例如,在城市公园或河道两岸种植适宜的滨水植物,形成美丽的绿化带或生态廊道,为市民提供休闲和娱乐的场所。滨水植物还可以通过其独特的形态和色彩为城市或地区增添自然韵味和生态气息。

2.3.3 生态监测与预警

滨水植物在生态监测与预警中也具有重要的应用价值。通过监测滨水植物的生长状况和种群数量变化,可及时发现水生态系统中的潜在问题,为生态预警和应急响应提供科学依据。在一些受污染的水域中,可以通过监测水生植物的生长状况和种群数量变化来评估水质污染程度和生态恢复效果。滨水植物还可以通过其独特的生理和生态特征为生态监测和预警提供新的思路和方法。

3 GIS技术在滨水植物生态适应性评估中的实践应用

随着地理信息系统(GIS)技术的不断发展,其在生态学研究领域的应用日益广泛。在滨水植物生态适应性评估中,GIS技术凭借其强大的数据处理、空间分析和可视化功能,为研究者提供了强有力的技术支持。下面从数据收集与处理、空间分析与建模2个方面,详细阐述GIS技术在滨水植物生态适应性评估中的实践应用。

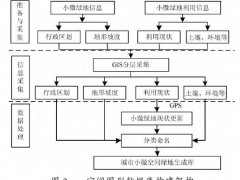

3.1 数据收集与处理

GIS技术在滨水植物生态适应性评估中的首要应用是数据收集与处理。在滨水植物生态系统中,涉及大量的环境数据,如气候、土壤、水文、地形等,这些数据对于评估滨水植物的生态适应性至关重要。

GIS技术能集成不同来源的数据,包括遥感影像、地面观测数据、环境监测数据等。例如,通过卫星遥感技术,可获取大范围的植被覆盖信息、土壤湿度数据以及水文特征等;而通过地面观测站点,可获取更为精细的气象数据、水质数据等。GIS平台能整合这些多源数据,形成统一的数据框架,为后续的生态适应性评估提供全面的数据支持。

在收集数据后,GIS技术还能进行数据的预处理与标准化工作。由于不同来源的数据可能具有不同的格式、分辨率和精度,因此需要通过GIS技术进行数据格式转换、重采样、插值等操作,以确保数据的可比性和一致性。例如,对于遥感影像数据,可以通过GIS软件进行辐射校正、几何校正和大气校正等预处理操作,以提高数据的质量和准确性[4]。

3.2 空间分析与建模

在数据收集与处理的基础上,GIS技术进一步发挥其空间分析与建模的优势,为滨水植物生态适应性评估提供科学的分析方法和模型。

3.2.1 生态敏感性分析

GIS技术能结合地形、水文、土壤等多因素进行生态敏感性分析。通过分析滨水区域的地形高程、坡度、坡向、土壤质地、水文条件等,可评估该区域对滨水植物的生态适应性。例如,利用GIS软件中的空间分析模块,可计算不同区域的生态敏感性指数,确定哪些区域更适合滨水植物的生长和繁衍。这种分析对滨水区域的生态恢复和植被重建具有重要意义。

3.2.2 生态位模型构建

GIS技术还能用于构建滨水植物的生态位模型。生态位模型是基于物种分布与环境变量之间的关系而建立的数学模型,可用于预测物种在不同环境条件下的分布和适应性。通过GIS软件中的空间插值、回归分析和机器学习等算法,可构建滨水植物的生态位模型,并预测其在不同环境条件下的分布范围和适应性。这种模型对于滨水植物的保护和管理具有重要的参考价值。

3.2.3 景观格局分析

GIS技术还能进行滨水区域的景观格局分析。景观格局是指景观元素在空间上的分布和组合方式,对滨水植物的生态适应性具有重要影响。通过GIS软件中的空间分析模块,可计算不同景观格局指数,如斑块密度、边缘密度、景观多样性等,从而评估滨水区域的景观格局对滨水植物生态适应性的影响。这种分析有助于揭示滨水植物与景观格局之间的相互作用关系,为滨水区域的生态恢复和景观规划提供科学依据。

4 结语

通过深入分析滨水植物的生态适应性,结合GIS技术的实践应用,揭示了滨水植物在复杂多变的水环境中的生存策略和适应机制。研究发现,滨水植物在形态结构、生理生化以及繁殖扩散等方面均表现出显著的生态适应性特征,这些特征使其能在不同的水环境中生存并繁衍。GIS技术在滨水植物生态适应性评估中发挥了重要作用,提供了精确的数据支持和科学的分析方法。通过GIS技术的应用,能更好地了解滨水植物的分布状况、生态敏感性及生态位等信息,为滨水植物的保护和管理提供了有力的科学依据。本研究不仅丰富了滨水植物生态适应性的理论内涵,也为滨水植物资源的可持续利用和水生态系统的健康发展提供了有益的参考。