三生视角下风景区传统村落转型发展的系统特征

摘要:传统村落的“三生”系统是一个持续运转的开放结构,系统转型发展需要依托内外组织之间的物质与信息交换。在风景名胜区内,传统村落有着较好的活态基础,且生态旅游资源丰富,系统内外组织之间的物质与信息交换频繁,具有一定的典型性。以苏州东山、西山景区的传统村落为研究对象,在综合评价的基础上,通过“三生”耦合协调度计算模型与村落“三生”系统建构,揭示传统村落“三生”系统转型发展所经历的不同阶段的系统特征与驱动机制。

三生视角下风景区传统村落转型发展的系统特征及作用机制研究

1概况

传统村落拥有丰富的自然与人文资源,体现了当地的空间格局与建筑营造智慧,反映出人类在农耕时期与周边自然环境融洽共生的和谐状态,具有极高的艺术与科研价值,是中国千年农耕文明的“活化石”表1。

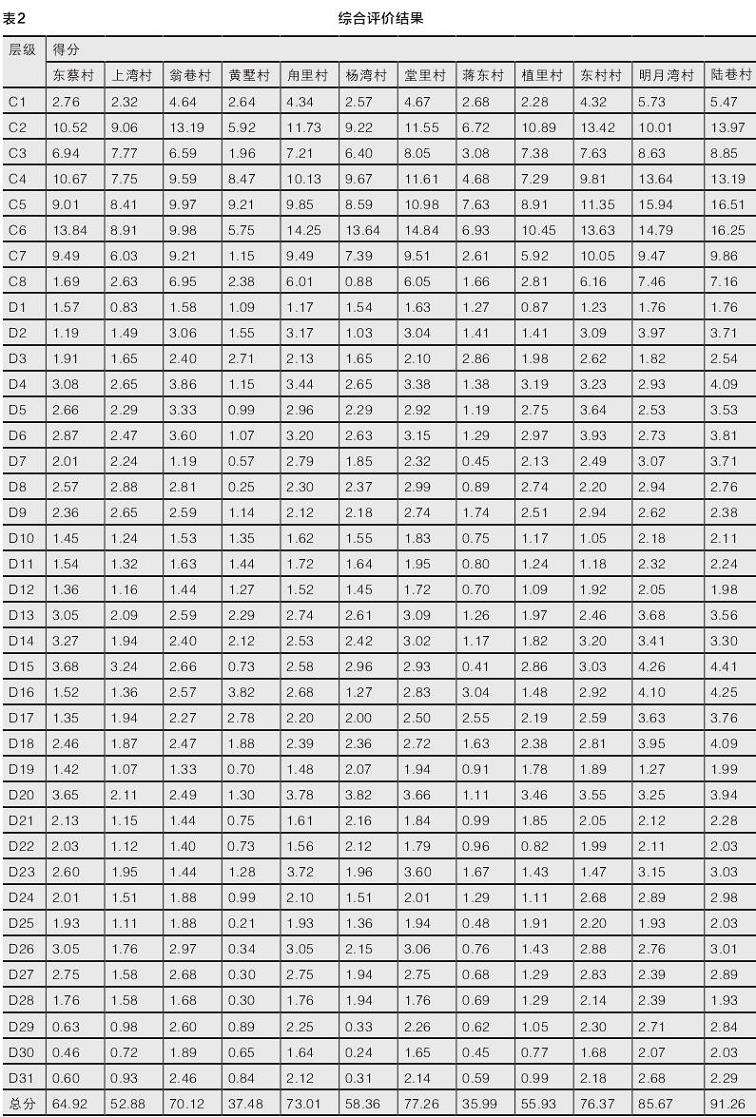

通过模糊矩阵运算,得到综合评价体系完整的A、B、C、D层级的得分结果量表。

2.3“生产-生活-生态”耦合协调模型

受王成等关于乡村三生空间功能耦合协调模型的启发,乡村三生功能间存在着相互促进、相互胁迫的耦合互动关系[16]。本研究搭建了“生产-生活-生态”系统的耦合协调模型,计算如下:式中,C、D、T分别代表耦合度、耦合协调度、综合指数。同理,可推算出“生产-生活”功能、“生活-生态”功能、“生产-生态”功能两两之间耦合协调度。最后,将0~0.2、0.2~0.5、0.5~0.8、0.8~1.0的4个耦合协调度区间分别对应为失衡流动、竞争矛盾、磨合调整、共融协调4个发展阶段。

为确保该模糊综合评价不同维度与层级结果之间的可比性,需在SPSS软件中归一化处理评价向量结果,以便拟合出传统村落“三生”系统转型发展的演化过程曲线。

2.4案例遴选

课题组选取了苏州市东山、西山景区及附近12处具有典型特征的传统村落,分别为堂里村、东村村、植里村、东蔡村、明月湾村、甪里村、蒋东村、陆巷村、杨湾村、上湾村、翁巷村和黄墅村(图1)。

2.5数据来源

2020年8月、2022年6月,课题组20余人对东山、西山景区内12处具有典型特征的传统村落进行了2次为期十余天的实地踏勘、现场访谈与问卷调查。在“三生”视角下传统村落综合评价体系中,指标D8~19来源于实地踏勘,D27、31来源于问卷调查,D1~2、5~7、20~23来源于文献查阅。其中,部分数据具有多种来源,D3~4、24、29~30的获取通过现场访谈为主、文献查阅为辅的方法,D25~28的获取通过问卷调查与实地踏勘并行的方法。

3“三生”量化评价与模型分析结果

按照所构建的评价操作流程进行模糊评价,结果如表2所示。

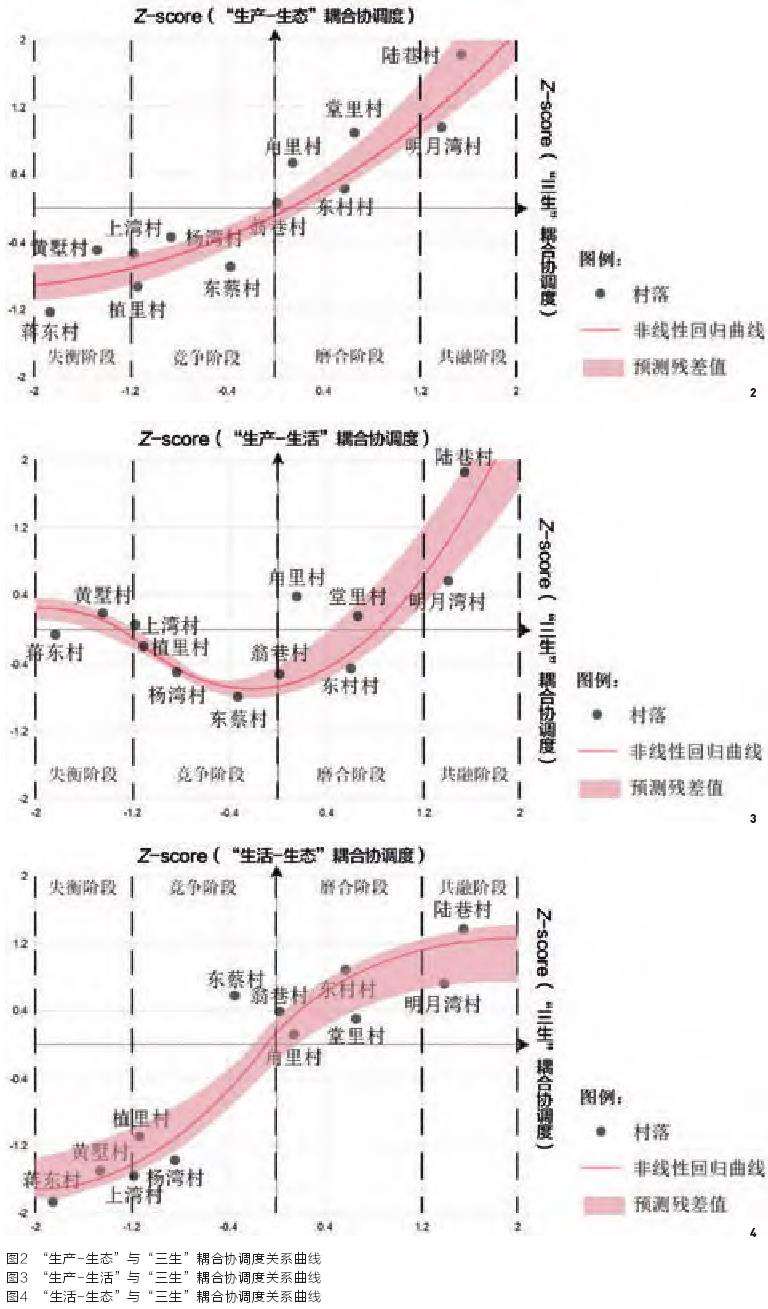

基于“三生”耦合协调度计算模型对结果进行计算,并通过Z-score数据的归一化处理,转化为标准差和方差都为1、平均数为0的Z-score标准化得分,以便做非线性回归分析。最终,拟合出传统村落“三生”系统转型的演化过程与“生产-生态”“生产-生活”“生活-生态”的关系曲线(图2~4)。

可以发现,在不同的发展阶段,“三生”系统内部两两耦合的发展状态显示出较大的差异性,该耦合过程此消彼长,呈现出显著的非线性发展特征。

4传统村落“三生”系统转型发展的系统性分析

4.1系统构成及其动力机制

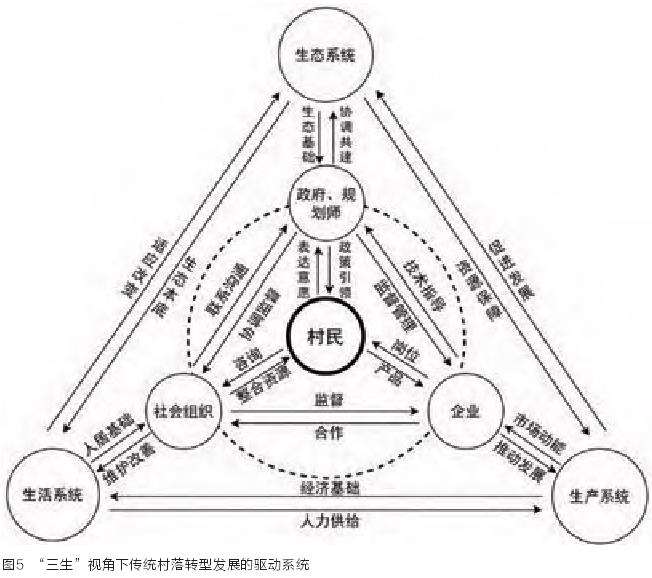

与外界的能量交换是传统村落“三生”系统转型升级的必要前提,多元主体之间的相互博弈和协同作用是能量交换的动力之核。研究村落的系统构成及其动力机制需从“生产”“生活”“生态”与“多元主体”4个维度上构建系统模型。

生产系统主要用于度量村落经济生产环境的变化程度,它为生活、生态系统的发展提供经济基础,同时生产的发展也需要村落的生活、生态系统作为支撑。生活系统主要用于度量村落公共服务设施、人居环境建设、村落活力变化的程度,是村民生活的基础性保障,也是村落活力的根本。生态系统用于度量传统村落“泛生态”变化的程度,生态文明应是人在生产、生活过程中取得的物质成果、精神成果的合集[18]。

传统村落“三生”系统持续发展的驱动力来自多元主体之间的相互博弈与协同适应,由他组织系统与自组织系统两部分构成(图5)。

他组织系统的主体是政府与规划师、企业、社会组织等的组成,政府与规划师通过政策引导带动村民,并对各类企业和社会组织进行协调与监管[19];乡镇企业的发展壮大为农户带去了就业机会与经济支撑;社会团体能够为农户提供更多的服务支持,以更好地整合“三生”资源。他组织系统对村落的介入,通过外部资源的渗透,将管理、技术、商贸与当地的“三生”资源相融合,促进村落转型发展,从而产生积极的社会生态效益、生产效益和生活效益。

村民是自组织系统的主体,是传统村落的主人,也是自下而上自主发展的动力之源。随着与他组织系统之间的交互愈发多元和频繁,其空间行为、利益诉求和人地关系等均在持续发生变化,不断推动传统村落“三生”系统的运行与发展。

传统村落的转型与发展离不开农户自组织系统的发展与壮大,但自组织系统中又有许多弊端,如局限于个人利益、漠视集体、没有充分发展人力资本等[20]。他组织是“三生”系统有序发展的关键影响因素,如规划政策、企业资金注入和社会其他机构的服务,都构成了巨大的驱动力,可以克服自组织在发展过程中的效能过低、资本匮乏和眼界狭隘等问题,从而促进了体系的有序发展。在自组织演化与他组织介入相互交替的作用下,传统村落“三生”系统会产生质的飞跃。

4.2传统村落“三生”系统转型发展的阶段特征

在“三生”系统中,随着要素的不断交换与积累,原有系统的临界值将会被打破,系统也随之发生“量变”引起“质变”的过程跃升,表现为生产系统、生活系统、生态系统和多元主体的时空演变,其转型发展的特征从以下4个阶段进行讨论。

1)失衡流动阶段。

“他组织动力”发挥了重要作用,随着政策开放与市场效应,带来了外界资本介入及新观念的广泛传播,村内原本稳定的自组织模式开始向混沌和失衡转变。内外系统间的要素流动不断加速,为“三生”系统转型提供原始能量的积累。在该阶段中,景区内村落产业生机向好,但同时也伴随着诸如人口外流、土地使用性质转变、社会结构两极分化等一系列连锁反应。在“三生”耦合协调度模型中,该阶段黄墅村与蒋东村的耦合协调度在0~0.20范围内。

(1)生产维度,风景区内的村落具备优良的旅游资源,随着市场资本的介入及政府的政策加持,村内土地使用结构将发生转变,村落原先的生活、生态本底会遭遇到新生产模式的冲击,景区内大量生活、生态土地流转为旅游服务、商业、商住混合等产业性质用地。在综合量化中,综合经济活力C1与强势产业活力D3结果相对突出。另外,由于村民的意识觉醒需要一定时间来酝酿,新理念、新模式融入较为缓慢,“生产-生态”耦合协调的进程发展缓慢,基本维持在0.2~0.4区间内,原始转型动力积累迟缓。

(2)生活维度,由于新生产带来新观念的不断扩散,整洁舒适的空间与现代居住模式冲击着传统观念,一些村民自发在村落外围建设新民房,形成了新的村落空间架构。新生活空间无序扩张,带来诸如土地利用粗犷、基础设施配建跟不上等问题,即在评价结果中,呈现出水绿面积覆盖与连续性D7、山水环境质量D8、人居环境设施完善度C7评价不高的特点,人地关系危机初显。在所调研的该类村落中,“生产-生活”耦合过程均不同程度地出现了倒退、衰落的情形,数据的预测残差范围极窄,耦合协调度不增反降。

(3)生态维度,风景区广袤的自然资源是村落赖以生存的腹地,新生产与生活模式对生态本底造成了不同程度的蚕食与破坏,山水自然环境C3与人居环境设施完善度C7均质量不高。但由于新生活模式有着清洁、集约等优点,传统以血缘关系为纽带的居住模式逐渐被取代,新的居住模式有着更多与生态资源互融的可能性。该阶段“生活-生态”耦合协调度仍处于低位,但从整个预测过程表现来看,后期将有着可观的发展。

2)竞争矛盾阶段。

随着他组织系统对村落的不断渗透,新思想、新模式在村民群体中持续酝酿与发酵,新的机遇与挑战大量涌现,“三生”系统处于无序紊乱的过程,在该过程中往往伴随着新与旧事物之间的矛盾竞争,“自组织动力”将起到重要作用,相对于上一阶段,村民组织活力D15显著活跃。在组织的主体结构上,系统将更加多元,外界的社会组织加入了资源的竞争和分配中,与村民、政府、企业将通过竞争、排斥、合作等方式优胜劣汰,将“三生”系统资源做到更优的配置,系统演变进入关键期。在“三生”耦合协调度模型中,该阶段东蔡村、上湾村、杨湾村及植里村的耦合协调度在0.2~0.5范围内。

(1)生产维度,社会组织加入对生态资源的利用和竞争中,在社会组织的服务协调下,资源的利用更加高效,当地特色产业的发展可观,D4普遍大幅度增高。另外,村民组织活力D15也得到良好的带动,维持在3.00上下。随着村落主体功能显现多元化趋势,村内的复合功能空间开始出现,互融态势初显,“生产-生态”的功能界限出现“模糊”和“融合”趋势,耦合协调的进程则以0.30为界,进入了迅速上升期。

(2)生活维度,由于意识的觉醒,村落居民的阶层分化在所难免,较上一阶段,致富带头人产值D6增长显著。最先发现商机的富民在村外建构聚集区,人居环境与配套设施向好。另外,贫富差距也逐渐拉大,D31得分均在1.00以下。传统区域内,低收入者的财力有限,在原本拮据的生活空间下,增设如餐饮、零售性质的生产空间以迎合新生产模式,生活空间进一步压缩。在该类型村落的调研中,人居环境设施出现了分布不均、区别对待的情况,C7得分迥异。差距不断扩大,矛盾对立不可避免,“生产-生活”的耦合过程出现了割裂的情况,耦合协调度由0.47起,持续下降到0.24。

(3)生态维度,在评价结果中,该类村落的生态大类B2整体性提高至30分以上,富民占据村落外围广袤的用地,并不断外迁形成新的生活区。随着基础设施建设与相关规划的跟进,在生活与生态的耦合层面,两者联系更加紧密,并呈现出功能融合态势。“生活-生态”的复合功能空间不断发展壮大,其耦合协调度普遍提高,东蔡村甚至达到了0.58,反映了发达地区传统村落生活与生态系统更易和谐共生的特点,“生活-生态”耦合频率与速度不断加快。

3)磨合调整阶段。

由于多元主体间的无序竞争,造成了系统杂糅混沌的状态,此时急需强而有效的力量发挥引领作用,外组织系统中的政府与规划师将扮演重要角色,政府、规划师活力D16显目,普遍在2.50以上。政府、规划师通过管控与引导的方法作用到系统中去,对村落的转型发展方向起到决定性影响。在政策的主导下,各方主体的活动得到制约与引导,“三生”相互之间的耦合进程呈快速提升态势,自组织与他组织系统开始相互协同,“三生”系统整体发展向好,并加快了村落的磨合调整演进。在“三生”耦合协调度模型中,该阶段翁巷村、甪里村、东村村及堂里村的耦合协调度在0.5~0.8范围内。

(1)生产维度,在政策的指引下,自组织与他组织系统的协调更为流畅。为提升品牌效应与商品规模化,村民自发寻求企业与社会组织等主体合作,加大宣传力度,适应市场化的需求,特色产业D4的发展提速,保持在3.00以上;村民人均年收入D1与村集体年收入D2也实现了可观的增长,均达到了“1+3”的级别。而上一阶段中贫富差距大的状况也得到了好转,D31达到了2.00以上的得分。生态资源市场得到了高效开发的同时,政策的刚性管控有效限制住了生态环境破坏、粗制滥造等市场弊端,综合经济活力C1、山水自然环境C3、村落空间环境C4等都有着较高水准。“生产-生态”耦合协调度均在0.5等级以上,且协调速度持续加快,呈现指数级的增长。

(2)生活维度,随着景区内民生投入比重的加大,村落基础设施、服务设施得到完善,人居环境设施完善度C7进一步提高。良好的人居环境吸引了村民回流创业打工,反向刺激了生产维度的再繁荣,村落年轻人回流状况D29与外来人才数量D30增长显著。另外,随着村民收入的增加,消费需求更向健康、教育等方面倾斜,新的需求刺激了更大的市场,“生产-生活”的割裂开始缝合,在经历了翁巷村的0.29低点后,耦合协调度触底向好,逐渐向“协调”的方向迈进,此特征也是该阶段的显著性特点。

(3)生态维度,在政策的积极引导与管控下,一系列的发展保护规划得以实施,如风景区旅游发展规划、人居环境整治规划等,自然生态空间得到了良好保护,山水自然环境C3、村落空间环境C4的提升有目共睹,均达到6.50与9.50以上分数;村民的日常活动与节庆得到了保护和持续,居民生活水平不断提升,村落活态化进程显著,文化活力C6与村落人气活力C8都得到了75%以上分数的较高水平发展。“生活-生态”耦合到达了高位,增长速率趋于稳定,且持续向好发展。

4)融合协调阶段。

在融合协调阶段中,村落实现了由量变到质变的转型升级。村落的自组织与他组织系统充分协同,“三生”系统整体健康发展,组织活力C5突破15.00的等级。在“三生”耦合协调度模型中,该阶段陆巷村与明月湾村的耦合协调度在0.8~1.0范围内。

融合协调阶段的最大特点是自组织与他组织系统的充分协同发展,村民组织活力D15、企业活力D17、社会组织活力D18都达到了得分上限的90%分数,属高活跃度的阶段。生态资源得到了最大效能的保护和利用,风景区旅游等产业资本的注入刺激了村民的回流,保障了非物质文化遗产的可持续性,村落整体达到了活态化的状态。良好的政策组织不仅提升了村落的基础服务与人居环境水平,更限制了生产、生活活动对生态的蚕食,保障了生态系统的健康发展。多方主体的积极参与和融合,使得村落“三生”系统不断优化提升,生产、生态、生活3个维度都进入了高水准发展阶段,“三生”耦合协调程度达到“融合”状态,“三生”系统厚积而薄发,实现了由量变到质变的转型升级。

5结语

传统村落的转型发展是一个动态过程,在不同的发展阶段中,“三生”系统内部子系统的两两耦合发展状态显示出较大的差异性,该耦合过程常此消彼长,呈现出显著的非线性成长的特性。集中发展“三生”中的1或2项并不能使乡村达到“三生融合”的状态[21],须尊重系统内部的发展规律与特征,循序渐进地对待系统内各子系统的发展转型,在策略引导上做到有的放矢。