武汉公园绿地PM2.5消减规律:规模、绿色空间格局与周围建成环境作用

摘要:武汉城市公园绿地具有较大的生态功能,尤其对PM2.5的消减作用显著,然而当前研究缺乏对公园绿地空间格局及周围环境的考量。以武汉市10个公园绿地为对象,通过实地测量PM2.5数据,从绿地的总体特征、绿色空间格局、周围建成环境3个方面定量分析它们对PM2.5消减的影响。

关键词:城市公园绿地;PM2.5;建成环境;绿色空间格局;空气质量

目录

城镇化引起的大气颗粒物污染威胁着人们的身体健康,空气动力学直径小于2.5μm的细颗粒物(PM2.5),由于粒径小,对人的健康危害较大[1]。暴露在高浓度的PM2.5中,将诱发呼吸道和心血管疾病,并与因呼吸道疾病导致的死亡率呈正相关[2]。城市绿地的滞尘净化功能,对降低大气颗粒物污染起着重要作用。一方面,植物对大气颗粒物具有吸附、沉降、阻滞等作用;另一方面,绿地影响其局域的空气温湿度、风速风向等,间接影响颗粒物的浓度与分布[3]。

城市绿地对大气颗粒物的显著影响已被诸多研究证实。城市主城区中,绿地、农用地、水域等用地的PM2.5浓度往往低于建设用地,尤其绿地与PM2.5的关系更加显著[4]。以北京五环以内的范围为例,通过i-TreeEco模型预测其绿地每年可消减PM2.5约6380t[5]。在构成城市的普遍街区中,绿地的规模、空间格局均是影响PM2.5浓度的重要因素[6-7]。在不同的城市绿地类型中,PM2.5浓度最低的是公园绿地,居住区、校园等附属绿地次之,较高的位于广场用地、道路、工业等附属绿地[8-9]。公园绿地是体现城市环境品质的重要绿地类型,承担居民日常游憩的同时,兼具生态服务与社会服务。

公园绿地中不同功能分区的大气颗粒物浓度存在显著差异,例如,沈阳东陵公园的文化景观区内大气颗粒物浓度显著高于其他功能区[10]。不同景观空间的PM2.5浓度也差异显著,并受到绿量、湿度的影响较大[11-12]。以景观格局指数衡量绿地的空间形态,研究发现,绿地的规模、形状指数与周长越大,对PM2.5的消减效果越明显[13]。陈羽阳等以单个公园——武汉中山公园为例,发现绿地对PM2.5、PM10的影响范围可到周围250~400m[14]。

在绿地结构方面,研究基本从植被类型,包括乔、灌、草及其搭配,以及所形成空间的郁闭度、开敞度等方面展开。一般来说,绿地结构为1~2层的乔林或“乔+草”、群落骨干树种突出相较于单一结构有利于PM2.5的消减[15-17],尤其在面积较小或较为封闭的空间里,植被郁闭度越高,越不利于PM2.5消减,主要是由于空气流通不畅,以及植物也释放挥发性有机物[18]。即便如此,公园绿地在发挥其大气污染改善的作用较大,因此极具研究价值。

然而,当前研究大多关注公园绿地自身的规模、外轮廓形态,或植被群落、植被类型对大气颗粒物的消减效果[19],对公园绿地具有更强可操作性的内部空间特征的研究较为缺乏。同时,公园绿地对大气颗粒物的影响可延伸至周围一定范围,然而周围建成环境与绿地的消减效果之间存在怎样的关系,也鲜有研究涉及。

本文以武汉市10个公园绿地为研究对象,通过现场实测的PM2.5数据,从公园绿地的总体特征、绿色空间格局、周围建成环境3个方面,系统探索它们对PM2.5消减效果的影响,为公园绿地的空间设计及周围建成环境的空间形态优化提供参考。

1 研究方法

1.1 研究区概况

武汉地处华中地区,属于长江中下游平原城市,也是长江经济带的重要城市,河流、湖泊资源丰富,为亚热带季风气候。近年来,城市绿地建设成效显著,据2021年武汉市绿化状况公报显示,建成区绿化覆盖率为43.07%,绿地率为40.02%,人均公园绿地面积达14.82m2。

武汉亦是长江中下游地区大气颗粒物污染严重的典型城市,据2021年武汉市生态环境状况公报显示,全市空气质量轻度污染有67天,占全年天数的18%,中度以上污染有9天。在轻度及以上污染当中,首要污染物主要为PM2.5,污染问题依然严峻。

1.2 公园绿地样本的选择

本研究的公园绿地概念来源于《城市绿地分类标准》(CJJ/T85—2017)(以下简称《标准》),依据以下几个因素进行选择:

1)城市中的水与大面积绿地会影响PM2.5浓度,在筛选绿地样本时,首先排除周围有大面积绿地或者水域的公园绿地;

2)公园周围建成环境均为高密度的建设空间,并远离工业、建筑施工等明显的污染源;

3)公园绿地需满足绿化占比大于65%的要求,尽量避免公园绿地内出现大面积水域、硬质铺装;

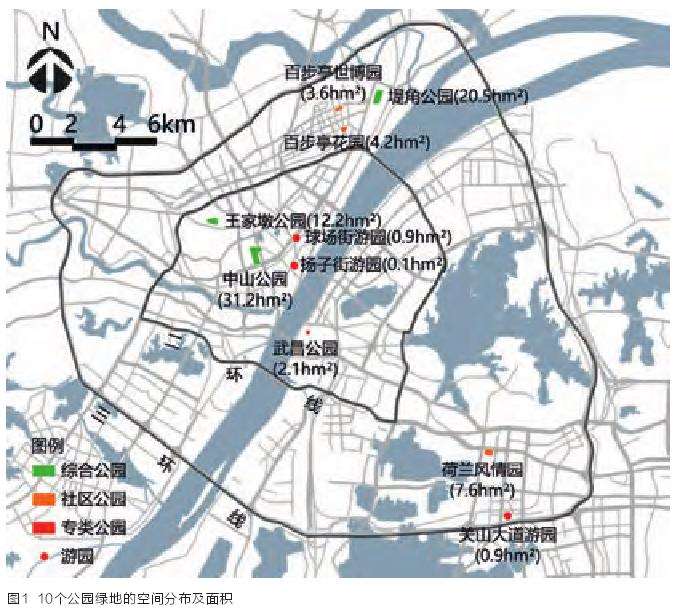

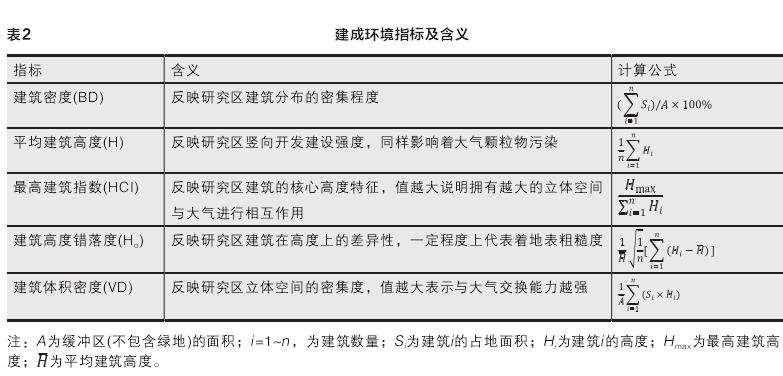

4)选取的公园绿地对外开放,便于实测。依托0.5m分辨率的GoogleEarth高清遥感影像及现场实地踏勘,最终选取了10个公园绿地作为研究及实测对象。在上述考虑因素的基础上,现实情况中难以找到10个规模相近的绿地,因此将研究样本按照面积与功能进行分类,依据《标准》,可分为3个综合公园、3个社区公园、1个专类公园和3个游园(图1)。同时,依据《标准》对于上述4类公园的面积要求,10个公园可分为小于1hm2的小型公园绿地(3个)、1~10hm2的中型公园绿地(4个)及大于10hm2的大型公园绿地(3个),公园类型与公园规模之间存在联系。

1.3 公园绿地及周围建成环境空间特征指标

公园绿地数据来源于2020年12月0.5m分辨率的遥感影像图,依托ArcGIS平台,通过人工目视解译的方式,精确提取公园绿地的边界及绿色植被覆盖区的矢量数据。周围建成环境数据主要为绿地周边的建筑,来源于BIGEMAP网络电子地图,可下载带有建筑外边界轮廓及高度的矢量数据。结合现场调研进行人工核验,提高建筑数据的精度。

1.3.1 公园绿地的总体特征指标

从公园绿地规模与绿化覆盖率两方面衡量公园绿地的总体特征。绿地规模即绿地边界围合的面积,绿化覆盖率则是绿地中绿化覆盖区占整个绿地的比例。这2个指标通过高分辨率影像解译的绿地边界及绿化覆盖区的矢量数据计算得来。

1.3.2 公园绿地的绿色空间格局指标

采用形态学空间格局分析(Morphological Spatial Pattern Analysis,MSPA)衡量绿地的空间格局,该方法基于腐蚀、膨胀、开闭运算等数学形态学原理,测度景观结构连接性[20],由此得到绿地的7种形态格局(表1),近年来被运用于城市1km街区中的绿色空间与PM2.5,以及城市绿地与热环境的研究,发现不同形态格局与PM2.5浓度、热环境指标具有显著相关性[21-22]。该方法还能以可视化方式呈现绿地的不同空间形态,对于指导规划建设具有重要意义,然而该方法在公园绿地的研究中鲜有运用。以每种形态格局的面积占该公园绿地面积的比例作为绿色空间格局的衡量指标(以下简称“MSPA指标”),从而尽可能消除不同绿地面积差异的影响。

1.3.3 公园绿地的周围建成环境指标

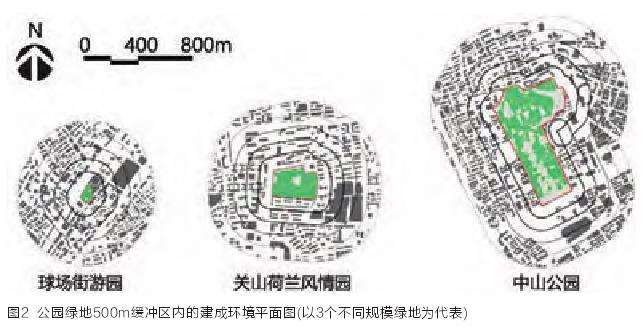

从密度、高度、三维体量3个方面选取了5个指标衡量周边建成环境的空间特征[23](表2)。鉴于公园绿地对PM2.5的影响可延伸至周围400m[14],依托ArcGIS,以各个公园绿地的外轮廓为边界,进行100、200、300、400和500m共5个层次的缓冲分析(图2),并计算5个缓冲区内(不包括绿地自身)5个指标的数值。这些指标均为单位面积(或单位高度、单位数量)上的值,也可减小因绿地面积差异造成的影响。

1.4 PM2.5实地测量

选择污染最严重的冬季时期(2020年12月—2021年1月),并且无雨雪、风速较低的连续晴朗天气进行PM2.5测量。每个绿地进行2轮实测,每轮实测均为1天,在每天的9:00—12:00、12:00—15:00、15:00—18:00开展。由于10个绿地位于主城区不同区域,通过绿地内外设点监测,以PM2.5消减量作为研究指标,减小因PM2.5背景浓度及测量日期差异造成的影响[24]。绿地外部测量点设置于空旷、硬质地面场所,能反映周围环境的PM2.5污染水平。依据绿地规模、绿地内部空间的可达性,于绿地内部相对均匀地设置4~6个测量点,以其平均浓度代表绿地内的PM2.5污染水平。PM2.5消减量的计算公式如下[25]:式中,ΔC表示公园绿地的PM2.5消减值;Ck表示固定参照监测点的PM2.5浓度;Ci表示内部监测定点的PM2.5浓度;n表示公园绿地的内部监测点数。

绿地外部、内部测量点分别采用TSIAM520粉尘仪、TSI8534粉尘仪,通过三脚架固定在1.5m高度,即亚洲成年人平均呼吸高度。内外测量同时进行,以相同时间间隔记录数据,每10s记录一次数据,记录3min,每台仪器每个点得到36组数据。由于仪器之间的测量值存在一定微小误差,测量前以TSIAM520为参照,对TSI8534进行校准[26],得出校准公式如下。

式中,C0表示TSIAM520仪器测得的PM2.5浓度值;C表示TSI8534仪器测得的PM2.5浓度值。

2 结果与讨论

2.1 公园绿地的PM2.5消减量分析

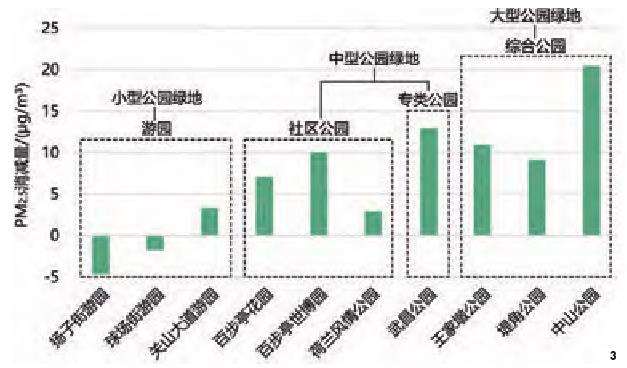

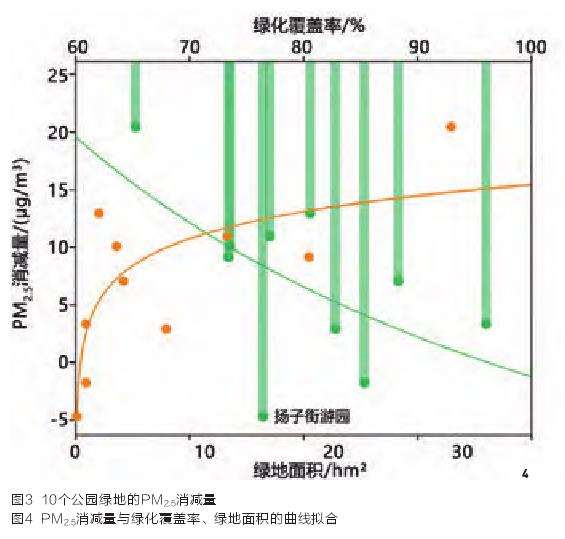

首先,公园绿地规模不同,对PM2.5浓度的消减能力也不同,PM2.5消减量的整体趋势表现为大型公园绿地>中型公园绿地>小型公园绿地(图3)。其中,2个小型绿地(扬子街游园与球场街游园)的PM2.5消减量为负值,即绿地内的PM2.5浓度高于外部,说明绿地规模达到一定范围是其产生PM2.5效消减作用的前提。研究表明,1hm2以下的绿地面积对PM2.5无显著影响[19],王兰等亦提出针对小型绿地适宜采取集中布局,使绿地达到一定规模[27]。

在小型绿地中,受其自身绿量的限制,未能完全发挥PM2.5的消减作用;当其存在较密集的植被时,也使得内部PM2.5难以扩散出去。因此,在绿化覆盖较小的区域,相较植物的吸附滞尘功能,气流运动带动PM2.5的扩散,成为影响该处PM2.5浓度的主要原因。通过单因素方差分析,揭示不同规模绿地对PM2.5的消减是否存在显著差异。结果表明,数据满足方差齐性检验,3个规模等级的绿地之间,仅小型公园绿地与大型公园绿地的PM2.5消减量在0.05水平上存在显著差异,平均消减量相差约14μg/m3。

其次,不同公园绿地的PM2.5消减量由大到小排序为综合公园>专类公园>社区公园>游园(图3),这与各类绿地的规模有关。一般来说,综合公园面积大于10hm2,专类公园面积大于2hm2,社区公园面积大于1hm2。但本研究的专类公园只有1个,未来有待选取更多样本量进行证实。该结论在既往研究仅针对城市绿地大类进行的PM2.5消减量差异分析的基础上,进一步推进了公园绿地的中类绿地的PM2.5消减差异,揭示了综合公园在提供游憩功能的同时,也具有最显著的PM2.5消减效应,因此这也是绿地布局值得关注的地方。不同类型绿地的单因素方差分析数据亦满足方差齐性检验,4类公园绿地之间,仅游园与综合公园的PM2.5消减量在0.1水平上存在显著差异,但在0.05水平上差异并不显著。

2.2 公园绿地总体特征对PM2.5的影响

采用绿地面积、绿化覆盖率2个指标衡量绿地的总体特征,表征绿地的绿色空间总体情况。通过相关分析揭示10个绿地的总体特征与PM2.5消减量之间的关系。结果表明,PM2.5消减量与绿地面积呈显著的正相关关系,相关系数为0.723(P<0.05),说明绿地面积越大,越有利于PM2.5的消减。

然而,绿地的绿化覆盖率与PM2.5消减量无显著相关性,相关系数为-0.544(P=0.104),这与既往研究中针对街区进行的绿化覆盖率与PM2.5的研究结果不同[6]。对于绿地这一用地类型,得益于绿地本身的高绿量(如在本研究中,10个绿地的绿化覆盖率都在65%以上),因此其绿化覆盖对PM2.5的消减影响较小。然而,需要注意的是,PM2.5消减量随绿化覆盖率的增加呈现明显的下降趋势,尤其当去除扬子街游园以后,则二者相关性显著(图4)。绿地的绿化覆盖率越大,绿地中的植被种植往往越密集,除了绿地的吸附滞尘作用外,一定程度上影响了内部的气流运动,导致PM2.5不易疏散[28],尤其在大型公园中,绝非倡导森林式布绿。

对于适宜的绿化覆盖率阈值,当前研究仍主要集中在城市街区这个对象上,例如,在37个街区样本的研究中,街区绿化覆盖率适宜控制到30%左右[6]。但对于绿地这类用地而言,学者多数从公园绿地、附属绿地、广场用地等绿地类型的角度进行探索,一般来看,它们的绿化覆盖率依次降低,PM2.5浓度也依次升高[8]。公园绿地合理的绿化覆盖率亟待更多样本量的研究,以便确定绿地面积规模达到一定程度以后,为了更好地提高绿地的PM2.5消减能力,可降低的绿化覆盖率值有多少。

进一步采用曲线拟合分析,揭示公园绿地对PM2.5消减的影响规律。经过多种模型的测试,包括线性、二次、三次、对数、指数等,通过模型的显著性、F值、R2等指标,得到绿地面积与PM2.5消减量在对数模型上拟合优度最高(图4)。PM2.5消减量增加的幅度随绿地面积的增加逐渐趋缓,这意味着单纯增加绿地的规模所带来的消减效益并不高,面积超过一定范围后消减率开始下降,随后逐渐趋于平缓。由于本研究的限制,要得到准确的绿地规模阈值仍需更多的绿地样本量。即便如此,相关研究表明,不论是绿地规模还是街区中的绿化覆盖率、三维绿量等绿色空间数量,对PM2.5浓度的影响均呈非线性,存在饱和点[6],且该规律特征也存在于绿地的降温[29]、增湿[30]等其他生态效应。

2.3 公园绿地绿色空间格局对PM2.5的影响

以MSPA指标衡量的绿地空间格局反映了绿地的不同形态,可以进一步将其拆分成3类格局——点面、边界、廊道,点面对应着孤岛与核心,边界包含边缘与孔隙,廊道则由环线、桥接与分支构成。

以7个MSPA指标作为自变量,PM2.5消减量作为因变量,通过逐步回归探索绿地空间格局对PM2.5的影响。为了减少由于各个绿地大小不一而产生的干扰,采用加权最小二乘回归,以绿地面积作为权重进行回归分析。由裘3可知,模型通过了0.01的显著性检验,可解释65.7%的绿地空间格局对PMz.步肖减的影响。或许由于样本量限制,此次回归分析仅核心与分支2个指标显著且纳入模型。从2个指标的回归系数可知,绿地中越少的核心与分支越有利于pMZ:的消减。此外,相比分支而言,核心对PMz.步肖减的贡献度更大。

鉴于实证研究难以完全平衡外界因素的影响,因此筛出的绿地数量有限。绿地的7个MSPA指标对pMZ:的影响与既往研究中针对城市街区中绿色空间的MSPA指标,或采用景观格局衡量绿地空间格局,存在较大的结果差异。

1)点面格局上,仅核心对PM2:的消减起显著作用。然而在街区中,它往往起到相反的作用,拥有较多核心的街区,其pMZ:浓度往往较低,主要是由于核心所呈现出的集中连片、优势的绿色空间格局,发挥着较大的生态功能。对于绿地而言,因其自身的大本底优势,即使采用小核心、分散式的布局,也能促进pMZ:的消减。类似的现象也出现在城市不同功能单元中的绿色空间消减pMZ:的研究中,绿地单元中的绿色空间适宜采用分散布局,与居住、商业等单元的结果相反[31]。亦有研究发现,在直径1km的研究单元中,核心与pMZ:浓度呈显著正相关[32]。因此,为了有效提高绿地消减pMZ:的能力,需要有针对性地采取空间设计。孤岛在本研究中并未产生显著影响,但它在城市街区中往往不利于pMZ:的消减,主要是由于它所呈现出的破碎化空间格局。

2)廊道格局上,分支在绿地与街区中对PM2.5的影响起到相似的作用,由于仅一端连接着其他绿色斑块,常常暴露于核心绿色斑块之外,未完全发挥其连通性功能,较高的分支比例不利于PM2.5的消减。桥接与环线未表现出显著的影响,但在城区范围1km网格街区的研究中,它们与PM2.5浓度有显著的负相关关系[33]。作为分别连接着不同核心、同一核心的线性廊道,或许受到处于绿地空间中的制约,导致它们消减PM2.5未起到明显的作用。

3)边界格局上,孔隙与边缘均未表现出对PM2.5的显著影响,它们一定程度上反映了绿色斑块的形状复杂度。在绿地单元中,绿色空间适宜采用简单的形状,而在居住、商业单元中则要求复杂形状,才可促进PM2.5的消减[31],这与本研究有着相似的结果。因此,在绿地中,针对其绿色空间的边界格局,无须进行过度的复杂化。

2.4 公园绿地周围建成环境对PM2.5的影响

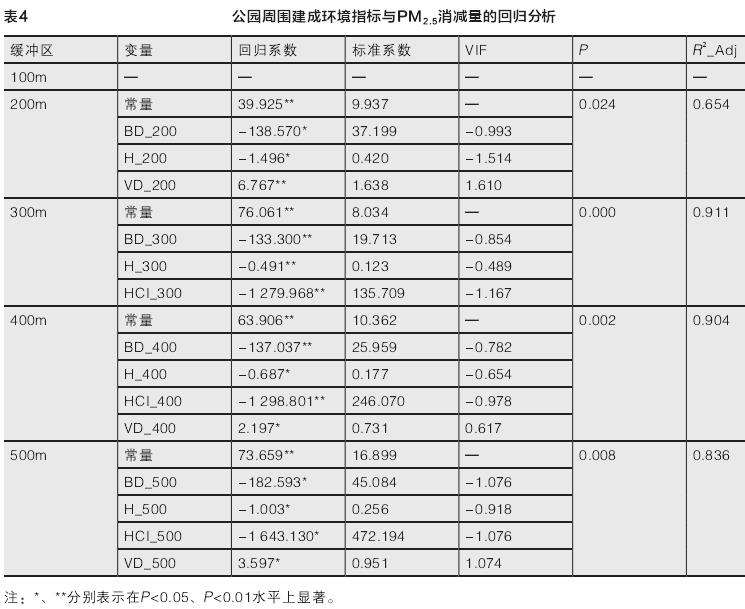

10个公园绿地的周围建成环境类型较为相似,社区公园、专类公园、游园周围主要为居住区,综合公园周围以居住为主,局部配套商业区,但空间形态有差异,如居住密度、建筑层高等。因此,研究筛选的5个建成环境指标反映了建筑布局的布局密度、竖向形态和三维体量。以PM2.5消减量为因变量、5个建成环境指标为自变量,亦采用加权最小二乘回归方法,分别对5个缓冲区进行分析,得出对PM2.5消减具有显著影响的建成环境指标(表4)。

结果表明,5个缓冲区的模型显著性与拟合度随缓冲范围的增大呈先增加后减小的趋势,在300m缓冲区时达到最大,说明公园绿地周围300m范围内的建成环境对PM2.5的消减影响最大。其中,100m缓冲区的模型未纳入具有显著性的建成环境指标,其余模型中,纳入的指标具有差异性。即便如此,从不同模型的回归系数来看,同一指标对PM2.5消减量的影响存在相同的正负关系。

1)布局密度方面,建筑密度是既往研究最常用的指标之一,所得结论基本与本研究相符,即街区中建筑密度越低,PM2.5浓度也越低[34-35]。本研究进一步揭示出较低的建筑密度,可对毗邻公园绿地的PM2.5消减具有促进作用。

2)竖向形态方面,平均建筑高度与最高建筑指数均对绿地的PM2.5消减起消极作用,建筑高度错落度则无显著影响。一般来说,研究区的平均建筑高度对PM2.5浓度的影响具有明显的转折点[36],当高度达到一定区间时能加重污染。本研究不同缓冲区的平均建筑高度普遍在15m以上,导致对周围公园绿地的PM2.5消减起到消极作用。

最高建筑指数较少应用于PM2.5的研究领域,虽然黄垌茗通过对杭州下沙经济开发区以500m进行的街区单元划分研究发现,最高建筑指数与PM2.5浓度无显著相关[23],但本研究揭示其对绿地的PM2.5消减具有重要影响。建筑高度错落度反映了研究区建筑高度的差异程度,既往研究中存在类似的指标——建筑高度标准差,在15个城市街区尺度的研究中,该指标起到显著影响的也仅3个[37],说明该指标对PM2.5的作用相对有限。

3)三维体量方面,建筑体积密度越大,绿地的PM2.5消减量也越大,这与街区建筑体积密度和PM2.5浓度之间的负相关关系相符[24]。建筑体积密度越大,说明研究区中与大气交换的立体空间范围越大,不仅有利于PM2.5的扩散流动,实现PM2.5浓度的降低,也有利于增加绿地吸附沉降的概率,增加绿地的消减量。

由于周围环境难以完全控制,或许存在污染源差异,后续研究针对其他城市有更多可选绿地时,将进一步平衡周围建成环境的相似性。总体来说,这些建成环境指标与PM2.5消减量之间的关系,与它们在街区中的研究具有相似的特征,这些特征为公园绿地周围建成环境,从改善街区自身的空气质量及提高绿地PM2.5消减量的双重维度,均提供了明确的优化调控指引方向。

2.5 研究启示

依据公园绿地总体特征、绿色空间格局、周围建成环境与PM2.5消减的定量分析,它们均影响绿地的PM2.5消减效益,可提出以下优化调控策略。

1)公园绿地的总体规模需达到1hm2左右,方能较好地发挥其PM2.5消减作用,因此对于口袋公园,避免密集的林木种植,疏透的绿色空间较为适宜。规模较大的绿地可适当降低整体绿化覆盖面积,通过更丰富的景观要素,增加PM2.5的消减效果。

2)公园绿地的绿色空间格局方面,优先考虑核心绿色斑块与单边联系绿廊的布局。不同于街区,公园绿地的核心斑块不宜采取集中式的布局,而应分散布置,通过设置水系、园路等要素,将其进行适当的分割,这有助于增加区域内的流动性以疏散PM2.5。在绿地中,分支往往对应着从核心斑块延伸出的乔灌木廊道,为了增强这些绿廊的连通性,需避免过多的分支出现,可进一步将其延伸至其他核心斑块,形成完整的廊道。

3)对于公园绿地周围环境,应重点关注绿地外围300m范围内的建成环境,按照不同建成环境指标对PMz.步肖减的贡献程度,有针对性地采取不同层面的调控措施。首先,应优先考虑最高建筑指数所反映的核心景观高度的管控,在新区规划时划定限值,在旧区改造时,根据片区整体形态进行调整。其次,控制建筑密度,在密度较高的老城区、城中村等区域,在满足规划调控的前提下进行整体重建或局部更新时,减少建筑的簇拥度与拥挤度。再者,控制建筑高度,避免较高建筑密度导致街区通风不畅,从而引起pMZ:的滞留。最后,可适当增加建筑体量,增加与大气接触的建筑裘面,提高pM;:的消减效应。

3 结论与展望

3.1 结论

1)公园绿地规模越大,其pMZ:消减量往往也越大,整体趋势为大型公园绿地>中型公园绿地>小型公园绿地,综合公园>专类公园>社区公园>游园,其中大型公园的PMz.步肖减量与小型公园在0.05水平上差异显著,综合公园的PMT箭肖减量与游园在0.1水平上差异显著。

2)公园绿地规模与PMz.步肖减量呈显著正相关关系,绿化覆盖率对pMZ:的消减虽未显著相关,但具有潜在影响,覆盖率较高的绿地消减量较低。

3)公园绿地的绿色空间格局方面,仅核心与分支2个指标纳入回归模型,对PMz.步肖减具有显著影响,核心与分支越多的绿地,其PMz.步肖减量越少,其中核心的贡献度更高。

4)公园绿地周围建成环境方面,除建筑高度错落度未纳入回归模型外,其余指标在不同缓冲区的模型中均发挥着相似的作用,尤其需注重300m范围内的4项指标管控,其优先次序为最高建筑指数、建筑密度、平均建筑高度、建筑体积密度。

3.2 展望

本研究通过实测的方法,对武汉市公园绿地的PMz.步肖减量及其影响因素进行了较为全面的探讨,但仍存在一些不足之处,有待后续研究进行解决。首先,在现实中,难以找到一个公园绿地完全不受外在环境的影响,后续研究可以对其他城市进行实测,增加公园绿地数据,选取综合公园、社区公园、专类公园、游园等各类型绿地进行分析。

其次,考虑绿地周围环境的差异,可选取同种类型绿地,对比周围环境差异下绿地对PM2.5消减的差异性。最后,通过反演、数值模拟等手段,更易于控制变量,探讨不同绿地消减PM2.5的影响因素。对于实测,可补充更多天数的实测,当前针对每个公园绿地进行了连续2轮的实测,但受限于设备、气象环境等约束,仅完成了一个季节的实测,未来可增补实测天数,增加数据量,为更加客观准确地分析结果奠定基础。