武汉不同尺度弱势群体如何公平获取公园游憩服务?

文章目录导航(TOC)

不同尺度弱势群体对公园绿地潜在供给与实际游憩服务获得的响应差异及其影响因素

摘要:社会分层和空间异质性加剧使得弱势群体获得公园游憩服务的公平性问题日益凸显,探究弱势群体的公园绿地潜在供给和实际游憩服务获得的差异仍是一项重要任务。选择中国武汉市24个具有明显社会层级和空间异质性的小区,从居住区和个人2个尺度研究了不同弱势群体获得公园绿地潜在供给和实际服务的公平性差异,并分析了2个尺度中弱势因素对获得游憩服务的交互影响,以及影响游憩服务获得的主要因素。结果显示,老旧小区的公园绿地潜在供给以及实际游憩服务与新小区没有显著差异,但生理弱势是影响居民获得游憩服务差异的主要因子,而不同尺度的非生理弱势因素交互则会明显削弱居民可获得的单次游憩服务量。

此外,居住区尺度小区周边设施对居民可获得的公园游憩服务的影响大于小区内部条件和居民个人社会经济特征。研究结果明确了城市建成环境对不同弱势群体获得公园游憩服务的公平性影响差异,对快速城市化地区弱势群体公平获得公园游憩服务的改善具有重要帮助。

随着快速城市化的推进,全球许多城市表现出高度的社会分层特征,这加剧了城市公共服务资源配置的不平等性[1-2]。公园绿地是一种重要的公共服务资源,具有缓解热岛效应、保护生物多样性、提供休闲游憩、促进社会交往等重要功能[3],对改善居民身心健康、提升社会凝聚力具有积极作用[4]。研究显示,经济条件和住房需求差异引发了城市公园绿地在居民可达性范围内的不均衡分布[5],造成了居民从公园绿地中获得的许多利益的不公平性[6]。快速城市化地区的居民如何获得充足和公平的公园绿地服务,已成为当前城市可持续发展面临的重要挑战。

已有研究对城市公园绿地公平性的探讨主要涉及数量均等[7]、空间公平[8]和社会公平[5]3个方面。20世纪60年代,西方学者普遍认为绿地公平是指空间单元内人均享有的公园绿地服务量的均等,因此在城市公园绿地公平性评价上多采用人均公园绿地面积、绿地率等指标。这些指标虽能反映资源数量上的平等分配,但忽视了公园绿地的空间分布及其引发的服务公平性差异。

20世纪70年代以后,西方学者开始关注公园绿地效益在空间布局上的最大化[9],绿地公平性研究进入空间公平阶段。20世纪末至21世纪初,西方学界的公平性研究开始更加侧重于公民权利和民主价值[9],其中低收入者、老年人、女性、少数族裔等弱势群体能否公平享有公园绿地是研究中的热点问题[10-11]。

中国早期的绿地公平性研究同样起步于绿地数量供给公平性研究,如人均绿地面积、绿地率、绿化覆盖率等成为衡量城市绿地分布合格与否的重要指标[12]。1995年,陆大道院士第一次在地理学研究中使用可达性概念[13],随着地理信息系统技术的发展,我国涌现出大量基于居民出行可达性评估公园空间分布公平性的研究,其中常见的可达性测度指标包括居民出行的实际距离[14]、时间成本[8]等。尽管这些方法揭示了公园绿地潜在供给的公平性,但不同社会群体间的公平性差异以及公园绿地的实际服务则很少被关注。社会公平强调所有居民平等获得公共服务的机会,特别是满足行动能力有限或其他特殊群体的需要[15]。在最近的研究中,我国多位学者揭示了国内不同人群间存在绿地资源分配不公的现象。如刘艳艳等[16]指出广州市高收入群体拥有较高的绿地供给水平。

中国在过去的30年里经历了快速的城市化,持续的社会经济发展引发了人们对公共绿色空间资源能否被公平获得的担忧。大部分老旧或低建造成本的社区仅能满足基本的绿化功能,难以提供足够的娱乐设施或活动空间。同时,由于安全和生理能力等原因,一些老年人不得不在家附近范围内寻求可供休闲的公园绿地。深入探究中国城市背景中不同弱势群体对公园绿地潜在供给和实际游憩服务获得的差异,有利于为决策者应对社会老龄化的严峻挑战提供有效帮助。

本研究选取中国武汉市为研究背景城市并开展不同弱势群体的公园绿地服务公平性研究。研究目的包括:

1)从居民个体和社区2个尺度揭示不同弱势群体获得公园绿地潜在供给和实际服务的公平性差异;

2)明确居民个体和社区尺度弱势因素对弱势群体获得公园绿地服务的交互影响;

3)揭示影响弱势群体获得公园绿地服务的关键因素。

1 研究方法

1.1 研究区域概况及样本选择

武汉是中国中部的特大城市,2020年常住人口达到1232.65万人,其中年龄超过60岁的老年人口占比已经达到17.23%,老龄化现象显著。截至2020年,武汉市现存的建造于2002年之前的老旧居住小区有3755个,2002年及之后新建的居住小区有4345个。将2002年以前建成的老旧小区划分为居住区水平的弱势群体,将2002年及以后建成的小区划分为非弱势群体。

在个人尺度上,受生理机能衰退的影响,老年人可接受的出行距离比中青年人小,可获得的游憩服务机会也相应减少[14]。本研究将60周岁及以上的人群划分为弱势群体。此外,研究显示低收入人群在住房区位选择、交通出行、时间安排等方面都面临着不利于开展绿地游憩的困境[17]。以2019年武汉市人均可支配收入(约为每月3511元)为参照,将月收入低于3000元的人群划分为弱势群体。

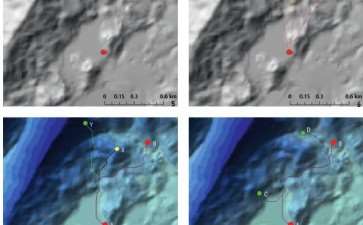

为充分揭示社区及其周边建成环境对居民获得公园绿地服务公平性的影响,研究以中山公园边界线为基础,分别绘制1、2、3km缓冲区,并将其与8条方向线进行空间叠加,以此作为样本小区选择的参照(图1)。我们在每个缓冲区内选择老旧小区和新小区各4个,并确保每个缓冲区的每个方向上均有1个新小区和1个老旧小区分布。此外,为确保所选小区之间具有可比性,我们将所选小区的面积控制在1.5~4.5hm2范围内,最终选择了老旧小区与新小区各12个作为此研究的对象(表1)。

1.2 数据获取

为了解不同居住小区居民对周边公园绿地的使用情况,于2018年5—12月对24个样本小区内的居民进行了问卷调研。调查问卷主要分为三部分,第一部分为居民使用周边公园及其游憩出行情况,包括最常到访的公园、进入的公园入口、公园使用频率、出行方式、对公园的评价等;第二部分主要了解居民对其小区内绿地的使用情况,包括使用频率及优劣评价;第三部分是受访者的社会经济特征,包括性别、年龄、月收入、受教育水平等。每个小区均发放了至少60份的调查问卷,总计发放1489份,获得有效问卷1469份。

1.3 公园绿地潜在供给与实际游憩服务量化

为获得各居住区周边公园绿地的潜在供给情况,我们利用ArcGIS10.6软件进行了网络分析。我们以各居住小区出入口为网络分析的起点,以80m/min的平均步行速度为标准计算时间阻力值,构建各小区居民步行15min的出行范围。这一范围内的公园绿地数量及面积被统计用于揭示居住区周边的潜在公园供给。

居民实际可获得的游憩服务基于问卷调研数据计算量化。这里的实际游憩服务是指居民对公园的年度综合使用量、到访公园数量、到访公园总面积、到访公园频率、服务供给效率,及其在居住区尺度上的人均水平。公园年度综合使用量和游憩服务效率计算公式如下:

式中,T为公园年度综合使用量;Si为居民到访i公园的面积;Fi为居民使用i公园的频率。

式中,A为居民的服务供给效率;T15min为居民步行15min范围内公园的实际年度使用量;ΣSj-15min为居民步行15min可达范围内的公园绿地面积。

1.4 弱势群体对游憩服务供给响应的尺度差异及影响因素

首先采用曼-惠特尼U检验,分别在居住区和个人尺度上,判断弱势群体与非弱势群体在公园绿地潜在供给和实际游憩服务方面是否具有显著差异。为深刻理解不同尺度上弱势因素交互对游憩服务的影响,将新、旧小区和居民的年龄、月收入进行交互关联,最终将弱势群体与非弱势群体划分为8种类型:旧小区低收入老年人(142人)、新小区低收入老年人(116人)、旧小区中高收入老年人(102人)、新小区中高收入老年人(121人)、旧小区低收入中青年人(173人)、新小区低收入中青年人(137人)、旧小区中高收入中青年人(315人)、新小区中高收入中青年人(363人,非弱势群体)。随后采用Kruskal-Wallis检验方法对这8种类型人群的游憩服务情况进行方差分析,以揭示居住区和个人2个尺度弱势因素的交互影响。

为探究弱势群体获得游憩服务的影响因素,研究对公园游憩服务与居住小区周边设施条件、小区内部条件、居民社会经济身份特征(表2)进行Spearman相关性分析。最后,以居民实际获得的游憩服务为因变量,各层级影响因素为自变量分别建立多元回归模型,揭示居民游憩服务获得影响因素间的层级关系。