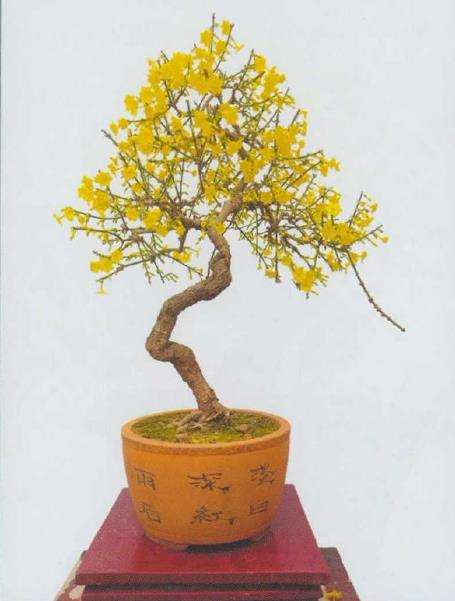

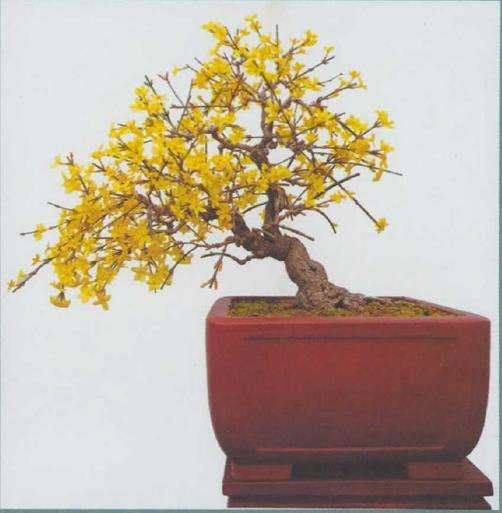

他家中有两盆迎春花盆景 图片

访问量:0冯森洋

春天像个不愿上学的学生被人从厚重的冬被中扯拽出来,一张鲜甜的冷脸上还挂着冰雪。为了迎接春天,梅、桃、玉兰,所有的春花都倾其所有,于料峭春寒中不及长叶便吐蕊了,就像米饭还未开蒸,菜肴便悉数上桌酬客,唯恐将客人饿跑了。

早春之花,便是这样殷切。万千徕春之花,我家唯有迎春。

家中这株迎春是从邻居家压条繁殖来的。邻居门口有一座垫了条半米高、一米宽、三米长的沙土台,左侧种了一株银桂,右侧植有一罄口蜡梅和迎春,较之蜡梅和桂三十年树龄,十年的迎春还算年轻。进入腊月,蜡梅先放,香味雅致幽清,令人肺腑陶醉。迎春紧随其后,不过迟上三日便挂上一串串金色小喇叭,犹如一对黄金姐妹。邻居压条得了四五新苗,生根后的翌年,赶在开春前入了我家老宅的庭院,补位前年冻死的柑橘。

老宅庭院的种植条件不佳,铺着青石砖,仅半米见方的空地,它竟磕磕绊绊活了,一来我家,靠近地面的枝条便萌发了嫩绿的新芽,赶上了早春,伫立在鸡舍旁,金英翠曹,黄花满枝。每次见到来拜年的客人站在冷风中兴致盎然地赏花,我们就后悔没让它入盆。

对于迎春花,知她爱她甚深的还是邻居这位老花痴。除却门口这株地栽大迎春,他家中有两盆迎春盆景。修剪过后,花量也稀疏,杂乱的旁枝被理得只剩一截主干,凹出个不凡的造型,与门口繁茂多枝、交叉成阵的地栽树一比,显得文质彬彬,很有修养。

大概是五行缺土,我苗养花草很艰难,在花市买的蕙兰、剑兰、蝴蝶兰年宵花只有一冬之寿。老人家中花财万贯,贵重的花木难以细数,他如此看重迎春,有点出乎我的意料。一直以来,本省田间地头在春季除了青青麦苗余下全种了油菜,每到了春日成片成海,黄金铺地,一派豪华的阵仗,同样金色的迎春在本地人眼中便不十分稀罕,老爷子这一生万事要强,架警不群,种花的格调也求高,他将迎春公然种在门口迎客,让不懂花的我对迎春另眼相看。

是啊,早春时分,万木霜天冻欲折,它却开得高高兴兴,开得金光闪闪,什么条件也不提,着实让人感唱。虽然明白花草万类,各有秉性,有些花就是爱冷,但若把它与温室的花草等同看也着实不公平,实在忍不住想再夸她两句。

有了这丛小迎春,我常在冷风中于花前呆立许久,越看越喜欢。人类有亲密圈,热情有个亲疏远近,但花草是人间的小狗,对谁都这么友善,譬如这迎春花,不开则已,一开惊人,金黄的花骨朵压满枝条,并不逊色邻家。

对此老人家很满意,他说“今日春色,九分半归我,剩下半分在你家”。我盘活了迎春,向他证明了不是糟花人,他许诺来年再给我一株蜡梅小苗。(作者系湖北生态工程职业技术学院副教授)