浅谈小微绿地改造提升——以2017年大兴新城为例

张楠 (大兴区林业工作站,北京大兴 102600)

摘要

随着城市化进程迅速发展,大兴新城也在不断更新改造,拆违建绿、留白增绿等举措是在城市修补理论指导下作为城市精细化管理的重要补充,建设小微绿地既可以改善大兴生态环境,又可以给人们提供更舒适的生活空间。以2017年大兴新城小微绿地为例,通过资料收集、现场调查,分别从居住型、交通型、综合型3个属性,分析使用情况及产生的问题,并提出改造提升策略,以探寻出更人性化、舒适度和利用率高的城市小微绿地建设思路。

关键词

大兴新城;小微绿地;改造提升

目录

城市绿地建设是城市环境建设中的核心。:“城市管理要像绣花一样精细,越是超大城市,管理越要精细”。在绿地的精细化管理下,小微绿地的建设是修补城市的一项重要举措。大兴区在上级指示精神下开展了前期的绿地调研、评估、选址等一系列工作,落实了小微绿地建设任务。

2017年大兴新城小微绿地建设工程涉及34个地块,4.3万㎡,项目中70%的地块面积小于1000m2。小微绿地具有周边居民和行人可达性高、利用率高等特点。因此,项目的建成将会极大改善居民的生活、工作环境。

通过分析大兴新城小微绿地现状使用情况,得出小微绿地改造提升策略及发展方向。分别从小微绿地人口、功能分区、植物配置、设施、边界、铺装6个方面分析如何进行改造提升;从以人为本、功能结合、创新3个方面分析了小微绿地发展方向。以期为小微绿地建设提供更广阔的思路。

1 小微绿地

1.1 小微绿地的概念

小微绿地是指城市中规模较小的绿地,亦称之为“口袋公园”“袖珍公园”,常呈斑块状散落或隐藏在城市结构中,具有一定游憩功能的绿化活动场地,提供休闲活动、文化交流、展示城市文明等功能,主要为周边居民服务。小微绿地能在很大程度上改善城市环境,也能适当满足高密度城市的人们对公园的需求。

1.2 小微绿地的功能属性

小微绿地的功能属性主要是以游憩服务为主的社会服务功能,小微绿地在保护城市环境方面也有重要影响,如净化空气、吸收有害气体、改善城市小气候等。

1.2.1 可达性较高

小微绿地采取“小半径、分散式”服务模式,因其面积小、分布灵活的特点,极大提高了使用人群的可达便捷性,为居民日常游憩提供邻近便利。这种高密度环境下的邻近便利性,既能节约居民户外出行时间成本,又能提升居民生活幸福感与获得感,对改善现代社会中各类人群的身心健康具有重要意义。同时,小微绿地还能减少居民穿越城市干路的频率,降低安全风险。

作者简介:张楠(1991-),女,汉族,北京人,本科,工程师,研究方向:园林施工与养护。

1.2.2 共享包容性

随着城市化进程加快,高密度的城市布局导致大面积增加绿地的难度加大,小微绿地的小面积、嵌入式及亲民性等特点能最大化服务于周边各类人群,成为社区居民相互交流、行人安全穿行、驻留休憩的场所。与大体量公园绿地拥有体系完整的功能和场所分区不同,小微绿地的设施和活动场地通常相对单一且较集中有限,但弱化的边缘、灵活多点的分布,使其在使用上具有更大的包容性,不管是周边的居民、路过的行人,还是城市中运动慢跑的青少年等,都能为其提供一个安全舒适的城市栖息地,能最大限度地包容不同的行为活动,推动城市存量空间的活化与利用。

1.2.3 服务目标针对性

小微绿地服务的包容性与针对性并不冲突,小微绿地的规划设计充分考虑周边使用人群的需求。因其所在位置会在功能定位和空间安排设定相对具体服务人群,在任何人都可以使用的前提下,重点服务周边常用人群,根据需求展开更为精准的响应,让城市空间发生精致变化,增强老百姓的感受度、满意度。

2 小微绿地的建设意义

2.1 完善城市公园体系

2018年颁布的《城市绿地分类标准》中,按照规模、位置及功能将公园绿地分为4类(综合公园、社区公园、专类公园、游园)及6个小类。小微绿地已经划分到游园这一体系,小微绿地面积较小,分布上可灵活地置入城市空间中,能弥补城市核心区内绿地较少、绿地资源不足的现状。这些零星分布的小微绿地形式多样、设施简单,但在市民户外游憩活动中发挥着重要作用。除了具备城市公园绿地所应具备的生态、美化、防灾、游憩等功能外,也将会产生一定的社会效应,为帮助在繁忙都市生活的人们缓解身心压力,使市民出门就能逛公园,大幅提升了人民生活幸福感。

2.2 提高城市空间利用率

小微绿地虽然规模小,分布零散,功能却不单一,反而在功能上体现出对居民的生活习惯、空间行为模式精准的把控,针对分布位置特点、各类人群的需求,提供丰富多样的活动空间及设施。小微绿地应有效融合周边使用人群的需求,增加实用性,有效提高城市空间利用率。

2.3 促进社区治理

随着城市化进程加快,城市空间越来越紧张,老旧小区占比较大,绿地率不足,小微绿地的建设极大地补充了小区内外空间的绿量,增加了自然景观,供居民休闲游憩。同时,通过调整原有空间结构,真正服务于民,有利于构建邻里和谐关系,形成社区治理的共建、共治、共享的新模式,为社区治理提供进步和发展的新视角、新风貌。

2.4 展示城市文化特色

城市公共生活是地域文化的传承,也是新时代精神文明的体现。城市更新中不可忽视城市原有的风貌和生活方式,改造小微空间在弥补精神文化层面缺失的同时,也引发了市民的情感共鸣,小微绿地既承载着传播城市文化的使命,也弘扬了城市文明精神。

3 大兴新城小微绿地现状分析

以《北京城市总体规划》《北京市绿地系统规划》为指导,大兴新城范围内充分利用拆违腾退地、闲置地、边角地等实施小微绿地建设。2016-2020年大兴新城区小微绿地建设任务为10.67hm2

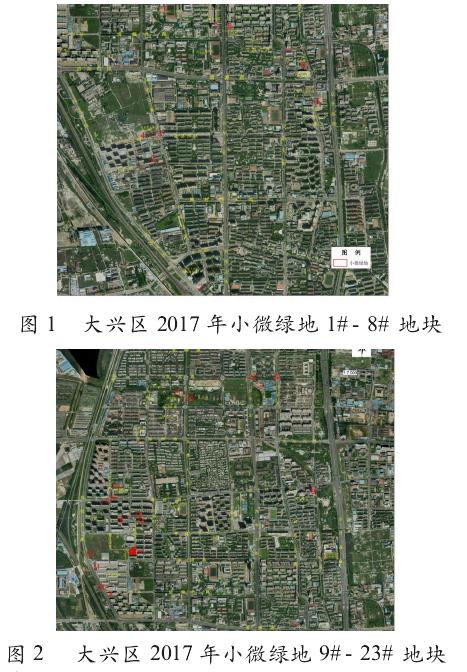

3.1 2017年小微绿地工程概况

2017年小微绿地工程主要针对大兴新城地区秃裸边角地、代征绿地等地块,共计4.3hm2进行绿化建设,涉及34个地块,各地块面积较小,分布较散,大部分现状为裸地。

3.2 工程建设地块类型及特点分析

根据2017年小微绿地所在不同区位,按照周边用地性质,分别就居住型、交通型、综合型3类进行分析。

3.2.1 居住型

本次建设的小微绿地大部分在居住区周边,如1#、2#、4#、13#、14#等,共15个地块。居住型小微绿地服务人群主要为周边居民,调查显示,使用这部分小微绿地的人群以老人和小孩为主,并且驻留时间较长,所以,设计时应充分考虑老人和小孩的需求 经现场调查,这部分小微绿地普遍存在儿童娱乐设施不足、休闲游憩场所的遮阴度不够、道路系统与人群活动习惯不符、入口位置设置欠佳等问题;座椅、树池因未做遮盖等措施,导致其变成“垃圾桶”。植物配置主要为乡土树种,如栾树、玉兰、碧桃、紫叶李、西府海棠等,长势均良好,但在树木与游憩设施的结合还需优化,居民游园时的舒适、幸福体验感有待提升。

3.2.2 交通型

本项目中交通型的地块有8个,如7#、10#、11#、12#等。交通型小微绿地多位于十字路口或丁字路口,这类绿地通常会与人行道及建筑的出入口相连,具有一定的交通功能。与沿街分布的小微绿地相比,在路口分布的小微绿地会更加开放,更加注重发挥汇聚及引导人流的功能。经现场调查2017年小微绿地使用情况,这几块小微绿地在视线引导、出入口设置和边界设计上都比较合理,但景观质量还有待提升,裸露的墙面、配电设施、水泥柱等,植物设计还应提高精细度,并且欠缺座椅、垃圾桶类必备设施。

3.2.3 综合型

项目中综合型地块有11个,如1#、3#、4#、5#等。综合型小微绿地具有商业、办公、教育属性等。保利春天12号代征绿地在这次小微绿地建设中地块面积较大,南侧是凯德商场,东侧是一条底商街,西侧紧邻主路,北侧是中学。因此,该地块承担复合功能,既要发挥游憩功能,又要有疏散人群、引导交通等功能。经现场调查,该地块场地功能分区及空间划分较合理,场地台阶的设置、地形的变化,避免了电动车、三轮车等肆意穿行;植物配置合理。该地块具有人流量大、服务时间长的特点,缺少垃圾桶、照明等设施。值得注意的是,本地块是典型的在边界设计方面疏忽行人行为习惯,导致直接踩踏草坪进入。因此,应重点考虑人的多方面需求,提高精细化设计水平,提升小微绿地使用的舒适度。

4 改造提升策略

4.1 入口

小微绿地的特点是人的可达性高,便于进入,因此,入口至关重要。居住型的入口要设在居民日常习惯进入绿地方向的位置,要充分了解周边居民的行动流线;交通型的入口应设在行人可以方便穿越街道最短距离的位置;综合型的入口应根据周边人群性质设置,如在商业区周边人流量大的方向设置入口,且根据需要在入口处设置疏散人流的小广场。入口处也应根据周边市民需要设置休息场地,部分路过的人可能只想停下来休息,而不是真正进入绿地里面。

4.2 功能分区

小微绿地面积偏小,合理利用空间尤为重要。居住型的小微绿地应考虑分开设置老人休息区和儿童娱乐区,以免相互打扰,可适当设置相对私密性空间,供游人闲谈、休息;交通型小微绿地重点考虑视线通透,功能布局应增强导向作用,位于街角的绿地应设计便于人穿行的园路;综合型小微绿地应根据周边用地属性,合理设置疏散人流的小广场、休息场地等。

4.3 植物配置

在保证适地适树的前提下,尽可能增加植物多样性。居住型的小微绿地因居民使用率高,注重植物搭配的观赏性,可适当增加观花植物,同时,在座椅旁应栽植遮阴树木,在儿童娱乐区应栽植无毒无害的植物,在老人休息区应栽植观赏性强的花灌木等;交通型的小微绿地在行车视距范围内植物应采用通透式配置,发挥交通导向作用,避免绿化影响交通安全;综合型的小微绿地植物配置应充分考虑植物的四季景观,合理配置,重点考虑植物配置与人的行为习惯之间的关系,最大化达到植物与人的和谐舒适。

4.4 设施

居住型小微绿地内的设施除了基本的座椅、垃圾桶等,可适度增加灯光照明、多功能桌椅、儿童娱乐设施等,提升小微绿地活力,发挥小微绿地更大的价值。还应考虑残疾人日常需求,如残疾人坡道、盲人标识等;交通型小微绿地的设施应发挥交通引导作用;综合型小微绿地可根据周边用地及人群性质设置各类设施,如商业区人流量大,需多设垃圾桶避免绿地内垃圾遍地,办公区可设置小品雕塑类设施提升庄严性。

4.5 边界

应重视小微绿地的边界,设置时应既鼓励行人进入又保持封闭安全感。根据周边的用地属性确定不同形式的边界,如办公区周边若不允许进入,应用围栏或绿篱等围合;居住区周边与主路相接处可设置微地形加绿篱来保障安全,降低噪声。

4.6 铺装

地面铺装可依据场地性质设置,在儿童活动区可设置保护性、趣味性铺装;老人活动区设置防滑性铺装;休息区设置普通硬质铺装。同时,可以在地面增加颜色、图案等来丰富活动空间。

5 小微绿地发展方向

5.1 以人为本

不论从人群活动、植物或设施方面,都要首先考虑人在使用时的舒适度。可适当增加廊架座椅、趣味活动场地等,丰富空间,并延长小微绿地服务时间。从人的需求出发,进行精细化设计,更能凸显小微绿地的价值。

5.2 功能结合

这是一个合作共赢的社会,当绿地与城市中其他功能结合时,很多城市问题迎刃而解。例如,将小微绿地与公交站、地铁站、卫生间等结合,既能提升绿地使用价值,又能缓解交通压力、人流量大等问题。

5.3 创新

可利用绿地宣传地方文化,在建设小微绿地时,园路铺装、植物、设施等都可融入当地特色文化。同时,高科技是未来的发展趋势,绿地建设也可融入科技理念,如加入AI智能、温度感应座椅、智能灯、无线WiFi、直饮水、充电桩等设施。

6 结语

当前,小微绿地在绿地空间结构中占据重要地位,未来,小微绿地如何在绿地规划中系统解决有布局、无结构的绿地布局现状问题值得探讨,形成通过小微绿地连点成线、织线成网的绿地规划布局,加强绿地结构化与体系化构建,支撑绿色空间的城区内外互通性、绿地分布连续性、生态功能与游憩功能完善性。以问题和需求为导向,建设资源节约型、环境友好型公共空间,以提升人民幸福感、获得感。小微绿地的建设是一项复杂的工作,需要设计师、施工方、政府等参建各方用匠人精神在大地上“雕刻”出一处处精美的小型“花园”。

参考文献:

(收稿:2024-08-08)

[1]耿超 基于城市修补的北京老城小微绿地现状改造提升研究[D].北京:北方工业大学,2019.

[2]霍瑜,城市边角空间的模块化设计研究 以平顶山小微绿地规划为例城市建设理论研究(电子版),2016(30): 14-15.

[3]李安琪、中外老城区微绿地空间比较研究[D]成都:西南交通大学,2019.

[4]刘慧,吕志坤,王嘉楠,等城市小微绿地居民出行意愿及其游憩功能影响范围合肥师范学院学报,2019,37(06):9-11-103.

[5]王昆,范宿林、园林中景观设施的布置分析 花卉,2018(10):115-116.

[6]武 浅析昆山小徵绿地景观徵更新城市建设理论研究(电子版),2022(26):16-18.

[7]周聪惠,城市徽绿地的基本属性与规划关键问题[ 国际城市规划,2022,37(03): 105-113.

[8]葛舒眉,浅析城市口袋公园建设的意义及规划设计 江西农业学报,2012,24(03): 18-22.