园林设计进阶:从单一视觉美到生态美学的4大落地策略

丁茜 (安徽广播影视职业技术学院艺术设计学院,安徽合肥 230011)

摘要

生态美学在园林环境艺术设计中的应用,随着我国生态文明建设的纵深推进,将生态美学应用于园林环境艺术设计中,不仅对于改善生态环境、保持生态平衡具有重要意义,而且有利于全面提升居民幸福指数分析了生态美学概念及将其应用于园林环境艺术设计时应遵循的原则,并提出了生态美学应用于园林环境艺术设计中的策略,以期稳步促进园林环境艺术设计可持续发展。

关键词:生态美学;园林环境艺术;植物群落;园林小品

文章目录

二十大报告指出:“大力推进生态文明建设”“像保护眼睛一样保护自然和生态环境”,强调生态对于中国现代化发展具有重要意义。作为生态的重要分支,生态美学属于人与自然和谐共生视域下的衍生学科,能为城市绿化建设持续赋能”。而园林环境艺术作为城市绿化建设的重要一环,对于促进城市生态绿色发展具有重要的现实意义。然而,由于传统园林环境艺术设计理念比较单一,忽视了对生态美学的充分利用,使得园林环境艺术设计缺乏生态功能。此情形下,将生态美学应用于园林环境艺术设计,成为当下学界研究要点。

1 生态美学的概念追溯及其应用于园林环境艺术设计的价值意蕴

1.1 生态美学的概念追溯

生态美学,本质属于生态学和美学融合形成的一门新型学科。伴随德国美学家鲍姆加登于1950年公开出版《美学》,美学正式作为一门独立学科被世人周知。美学属于人类精神文明的重要组成部分,更偏重于外在形式的景观美。而生态美学打破了传统形式美的限定,以人的“诗意的栖居”为哲学旨归,以审美生存、环境想象、生态美育等为新型美学范式,将生态学原则作为思想引领,旨在建设一种蕴含生态智慧、符合人类审美、人与自然和谐共生的中国生态美学体系同。

1.2 生态美学在园林环境艺术设计中的价值意蕴

生态美学深入应用于园林环境艺术设计中,可显著提升居民幸福指数。其一,从健康维度提升居民幸福指数。生态美学应用于园林环境艺术设计,通过打造植物群、水循环系统等,能有效拦截空气中的污染颗粒,过滤空气中80%的污染物,起到吸烟滞尘、净化空气等作用,使居民享受更为清新、健康的大气环境。其二,从精神维度提升居民幸福指数。园林不仅是城市的“名片”,更是居民进行休闲娱乐的场所,将生态美学应用于园林环境艺术设计,通过引入园林小品、打造生态廊道、构筑绿色建筑等,能打造出极具美观性的园林环境,提供相对集中的游憩活动空间,有效释放居民工作与学习压力。

2 生态美学应用于园林环境艺术设计遵循的原则

2.1 功能性原则

园林环境艺术设计的目的之一是为居民带来更便利、更舒适的活动与休闲区域。因此,将生态美学应用于园林环境艺术设计时,需在强调生态美学的基础上,注重发挥环境艺术设计的功能性。首先,园林设计应考虑不同年龄、不同兴趣的人群需求,划分出儿童区、老人区以及青年人的运动场地、休闲区、园林游览区,以此打造契合于不同群体居民需求的生活空间。其次,园林设计需注重安全性”,景观设计应避免使用尖锐材料,可使用橡胶等材质柔且防滑的材料,为居民打造一个安全的休闲区域。最后,需针对残障人士和行动不便者,设计无障碍通道、坡道以及扶手等设施,充分满足不同人群的功能性需求,打造出具有实用功能的园林环境。

2.2 生态性原则

将生态美学应用于园林环境艺术设计时应遵循生态性原则,推动园林环境艺术设计可持续发展。具体而言,园林设计需严格尊重当地地形、地貌,尽可能利用原有的地形特点,对原有园林设施进行二次改造,在确保既有水系、植被和地形不被破坏的基础上,充分发挥原有绿色植物涵养水源、保护土壤和净化空气的作用。另外,可借助生态美学,对废弃土地、植被以及砖石进行重新利用,减少废弃物的产生,推动园林景观设计向低消耗、低污染方向发展。

2.3 美观性原则

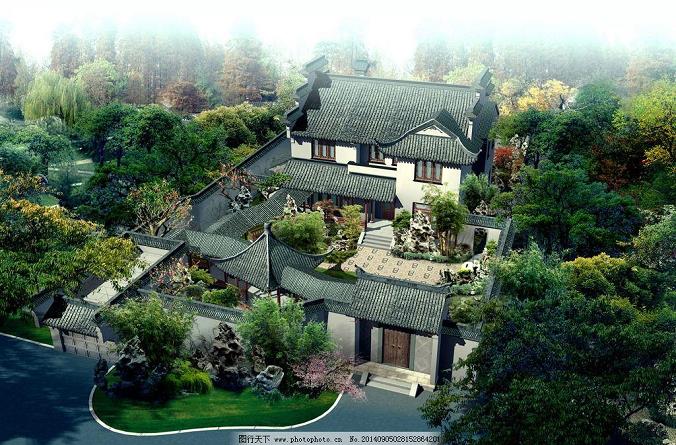

园林作为城市的绿色空间,是展示城市形象的重要“名片”,也是一种生活审美化的载体,因此,将生态美学应用于园林环境艺术设计时,需要注重提升整体美观性,为居民营造具有审美价值的生活空间。一方面,园林环境设计应合理搭配不同颜色,应基于季节变化合理选择不同的植物种类,确保四季都有景可赏。另一方面,注重提升园林空间整体层次感,从空间布局、建筑元素、植物群落配置、光影效果等层面打造层次分明的景观效果,为城市发展营造极具美观性的“优雅风尚领地”。

3 生态美学应用于园林环境艺术设计中存在的问题

3.1 植物搭配不够合理

植物是园林的构成要素,也是城市生态系统的重要组成部分,合理搭配植物群落能有效净化城市空气叫,具有重要的生态价值。然而,部分园林环境艺术设计过程中,并未深入了解植物习性、居民和生态需求,使得植物群落栽植不合理,无法充分发挥其“生态+美学”双重作用。

3.2 生态效益理念的缺失

当下,部分园林环境艺术设计更注重凸显视觉效果,设置较多喷泉、雕像等景观,或从外地运来名贵植物,以增强园林的视觉冲击感,不仅造成资源的浪费和维护成本的增加,而且破坏了区域生态系统。与此同时,部分园林环境艺术设计片面强调景观“视觉美”,大幅更改原有土壤和植被,直接影响了土壤生物群落结构,对园林环境造成负面影响。

3.3 水体景观设计生态性不足

首先,部分园林水体景观设计并未改善水质,以致水体被污染和生物多样性受损。其次,部分园林水体景观设计忽略了对防洪、排涝功能的发挥,导致水资源的浪费。最后,部分园林水体景观设计大幅破坏了原有地貌、地形,对生态环境造成不利影响。

4 生态美学在园林环境艺术设计中的运用策略

4.1 打造个性化植物群落

植物群落具有净化水体和空气、美化景观、改善土壤结构的作用,对于保障城市生态系统稳定性具有重要意义,植物群落结构越复杂,其释放的生态效能越高。因此,将生态美学应用于园林环境艺术设计时,应针对不同功能分区,打造复杂程度较高的个性化植物群落。

4.1.1 儿童区。

可增设具有科普教育作用的植物群落,例如、薰衣草、茉莉等花卉植物能增强儿童的感官体验,植物散发的香味有助于提神醒脑,对儿童的健康成长有益;多肉、蕨类植物等能增加儿童触感体验;草莓、樱桃等植物能让儿童获得体验乐趣。

4.1.2 青年区。

适宜打造具有生机活力的植物群落,例如,向日葵、波斯菊、百日草等花卉植物色彩鲜艳、花期较长;狼尾草、芒草、细叶针茅等观赏草类形态独特、生命力强且易于打理;薰衣草、薄荷、迷迭香等草本植物香气宜人。

4.1.3 老年区。

避免选择带刺或有毒植物,且植物布局不能过于密集,防止发生意外。例如,梧桐、银杏等可供遮荫的乔木;薄荷、菊花等药用植物具有保健作用;金银花、绣球等观赏性植物能带来良好的视觉体验;吊兰、常春藤等植物有助于改善空气质量,有利于人们身心健康。

4.2 适当增设园林小品

园林小品是指以具有生态价值的材质为原材料,供居民休息、装饰、照明、展示的小型建筑设施。将生态美学应用于园林环境艺术设计时,应适当增设观赏型、实用型以及服务型的园林小品。

4.2.1 观赏型园林小品。

可使用竹子、再生木材营建亭台楼阁,并设计绿色屋顶,或使用石材、竹材搭建桥梁,或使用混凝土仿石材料营造假山,以提升园林环境的美观性和生态性。

4.2.2 实用型园林小品。

可基于美学角度,并结合园林景观主题,使用再生塑料、复合木材、再生金属以及生物塑料等生态材料构建座椅、凉亭、长廊等,以提升园林环境的观赏性和实用性。

4.2.3 服务型园林小品。

可使用可回收塑料、玻璃钢、木材以及经过特殊处理的纸板,构造形态各异的垃圾桶;使用天然石材、竹材以及金属等多种环保材料打造指示牌;利用太阳能板、LED灯泡、再生塑料以及生物降解材料打造照明设施,以此将生态美学深度融入园林环境艺术设计,为实现园林环境可持续发展赋能。

4.3 实现资源循环利用

4.3.1 可再生能源层面。

在园林环境艺术设计过程中,可安装太阳能光伏板或太阳能热水器,用于照明、提供热水;利用地下热能为园林提供供暖或制冷服务;安装小型风力发电机,充分利用风能为园林提供发电服务。

4.3.2 废物资源化利用层面。

可将园林有机废弃物(树枝、树叶、草坪废料等)进行厌氧消化或堆肥处理,以此生产沼气这一可再生能源;借助建筑施工中产生的废土、残渣以及弃土,用于园林场地的洼地填埋、微地形塑造和山地填高;积极利用当地建筑垃圾消纳场,对垃圾进行二次分类与无害化处理,用作堆山造景,构建出集生态与美观于一体的园林景观;对旧金属、旧木材等临时建筑物以及废弃旧建筑进行二次改造利用,可将其制成雕塑、座椅以及摆件,在创新园林环境艺术设计的同时,还能提升园林环境艺术设计的美观性。

4.4 科学设计水体景观

(1)充分考虑地势对排水的影响,在水体景观中配置排水沟、渗管以及盲沟,同时,增设暗渠、优化湖底地形设计,既能提升水体景观的观赏性,又能达到防汛、排涝以及水源调度的目的。

(2)最大程度利用自然地形设计溪流、湖泊、瀑布等水体景观,以减少对自然环境的破坏。

(3)可在水体周围种植本土水生植物,发挥自然净化水体的功能。

(4)通过建立湿地系统、人工浮岛等,利用植物和微生物的自然净化能力改善水质。

(5)可利用石笼、木桩等材料打造生态驳岸景观,也可通过卵石缓坡护岸、山石护岸以及覆土石笼等方式,达到恢复水体生态环境的目的。

(6)在水体中设置循环泵、雨水收集池、渗透井、渗透性铺装等设施及水质监测系统,定期监测水质,丰富水体生物多样性,实现对水资源的综合管理及循环利用,推动园林设计可持续发展。

2025年第2期

现代园艺

5 结语

基于大力推进生态文明建设的政策背景,将生态美学深度融入园林环境艺术设计,是践行“绿水青山就是金山银山”理念的重要体现,对于促进我国整体向“绿色、循环、低碳”方向发展具有重要的现实意义。因此,针对园林环境艺术设计,应基于生态美学角度,从植物群落搭配、园林小品设计、资源循环利用、水体景观设计层面进行创新性和美学设计,从而推动园林环境艺术设计绿色可持续发展。

参考文献

(收稿:2024-09-01)

[1]杨青娟,林子琦,张启茂,等,高铁廊道桥下空间生态节点识别及优化研究——以成都市建成区高铁廊道为例 南方建筑,2023(10):38-46.

[2]段超,杨杰,实践范畴的范式转换与当代中国美学话语体系构建山东社会科学,2024(04): 134-141.

[3]李桂花,陈诗棋,生态文明建设的美学基础城市与环境研究,2023(01):33-44.

[5]刘芯如,张宇城市绿化进程中土地开发利用的规划研究植物学报,2022,57(04):551-552.

[6]谷康民众生活方式变迁与园林价值调适:基于新中国成立以来的一种历史比较分析[ 学海,2022(05):210-216.

[7]张梓墨,刘珊珊,黄晓,晚明止园入园空间设计分析 曲径通幽入國模式的常规与变体装饰,2023(09): 78-83.

[8]吕光耀,蒋红缘,李雪萍,等 行动者网络理论视角下乡村景观演化解析——以大理市喜洲村为例[]南方建筑,2023(12):58-67.

[9]王书艳,园与境:山水审美的园林转向与唐“诗境”说的形成团浙江社会科学,2023(03): 140-147+161.

[10]怀康.旅游园林设计与游客审美互动探究社会科学家,2021(06):72-77.

[11]王渤森,刘新,钟芳,共同的栖息地 为城市生物多样性而设计装 饰,2023(01):58-69.

[12]张瑜,罗文庭,张皓寰,等 时序Sentinel-1 Sentinel-2数据支持下的鄱阳湖湿地草本植物群落制图分类遥感学报,2023,27(06):1362-1375.

[13]陈烨 后工业景观的生态意蕴及其生态审美观照[ 陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2023,52(06):95-103.

[14]王文亮, 磊杰,园林给排水工程的特点与施工技术探究给水排水,2022,58(增刊1):775-779.

[15]田琳琳,庄舜尧,杨浩 城市湿地生态系统的结构特征及现存问题资源开发与市场,2012,28(02):148-150+174.