立交桥下空间再利用:成都市城市更新实践与分析

摘要:成都市立交桥下剩余空间更新策略探讨,城市建设进入到存量优化阶段,立交桥下剩余空间由被忽视到受重视,成为城市更新中重要的一部分,成都市开始利用城市剩余空间打造“金角银边”,为立交桥下剩余空间的利用带来新的契机。因此,以成都市一二三环的40座立交桥下剩余空间为研究对象,通过实地调研和IPA-Kano模型进行分析和评价。结果表明,成都立交桥下剩余空间利用场景共计五大类:交通市政场景、商业消费场景、历史文化场景、体育运动场景和绿化景观场景;27项指标中有24项满意度低于重要性;重点需要改善8个指标,其中包括内部通达性(A1)、交通可达性(A2)、人车分流(A3)、出入口合理性(A4)、步行舒适性(A5)、空间布局合理性(D2)、生态环境(E3)、环境协调性(E4)。最后,根据研究结果对立交桥下剩余空间提出更新优化策略,以期为同类性质的空间更新提供一定的参考借鉴,为城市更新中的剩余空间利用提供新的思路和方法。

关键词:成都市, 立交桥下剩余空间, 城市更新, IPA-Kano分析, 金角银边, 优化策略

我国城市进入了转型提质发展的新阶段,开始向存量减量发展转型。城市中的立交桥下剩余空间逐步从被忽视到受重视,场地形象从“邋遢”到美观,从“沉闷”到充满活力,逐渐成为社会关注的焦点。

成都市为加快建设公园城市示范区,充分挖掘城市中被忽略、未充分利用的剩余空间,打造为公园城市的金角银边。2021年颁布的《成都市“中优”区域城市剩余空间更新规划设计导则》提出具有成都特色、易操作、能落地的城市剩余空间更新技术指引和实践路径。《成都市家门口运动空间设置导则》提出可利用高架桥与立交桥空间设置体育场地设施。2022年7月,成都市公园城市建设管理局印发《成都市桥体立体绿化设计导则》,要求绕城高速范围内所有立交桥桥体遵照执行。这些举措是在资源要素紧张的背景下,探索精细化空间治理新模式,充分利用城市剩余空间打造“金角银边”,体现精致营城的理念,塑造成都品牌。因此,公园城市建设的要求为成都市立交桥下剩余空间的改造和利用带来了新的契机。

目前,立交桥下剩余空间的研究主要集中于景观空间优化[1-4]、生态环境因子[5-7]和植物绿化[8-11]3个方面。这些研究大部分属于定性分析,少部分通过定量分析方法对立交桥下剩余空间进行研究。IPA-Kano分析法作为一种定性研究的诊断模型,可以更加精确评价关键服务质量和使用人群的真实需求。在公园城市建设的背景下,成都立交桥下剩余空间在快速发展,针对目前现有的实际案例研究较少。因此,本研究运用I-PA-Kano分析法,从40座立交桥中选取具有代表性的成都立交桥下剩余空间展开研究,综合分析模型中具体指标要素,划分出各个要素优先顺序,并提出相应策略,以期对成都市立交桥下剩余空间建设起到一定参考作用,从而为国内同类性质空间更新提供有效的决策依据。

1研究区域

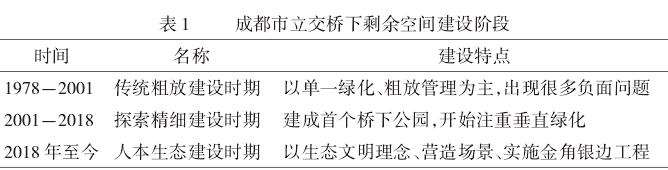

成都市立交桥下剩余空间建设,可大致分为3个阶段,分别为传统粗放建设时期(1978-2001年)、探索精细建设时期(2001-2018年)和人本生态建设时期(2018年至今)。第一时期的建设以单一绿化、粗放管理为主,出现了很多负面问题;探索建设时期建成了首个人南立交桥下公园,开始注重对道路墙梁构造物外立面进行垂直绿化覆盖;人本生态建设时期以生态文明理念、公园城市场景建设和满足人民对美好生活空间的需求为重点,构建“金角银边”品质空间。

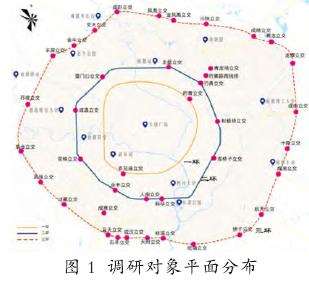

通过在地图软件搜索关键词,进行判断删减,选择了成都市一、二、三环共计约40座立交桥,作为本次系统调研的基本对象。

2研究方法

2.1实地调研

于2021年11月2023年3月展开多次量、多时段、多季节的调研,尽量选择天气好、阳光充足的时间,以成都三环以内的40座主要立交桥为对象,对其功能形态、交通组织、绿化形式等方面展开调研,总结归纳分析成都市立交桥下剩余空间类型。

2.2问卷调查法

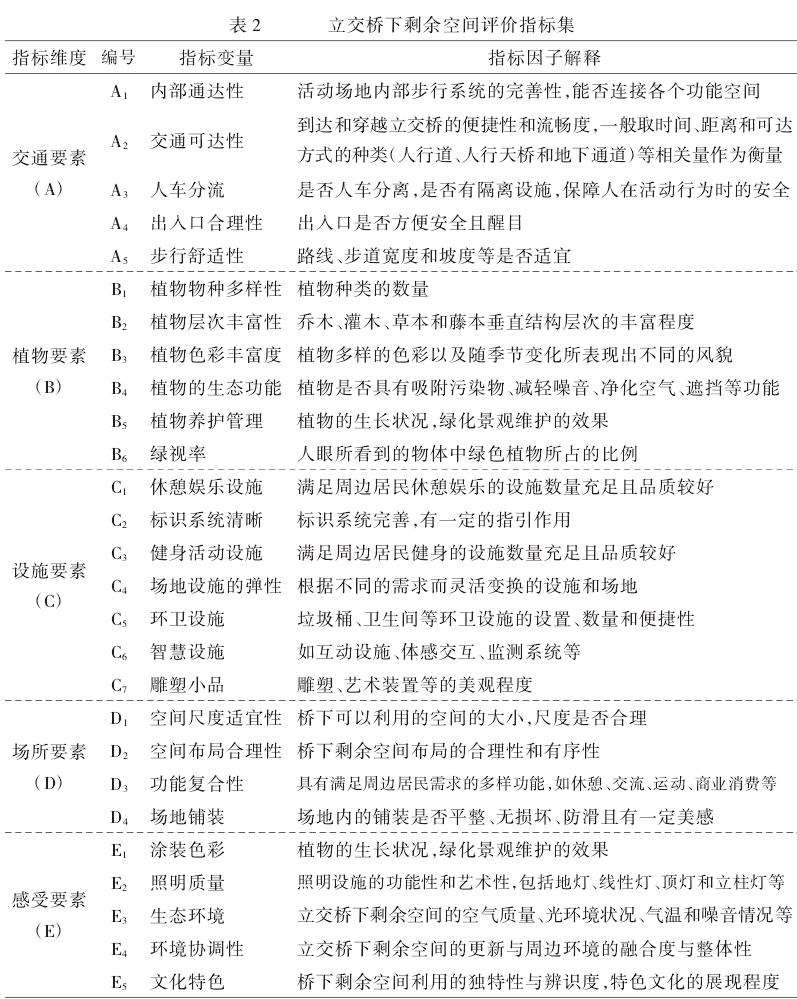

调查问卷内容来源为归纳总结立交桥下剩余空间相关文献和现有导则中的关键词和高频词,并根据现场调研的情况进行补充完善,形成包含5大指标、27个指标变量的评价体系(表2)。

各项指标因素的评价采用李克特5点量表,分为1~5分,“1”表示很不重要和很不满意,“2”表示不太重要和不太满意,“3”表示一般重要和一般满意,“4”表示比较重要和比较满意,“5”表示非常重要和非常满意。通过在2023年1月份线上发放问卷以及2月份在永丰立交、人南立交、府青跨线桥及营门口立交发放问卷,共计348份,最终回收337份,回收率为96.8%。最后剔除无效问卷,有效问卷327份,问卷有效率97%。将问卷数据导入SPSS25.0得出的问卷信度为0.912,效度为0.966,进一步验证了立交桥下剩余空间评价指标的可靠性和科学性。

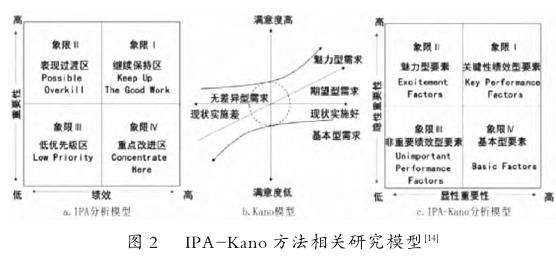

2.3IPA-Kano分析法

将IPA象限与Kano模型的要素结合,可以精准识别环境特征的优先次序[12]。横轴代表重要性,纵轴代表隐性重要性,其中隐性重要性利用27项指标因子的各项满意度与总体满意度的双因素Pearson线性相关系数来获取[13]。所有指标因素的重要性均值和隐性重要性均值作为X、Y轴的分割线划分为4个象限,最终分析模型呈现出的优化改进次序可以概括为基本型要素>关键性绩效型要素>魅力型要素>非重要绩效型要素。

3结果与分析

3.1立交桥下剩余空间利用类型

根据对成都市城市立交桥下剩余空间的基础调研,立交桥下剩余空间根据行人是否能进入绿地内,可以分为可进入空间和不可进入空间两大类(图3)。

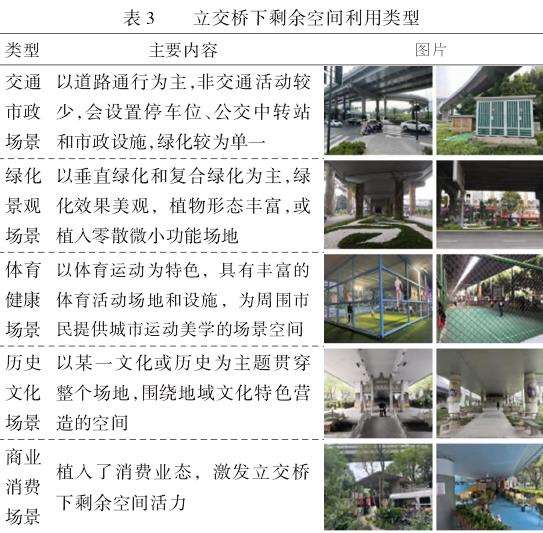

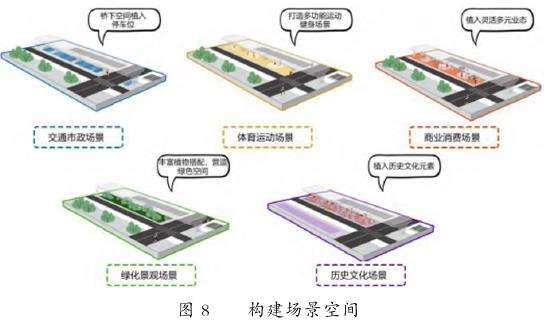

基于立交桥的功能形态、交通组织和绿化形式3个方面的特点以及通过文献阅读列举的常见类型,分析成都立交桥的利用形式,总结立交桥下剩余空间利用类型为5个场景,分别为交通市政场景、绿化景观场景、体育健康场景、历史文化场景、商业消费场景(表3)。

3.2立交桥下剩余空间重要性-满意度分析

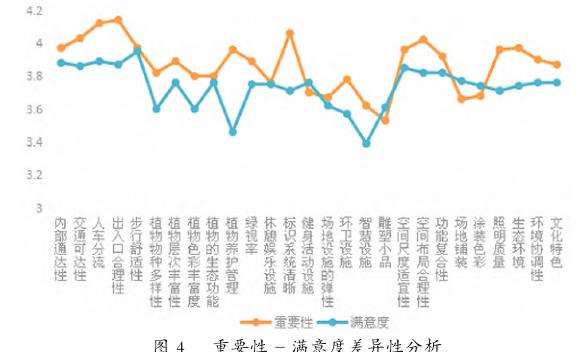

根据问卷中各个指标要素的重要性均值与满意度均值,由图4中直观反映立交桥下剩余空间要素的重要性感知与实际满意度的差异。27个指标中有24个低于期待值,分别为内部通达性(A1)、交通可达性(A2)、人车分流(A3)、出入口合理性(A4)、步行舒适性(A5)、植物物种多样性(B1)、植物层次丰富性(B2)、植物色彩丰富度(B3)、植物的生态功能(B4)、植物养护管理(B5)、绿视率(B6)、休憩娱乐设施(C1)、标识系统清晰(C2)、场地设施的弹性(C4)、环卫设施(C5)、智慧设施(C6)、空间尺度适宜性(D1)、空间布局合理性(D2)、功能复合性(D3)、照明质量(E2)、生态环境(E3)、环境协调性(E4)、文化特色(E5)。总的来说,立交桥下剩余空间还有很大提升空间。

3.3立交桥下剩余空间IPA-Kano分析

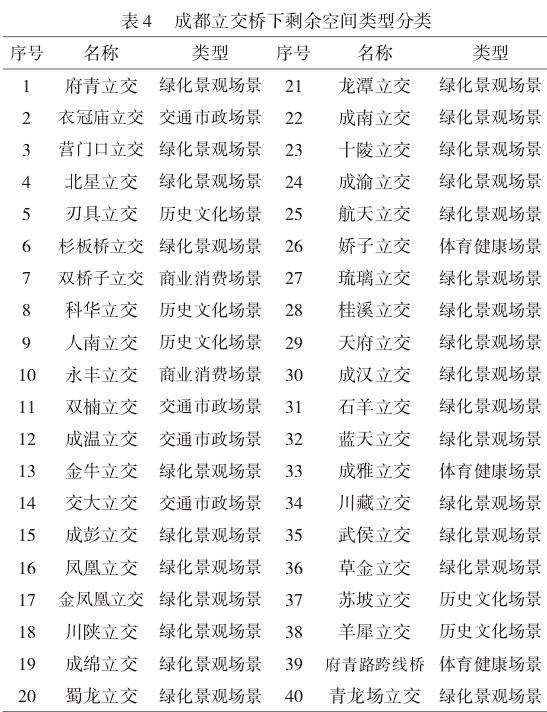

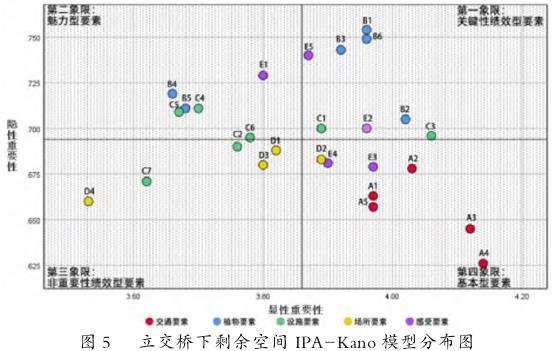

通过前文对40座立交桥下剩余空间类型的分类(表4),按照时间的跨度性、空间的参与性、内容的典范性的原则选取研究对象进行IPA-Kano分析(图5),最终选取4个重点对象,分别为商业消费场景类———永丰立交、历史文化场景类———人南立交、体育运动场景类———府青跨线桥、绿化景观场景类———营门口立交。

第一象限为关键性绩效型要素,有植物物种多样性(B1)、植物层次丰富性(B2)、植物色彩丰富度(B3)、绿视率(B6)、休憩娱乐设施(C1)、健身活动设施(C3)、照明质量(E2)、文化特色(E5)。落于此象限的指标要素有8个,这些指标性能的提升与总体满意度提升具有强正相关性,是当前最能提升立交桥下剩余空间满意度的关键项目,说明以上指标仍有改善的空间。

第二象限为魅力型要素,共有6个指标要素。其中包含植物生态功能(B4)、植物养护管理(B5)、场地设施的弹性(C4)、环卫设施(C5)、智慧设施(C6)、涂装色彩(E1)。这些指标要素为需求层次较高层面的要素,使用者对这部分指标要素不满意并不会降低总体满意度,但如果能够改善也能产生不错的效果。

第三个象限为非重要性绩效型要素,共有5个指标要素分别为:标识系统清晰(C2)、雕塑小品(C7)、空间尺度适宜性(D1)、功能复合性(D3)、场地铺装(D4)。位于该象限内的指标重要性相对较低,在今后的更新改造过程中进一步优化以上指标,空间质量会得到提升。

第四象限为基本型要素,有8个指标要素。其中包括内部通达性(A1)、交通可达性(A2)、人车分流(A3)、出入口合理性(A4)、步行舒适性(A5)、空间布局合理性(D2)、生态环境(E3)、环境协调性(E4)。落于此象限内的指标要素为受访者应当满足的最基本需求,也是场地内外较为突出的问题,其得到满足不会特别明显地提升其总体满意度,但是如果没有被满足,就会大幅度降低满意度,是立交桥下剩余空间优化需要重点改善的要素。

4立交桥下剩余空间更新优化策略

4.1优化交通,保障安全

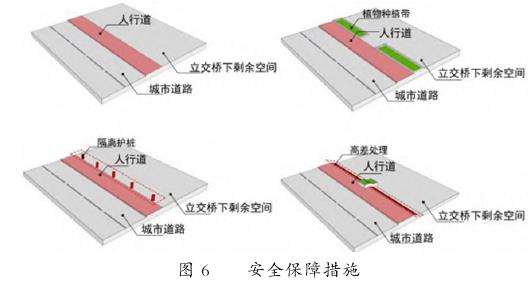

桥下剩余空间的危险因素来源于机动车道与场地相连,没有做到有效分割,因此需要缓冲区域来分割场地与车道,比如城市人行道、植物种植带、与机动车具有不一样高度的地形和隔离护栏(图6)等。

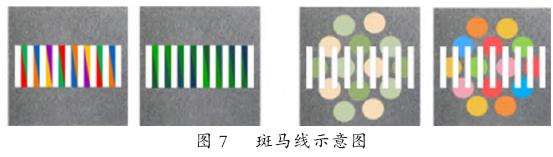

场地的出入口以及重要节点,应该设置醒目的斑马线(图7),在条件适宜的情况下,可以考虑通过天桥和地下通道等方式构建安全舒适的慢行系统。

4.2增加绿量,优化配置

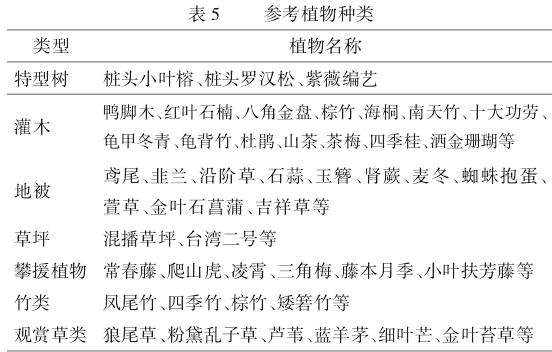

在植物的选择上,选用耐阴、耐旱和低成本维护的植物,要对灰尘、噪声和汽车尾气具有一定的吸附能力,以乡土植物为主,保障景观长远效果,还要注意植物景观的季相变化,充分利用开花植物和色叶植物,做到四时有景可赏。桥下剩余空间的利用形式特别是绿化景观场景时,可以选择特型树、灌木、地被、草坪、攀援植物、竹类和观赏草类(表5),其中特型树是川西特有,可体现出川派的技艺特色,重要节点可以结合场景性质选用特型树或者花境等绿化方式,此外在适宜的区域可以适当选用花乔木。

4.3以人为本,增量设施

在标识系统上,整体风格要鲜明、导向清晰、简洁明了。为保证空间安全,对于以人活动为主的桥下空间应实现监控全覆盖,并且布置充分的照明设备,照明设施的数量、形式和照度都应该满足安全需求,照明设置以安全、绿色、节能和适用为主,满足基本的功能性照明以后,在不影响桥梁和周边道路行车安全的前提下,可以考虑添加景观性艺术照明。在地面铺装优化上,主要集中于2个方面,一是要确保场地铺装的安全性,做到基本平整、不松动,紧密贴合场地和防滑等,同时还可以将生态理念融入场地的铺装中,通过收集水资源来养护桥下剩余空间的植物;二是根据场地功能性质,因地制宜地选择不同的材质和色彩,以区分场地不同区域,突显场地区域的标识性,如在休憩娱乐服务设施上,增加休憩娱乐设施的数量,以及实现多功能复合;为满足商业业态等各种需求,可以将模块化临时集装箱安置在立交桥下剩余空间内。

4.4合理布局,场景赋能

场景建构是将使用场景作为一种设计方法,在立交桥下剩余空间中进行空间到场景的转译,以人们的愿景建立场地的场景化设计逻辑,使用者需求与空间功能相耦合。基于前文调研和分析,可以构建交通市政场景、体育运动场景、绿化景观场景、商业消费场景、历史文化场景等多种场景,以满足不同使用人群的活动需求(图8)。

对于可利用空间较为充裕的立交桥,可以结合多种功能进行复合设置,提升利用效率。停车场、公交场站和大型市政设施(如垃圾中转站)需要确保机动车辆方便出入,这几类功能尽量避免复合设置,防止互相干扰,景观功能则可以与其他任何功能相结合(表6)。

4.5彰显人文,绿色生态

根据蜀地文化在四川的分布,关于立交桥下剩余空间的文化主题表现内容可设置为:北侧———“蜀道通途”表现蜀道从古至今、由难到易的奋斗过程。南侧———“天府华章”表现科技与未来,抽象的科学概念与感性的视觉艺术结合。东侧———“蜀誉天下”表现对外交流,古代丝绸之路的起点,马可波罗到成都,当代的借海出川等。西侧———“蜀风溯源”表现蜀地历史文化的源远流长,以汉代说唱俑为中心主体,配置有影响的蜀地出土文物。构思的文化题材可以包括剪纸、蜀文字的演绎、大运会的记忆、熊猫戏竹、神鸟光芒图案、廊桥火锅文化等,以此来展示成都新时代、大都市的良好形象,形成成都特色的立交桥下剩余空间风景线。

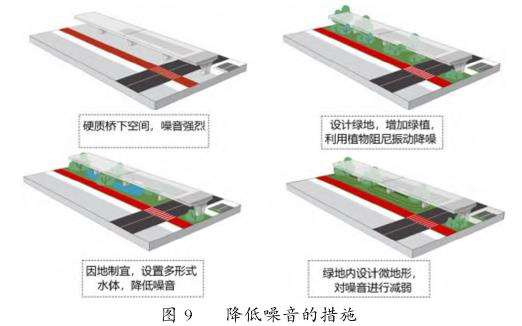

在有条件的场地内可以增添流动水体,以掩盖周边嘈杂声音;利用地形进行降噪,通过景观地形起伏,控制声波反射方向,可以在一定程度上实现降噪效果。

5展望

本研究通过IPA-Kano分析法明确了成都市立交桥下剩余空间的指标要素,并指出了具体的提升内容,但本研究仍然具有一定的局限性:许多立交桥下剩余空间更新迭代,肯定发生新的变化,现有的调研数据和现状问题会有偏差;提出的优化策略较为笼统,未针对具体对象进行策略优化。希望以后的研究在成都立交桥下剩余空间取得稳定的建设成效时进行,减少调研情况的误差,并根据每一座立交桥的情况,因地制宜提出细化策略。