哈尔滨老道外历史文化街区记忆景观分析与重塑策略研究

摘要

为提高记忆景观保护与重塑的针对性和有效性,基于集体记忆理论,以哈尔滨市老道外历史文化街区为例,通过半结构访谈法、网络文本获取、网络评论在线收集,文献书籍阅读等方法获取多源数据,从中提取老道外历史文化街区记忆景观要素,从而构建记忆景观评估体系,根据记忆景观评估体系设定预调查问卷,运用SPSS26.0进行探索性因子分析,形成初始相关理论结构模型,通过AMOS24.0对初始模型进行数据删除与修正,形成最终景观记忆度评估模型,数据化和可视化分析提高了模型的客观性和准确性,为后期老道外历史文化街区记忆景观保护与更新奠定基础。

关键词

集体记忆,老道外,历史文化街区,景观评估模型,中华巴洛克

文脉、社会文化与社群心理的忽视,场地原真性以及集体记忆保护的忽略,历史文化街区景观出现“趋同化”“千城一面”的现象,可见历史文化街区记忆景观的保护迫在眉睫。近年来,我国不断加强对历史文化街区的申报工作,截至2021年年底,全国历史文化街区总量超过1200片。

通过对哈尔滨市中华巴洛克一区二区实地调研发现,存在场地文化宣传讲解少、文化引导不清晰、部分景观不对应当地记忆文化、商业化建设导致记忆缺失等问题。集体记忆是特定文化内聚性和同一性的群体对自己过去的共同记忆[1],能够保留场地文化记忆,针对大多数原住居民对场地记忆的诉求以及对场地原真性的保护问题,本研究以集体记忆为理论基础,从再现文化记忆的角度出发塑造历史街区记忆景观,从而促进哈尔滨市老道外历史文化街区的保护更新。

1研究对象与研究方法

1.1研究对象

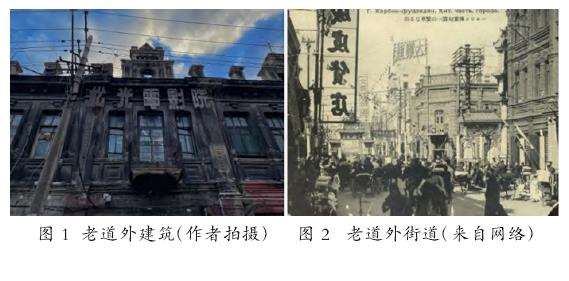

老道外历史文化街区是哈尔滨十大历史文化保护街区之一,是哈尔滨近代发展中历史文化最为悠久的地区,同时也是哈尔滨民族工商业的发源地。其场地内部仍保留着大部分中华巴洛克建筑群,展现着老道外的异域风情,岁月的痕迹增加了老道外的文化气息,凸显着哈尔滨的城市文化,吸引着全国各地的游客,其文化价值以及经济价值对于哈尔滨来说不言而喻,具有一定的文化研究性与代表性(图1、图2)。

1.2研究方法

1.2.1集体记忆理论。

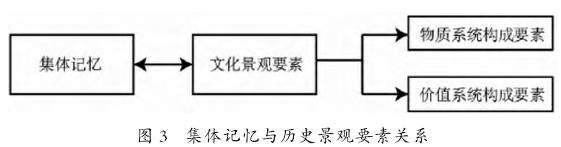

集体记忆植根于地方之中,是区别于其他族群的精神内核[1],表现空间意涵,提高地方认同,增强凝聚力以及归属感,其主要影响要素为文化景观要素[2-3](图3)。集体记忆亦构建想象中的地方[4],通过提取记忆的延续性[5],影响真实地方的建设,在历史遗址和城市保护、更新、重建中扮演重要角色。集体记忆的社会性在整个社会学领域中具有重要意义[6],近年来,集体记忆理论在城市文化空间的保护与重塑方面受到一定关注。本研究从历史街区原始记忆景观角度入手,结合多源数据融合分析,探讨集体记忆对老道外历史文化街区景观保护与更新的影响,更加全面、客观地分析场地历史景观记忆度,从而为老道外历史文化街区景观保护与更新提供更具针对性的参考借鉴。

1.2.2质性分析法。

通过对收集到的多源文本进行质性分析,构建老道外历史文化街区记忆元素评估体系,为后期评估模型构建提供初始结构。本次研究共获得文本数据8.4万字,包括传统文本数据2.6万字、网络文本数据5.8万字,调查运用Nvivo12Plus对已获取的传统文本数据和网络文本数据进行开放式编码、主轴式编码和选择性编码。

1.2.3因子分析法。

因子分析的基本目的是将相关比较密切的几个变量归在同一类中,以较少的几个因子反映原资料的大部分信息。其中探索性因子分析主要有助于建立新的假设、发展新的理论[7],本研究利用探索性因子分析将已得到的质性数据进行分析,运用SPSS26.0构建假设模型,利用AMOS24.0进行检验分析,得出因子间主要相关性,将各个变量归类,构建老道外历史文化街区记忆景观记忆度评估模型。

2老道外历史文化街区景观记忆元素分析

2.1初始数据获取

研究数据主要分为传统文本数据和网络文本数据2种,传统文本数据包括阅读书籍、文献以及半结构式访谈所获得的文本数据;网络文本数据包括在百度、贴吧、公众号等网站搜索的关于老道外记忆的网络文章,以及在抖音、小红书、微博等主流平台爬取的关于老道外记忆的网络评论。

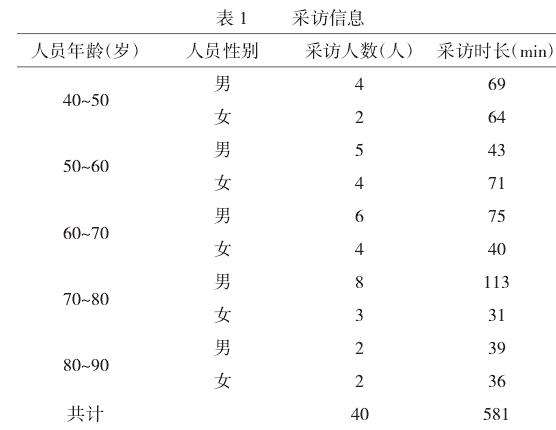

其中运用半结构式访谈法收集的部分文本数据,研究者以聊天的方式与受访人进行交流,运用手机录音设备对访谈全程进行录音(被采访者知情),2023年5月15-25日对曾居住在老道外的居民开展一对一半结构式访谈,共收集到40份访谈数据,其中居住60年以上的25份,居住时间60年以下的15份,采访时长581min(表1),访谈问题主要包括:您住在老道外多少年了,您是一直居住在这里吗;如果一直居住在这里您儿时记忆最深刻的场景有哪些;您对老道外哪些场所记忆深刻,分别在什么位置,您记忆深刻的原因;您能说说以前哪些事件令您印象深刻。访谈结束后将采访转换为文本。

2.2记忆元素评估分析

2.2.1开放式编码。

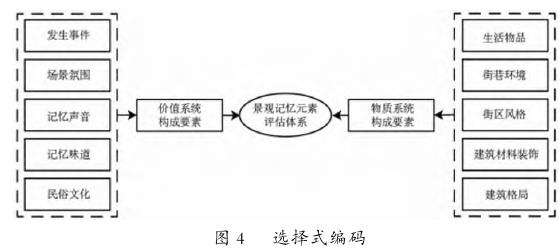

开放式编码是指研究者以客观的心态打散访谈对象所回答的内容,并对原始资料数据进行概念化和范畴化的过程[8]。本研究对40段采访文本以及网络获得的文本进行开放式编码,通过分析、比较、整合,最终提炼出744个参考点、10个初始范畴,分别为:发生事件、场景氛围、记忆声音、记忆味道、民俗文化、记忆物品、街巷环境、街区风格、建筑材料装饰以及建筑风格。

2.2.2主轴式编码。

主轴式编码主要是在开放式编码的基础上对其进行聚类分析,并根据各范畴之间联系形成更大的类属[8]。该研究主要对开放式编码中获取的10个初始范畴进行景观要素种类分析,最终得出物质系统构成要素、价值系统构成要素[3]两个主范畴。

2.2.3选择式编码。

选择式编码主要是从主范畴中归纳出主要关系,从而提取核心范畴[8]。在本研究中,结合原始材料、原始材料的概念化、初始范畴以及主范畴进行比较,最终提炼出“景观记忆要素评估体系”这一核心范畴(图4)。

2.2.4理论饱和度检验。

对编码前预留的60条文本进行编码,发现所得出的概念皆在已编码范围之内,未出现新概念,表明编码达到饱和水平,记忆景观评估体系覆盖范围较为全面[9]。

3老道外历史文化街区景观记忆元素概念模型构建

3.1初始量表生成

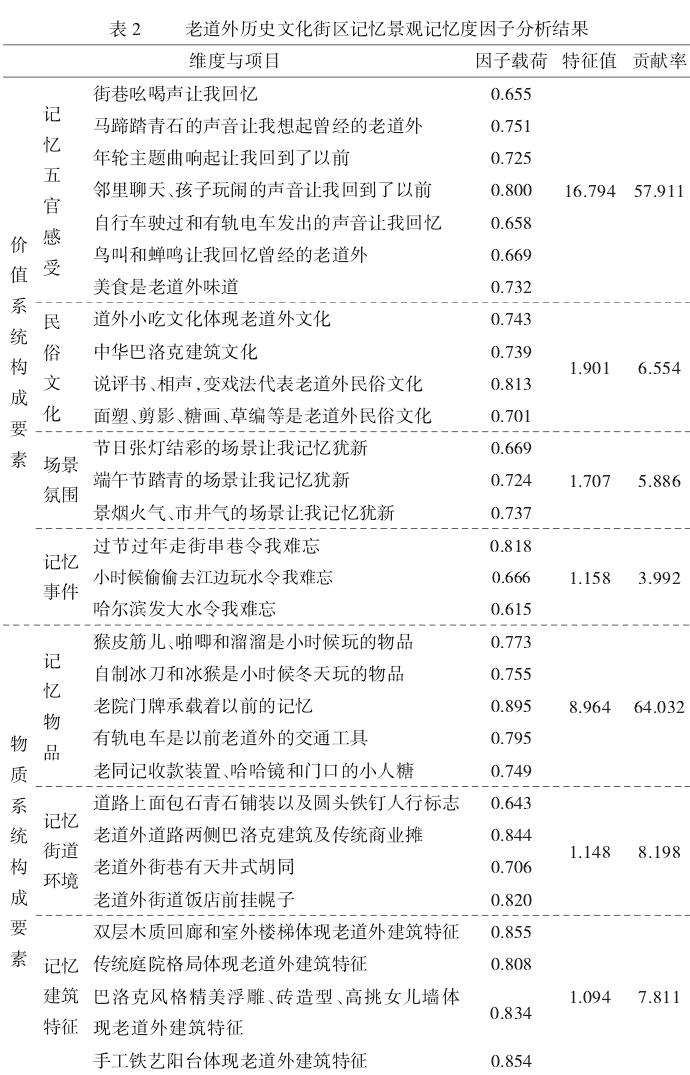

为了保证量表的设计是否可操作与主题契合,以及其信效度是否达标,在对整体进行正式问卷调查之前,于2023年6月3口分发预调查问卷,发放的地点选择在老道外居民区,接受问卷调查的人群大多为老道外本地居民,以确定问卷的针对性,共发放30份,回收30份,有效率为1000Io。本次调研总体信度为0.991,大于0.9,具有较好的一致性,KMO值为.978大于0.9,Bartlett球形检验显著性概率为0.000,小于0.01,则测量量表具有较好的效度,能够进行因子分析[10]。进一步采用主成分法进行探索性因子分析,保留特征根大于1,因子载荷大于0.5的题项[11]。经过修正删除后得到30个题项构成的7个公因子,其中价值系统构成要素题项17个,公因子4个,累计方差贡献率79.072%;物质系统构成要素题项13个,公因子3个,累计方差贡献率80.041%(表2)。

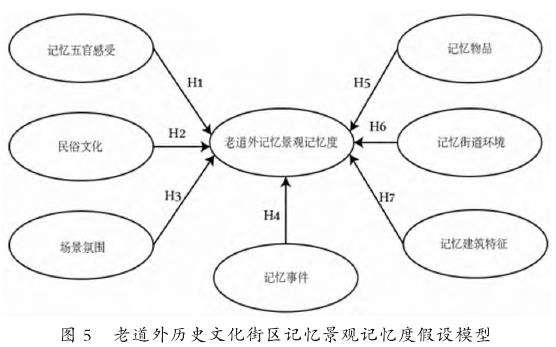

3.2概念模型构建与假设

基于探索性因子分析,构建老道外历史文化街区记忆景观记忆度假设模型,该模型包含7个潜在变量和30个观测变量,其中老道外记忆景观记忆度为内生潜在变量,五官感受、民俗文化、场景氛围、发生事件、生活物品、记忆街道环境、记忆建筑特征为外在潜在变量,这些潜在变量的记忆是影响老道外历史文化街区记忆景观记忆度的主要因素,因此提出假设关系。假设关系H1:记忆五官感受对老道外历史文化街区记忆景观记忆度有显著影响;假设关系H2:民俗文化对记忆度有显著影响;假设关系H3:场景氛围对记忆度有显著影响;假设关系H4:记忆事件对记忆度有显著影响;假设关系H5:记忆物品对记忆度有显著影响;假设关系H6:记忆街道环境对记忆度有显著影响;假设关系H7:记忆建筑特征对记忆度有显著影响(图5)。

3.3模型验证与修正

正式调查于2023年6月25日-7月15日在老道外历史文化街区持续进行,调查问卷共发放320份,回收307份,回收率96%,整体性别均衡,男性占56.68%,女性占43.32%。受访者大多为居住在老道外的居民(占58.63%),其次为哈尔滨市居民,占33.22%,哈尔滨市以外占8.14%;在居住时间上,居住老道外60年以上的居民占9.77%,20~60年的占60.92%,短于20年的占29.32%;由此可见,参与问卷的主要为居住时间长于20年的老道外居民,问卷针对性较强。应用统计软件SPSS26.0对总体问卷进行信效度分析检验,Cronbach'sα系数为0.996,KMO值和Bartlett球形检验显著性概率分别为0.976和0.000,表现出良好的信度效度,可以进一步分析[10]。

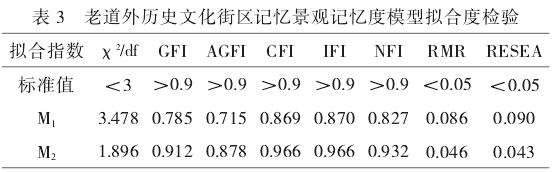

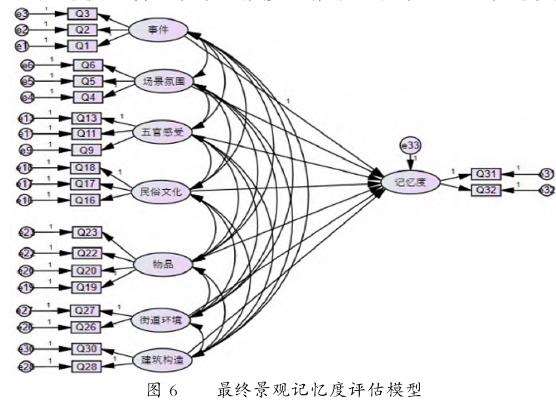

运用AMOS24.0进行初步模型构建,在剔除Q8、Q20后,7个测量模型中所有观测变量的标准化负荷取值在0.4以上,符合大于0.4的标准,形成包含29个观测变量的初始观测模型M1,通过AMOS24.0中运用极大似然估计对初始模型进行拟合度检验以及模型修正提升模型合理度,根据修正报表可知,记忆五官感受和记忆物品的修正指数较高,因此对此进行修改形成模型M2,经过修正后,χ2/df=1.896,IFI和GFI、CFI、NFI都达到了大于0.9的标准,RMSEA值为0.043(小于0.1),RMR值为0.046(小于0.05)表明模型适配度非常好,虽然AGFI未达0.9的标准,但介于0.85~0.9之间,表示模型拟合度可以接受[12](表3),从拟合数据来看,修正后的M2模型比初始模型M1更适合,因此选择M2作为最终景观记忆度评估模型(图6)。

3.4结果与分析

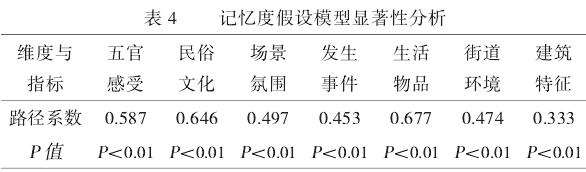

根据计算可知,五官感受的路径系数为0.587(P<0.01[13]),对记忆度有显著的正向影响,说明H1五官感受对老道外历史文化街区记忆景观记忆度有显著影响假设成立,其中美食是老道外的味道(Q9,0.802),是五官感受中最重要的影响因子;民俗文化的路径系数为0.646(P<0.01),对记忆度有显著的正向影响,说明H2民俗文化对老道外历史文化街区记忆景观记忆度有显著影响假设成立,其中中华巴洛克建筑文化(Q16,0.859)是民俗文化中最重要的影响因子;场景氛围的路径系数为0.497(P<0.01),对记忆度有显著的正向影响,说明H3场景氛围对老道外历史文化街区记忆景观记忆度有显著影响假设成立,其中烟火气、市井气的场景让我记忆犹新(Q6,0.667),是场景氛围中最重要的影响因子;发生事件的路径系数为0.453(P<0.01),对记忆度有显著的正向影响,说明H4发生事件对老道外历史文化街区记忆景观记忆度有显著影响假设成立,其中过节过年走街串巷令我难忘(Q1,0.753),是发生事件中最重要的影响因子;生活物品的路径系数为0.677(P<0.01),对记忆度有显著的正向影响,说明H5生活物品对老道外历史文化街区记忆景观记忆度有显著影响假设成立,其中猴皮筋儿、啪唧和溜溜(Q19,0.870)是生活物品中最重要的影响因子;街道环境的路径系数为0.474(P<0.01),对记忆度有显著的正向影响,说明H6街道环境对老道外历史文化街区记忆景观记忆度有显著影响假设成立,其中老道外道路两侧巴洛克建筑及传统商业摊(Q24,0.895)是街道环境中最重要的影响因子;建筑特征的路径系数为0.333(P<0.01),对记忆度有显著的正向影响,说明H7建筑特征对老道外历史文化街区记忆景观记忆度有显著影响假设成立,其中巴洛克风格精美浮雕、砖造型以及高挑女儿墙(Q29,0.650)是建筑特征中最重要的影响因子(表4)。

4老道外历史文化街区记忆景观重塑策略

4.1街区记忆景观生活化

通过对数据模型的分析可知,生活物品的路径系数最高(0.677),说明生活物品对记忆景观塑造具有最显著的影响,因此在进行老道外历史文化街区记忆景观保护与更新时应注意场地景观的生活化,在进行采访和文本编码时,了解到大部分受访者怀念以前使用的生活物品,并且其中大多数还对其进行珍藏,他们期望能够在现在的生活中再次看到。与生活物品相关性最高的是发生事件(相关系数为0.835),说明生活物品能够引出当时所发生的事件;相关性较高的是场景氛围(相关系数为0.538),说明由所看到的生活物品可以联想到当时的氛围感受。因此在对记忆景观生活化时要注重以老道外时期生活物品为主要连接,将发生事件和场景氛围结合塑造,从而突出场地的历史文化记忆。

4.2街区记忆景观文化

民俗文化路径系数较高(0.646),说明民俗文化对记忆景观塑造具有较显著的影响,因此在进行老道外历史文化街区记忆景观保护与更新时,也应注意塑造老道外的文化景观。在调研中有一部分是非老道外原有居民,他们在填问卷时也会偏向于了解老道外的文化,并且乐于去继续探寻老道外的文化底蕴。民俗文化与五官感受相关性最高(相关系数为0.985),说明文化能够在一定程度上影响一个人对场地的感知。相关性较高的是街道环境(相关系数为0.967),说明记忆中的老道外街道环境能够很好地体现出场地的民俗文化。因此在对记忆景观文化设计时,注意与五官感受和街道环境的相结合,根据老道外人对老道外的五官感受进行场地记忆景观设计,再现旧时情感,从而增强游客对街区文化的共鸣。街道环境则保留老道外文化,共同塑造文化记忆景观,增强场地的地域性与归属性。

5结论

本研究以集体记忆为理论基础,以塑造历史文化街区文化记忆景观,保留场地原真性为主要目的,通过多源数据质性分析与探索性因子分析,假设模型整体拟合度,构建历史文化街区景观记忆度评价模型。根据路径系数相关性得出五官感受、民俗文化、场景氛围、发生事件、生活物品、街道环境以及建筑特征7个维度均对历史文化街区景观记忆度具有显著正向影响,其中民俗文化与生活物品为关键影响因素,皆大于0.6,其余为重要影响因素。因此,在进行历史文化街区记忆景观保护与更新时,应注重景观的生活化与文化的交融,合理组织保护场地,灵活有效地塑造记忆景观。

在具体维度中,老道外美食是最能影响老道外人感官记忆的因子,凸显老道外记忆文化;中华巴洛克建筑文化是老道外历史文化的主要体现,也是唤醒人们记忆的主要途径;烟火气与市井气再现了记忆中生活在老道外的场景与氛围,通过场景重塑增强老道外历史文化街区的文化特殊性;过年走街串巷是发生事件中人们记忆度最高的因子,老道外始终热闹的年味是老道外人心中历久弥新的记忆;猴皮筋儿、啪唧和溜溜是老道外人儿时常玩的物品,同时也是记忆度最高的物品,代表着老道外的时代记忆;老道外道路两侧巴洛克建筑及传统商业摊是老道外历史街区街道环境的主要体现,再现了老道外时代文化;巴洛克风格精美浮雕、砖造型以及高挑女儿墙凸显老道外建筑特点。因此在各个维度记忆度景观重塑中,要注意其主要影响因素的体现,从而提高场地文化记忆的再现,更能保护场地原真性,凸显场地文化特色。(收稿:2024-01-03)