今北京动物园的前身“万牲园”①,其内不仅有中国历史上第一家动物园,从其组成内容和功能来看也是近代北京第一个面向大众开放的“公园”[1]。区别于上海、天津等开埠城市以文化植入为主的租界公园建设,“万牲园”是清末新政时期吸纳西方文明进行改革之时,利用“传统”容纳新事物的本土化空间营造的典范。

作为北京近代公园建设的开端,目前对于万牲园的研究集中以下3个方面:

1)朱家溍、杨小燕等先后利用档案史料梳理万牲园的建设发展历程与营造经营概况,并对农事试验场前身“乐善园”与“三贝子花园”进行详考[1-2][3]383-386[4-5];后续研究中,王炜、闫虹引入报刊、游记、图像等多重史料,从公园学视角进一步探索清末及民国时期万牲园的开放及使用情况[6]25-50;

2)在相对翔实的档案史料研究基础上,学者张宝章梳理了乾隆时期乐善园行宫空间布局与景点[7],贾珺结合图纸及文献记录复原清光绪年间继园空间布局与景点特征,探讨古典园林时期该园的造园意匠[8];

3)近年来出现从城市史与社会史等多学科视角解读万牲园作为清末改革产物的多重价值,这方面以林峥和赵昕昕2位学者为代表[1,9],对于本研究的开展有较大启发。

林峥在对西方“万牲园”产生过程及国人出访时对于“公园”“万牲园”认知的双重研究基础上,提出万牲园在大众视野中作为“新兴公园”为北京市民提供了新型娱乐休闲空间的观点。赵昕昕则是在此基础上从休闲空间、权力场域和文化意象3个层面,将研究推向清末至民国时期万牲园与社会大众的互动模式等更深层次探索。

综上,万牲园作为北京城从古典走向现代发展过程中的重要个案,现有研究中以相关史料收集与整理为主,部分研究涉及古典园林时期的造园特征,及其在清末民国时期作为重要公共空间的社会价值探讨。尚未关注其面临西方文化冲击之时,作为新型功能承载体在物质空间营造层面上的设计应对方式。

因此,本文通过对档案、图像、报刊、游记等多种史料考察,回归历史语境下探索万牲园建设动因与营造理念,解析其从古典园林原址转型为近代“公园”过程中呈现的营造特征与手法,重新审视其在北京园林发展史上的重要价值。

1万牲园建设的发端:清末新政中的“振兴农务”与“导民善法”

1.1清末“振兴农务”的倡导与官绅日本考察

鸦片战争之后,以“自强”“求富”为目的的洋务派积极兴办工业、开办学堂,意图以技术兴国,对于农业发展有所忽视;而在甲午之后,国人认识到改良农业生产、振兴农业经济是国家富强之基础[10]。因此为了尽快实施变革以求富国强国,国内掀起赴日考察的浪潮,这个过程中对于农政的考察学习也引发了国内新一轮农工商业改革[11]。

1902年,直隶农务局总办黄璟赴日“购采农具,取彼新法”。在日本期间,除了对于农业相关技术、农作物品种、农具等进行了细致考察,还尤为关注相关科研教育场所的功能与布置。如在日记中记录了涩谷农科大学试验场包括农作物生产试验、动物养殖、农事与教学服务等场所[12]53;考察了新宿植物御苑②,描述作为日皇、日后偶尔临幸之所,其内包括花园、果园、菜园、树园、动物园等[12]66。1903年的大阪博览会期间,各界人士前往日本考察更为频繁深入。

该次博览会包括10门59类,其中第一门就是农业及园艺,涉及植物类、动物类、农业方法等内容的介绍与展示[14]。在1903年出访日本归国后,载振奏请成立商部,建议在“繁盛商埠酌设试验场”,以便将农业生产中土质、种子、肥料、气候等项“逐一考求,纵人观览”,使民众能够认识到采用农业新法之必要性,以达到振兴农务的目的[15]。

1.2清末西访中对于公园的认知与“导民善法”的提出

清末万牲园开放之前,北京城内供休闲娱乐的公共空间是极其有限的,民众日常休闲活动或为“站街”或为室内纵情声色[16]。因此国人在西访之时,对于欧美各国城市内公园、博物馆等游览场所印象深刻,认为多样化的公共活动场所有益于市民精神建构。如梁启超1904年在《新大陆游记》中,刊载有图书馆、会堂、街道、公园等风景照片(图1),并对纽约公园的功能、面积、作用等进行详细介绍,直言“繁盛之市,若无相当之公园,则于卫生上于道德上皆有大害”[18]。

随着更多西访者回国,对在首善之区北京建设公园的呼声强烈,认为公园提供的多种活动与功能可以使人“生爱国之心”“获卫生之益”,是国家文明的体现[19]。与此同时为了进一步强化改革,清政府在1905年派遣五大臣出洋考察宪政,涉及日、英、法、比、美、德、意、澳等国。出洋归来,端方、戴鸿慈于1906年10月上奏陈述西访中对各国“导民善法”的认知,为使得“民智日开,民生日遂,共优游于文囿艺林之下,而得化民成俗之方”,恳请在京师次第举办图书馆、博物馆、万牲园、公园[20]。

在现今认知中,一般将动物园作为公园的一类,但是晚清因为出访者是在同一时间阶段内游览动物园(万牲园)、植物园、公园等处,对于这些的概念认知会有所模糊[1]。如端方在奏折中称公园“就原埠空旷之区,讲求森林种植之学,与植物园为一类,而广大过之”;对万牲园论述中则是提到除了认知各种动物以外,也可“兼为娱乐之区”。一同出行的戴鸿慈则在其日记中记录“傍暮往公园一游。 此处拓地不多,而结构极善。有亭,有台,有河,有船,树林茂翳之中,电灯交错,酒馆、浴室、音乐、小剧,无一不备”[21],关注到公园对多种活动的功能承载。因此尽管端方“导民善法”中将万牲园与公园分而列之,但在后续建设中,更多的是将万牲园作为农事试验场的一部分考虑,在农事试验场整体建设中回应当时对于“北京公园”的呼声,注重其公众游憩与科普功能。

1.3万牲园的建设与开放

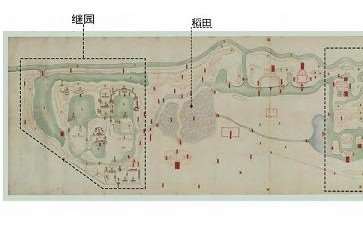

在五大臣西访的同时,为了进一步“兼采中西各法”兴办农业,1906年4月15日由商部上奏折,请示参照美国和日本的先进经验在京师筹办农事试验场,并从“便于观览”“利于研究”2个需求出发选定了西直门外的乐善园旧址,纳入邻近的继园、广善寺、惠安寺和周边的官地共计约71hm^2进行筹建[3]41。在建设之时强调要“广搜佳种,遍致名材”,因此向地方官员和出使大臣发函采购收集所在地的动植物与种子资源,并送至农事试验场进行储备,为“动、植物院之基础用”[5]。

1907年6月5日,由端方等出访大臣采购大量动物抵京,暂于广善寺内圈养,并于7月19日以农事试验场附设的万牲园名义对外售票开放[22-23]。市民争先前往游览,奠定了大众对于该处游憩性质的认知基础。尽管1908年6月16日农事试验场建成正式开放后,“万牲园”迁于试验场东侧并改称为动物园,大众语境中仍将此地称为“万牲园”。

如前文所述,公园作为西方文明的象征,清末进行市政改革之时,在北京建设公园的呼声持续不断,但是因为众多原因并未实现。因此农事试验场开放之后,相较于其农事科研科普机构的功能,时人更多的是将其作为游憩之所的“公园”来看待,如在《北京公园成立》一文中直言没曾想西直门外的试验场内“组织成一处北京公园”[24]。

通过回溯“万牲园”的建设背景与历程,可以发现其建设初衷是要作为承担农业试验与“劝稼劝农”科普功能的农事试验场使用,但从建设工程项分为“试验场、博览园、动物园”3类[25],及呈现为融农事试验、博物展览、游憩观赏等功能为一体的建设结果考察,已经突破了对于日本农事试验场原型的认知,及在建设初期满足皇室对于西方动物观赏的猎奇心理,综合性回应了“导民善法”中提出的在京师建设博物馆、万牲园、公园等代表先进文明设施的需求。因此下文将从其基于传统园林基底,容纳多重功能的空间建构与在地化经营2个方面,考察其营造途径与所呈现的特征。