文化精英如何塑造近代公园?西安莲湖公园的传统承续与社会启蒙实践

文章目录导航(TOC)

传统承续与文化精英的助推

1927年,国民政府统一,并迎来较为平稳的建设和发展时期。同年西安设市,行政体系的确立为公园建设提供了保障。就莲湖公园而言,1927年6月教育厅任命吕光渭①为大钊图书馆馆长时,即有在莲花池附近建设公园的筹划。

至11月,教育厅厅长黄统②重提修建公园一事,并请吕光渭着手收归土地、略加修葺[23]。1928年春,“厅长以训政伊始,百废待兴,建设公园修造攸关民生,因即呈准‘省政府修建莲湖公园’”[24],莲湖公园正式定名并获准建设。

这一阶段莲湖公园的建设得益于当地有识之士的支持和引导。黄统兼受传统私学与新式教育,颇有匡扶时局的雄才大略,他在公园建设中作为主力“集思广益,统筹全局,指示方略”[24]。吕光渭投身平民教育,亦曾致力留存国粹,为公园筹设不辞辛劳、实地奔走。他们复合文化精英与改革新锐的双重身份,既影响了公园在营造手法及思想上的传统延续,也引领了公园革新社会、开化民智的建设立意。

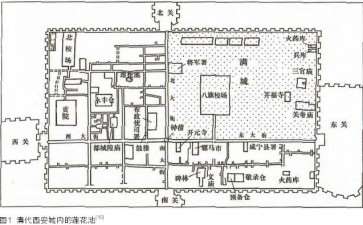

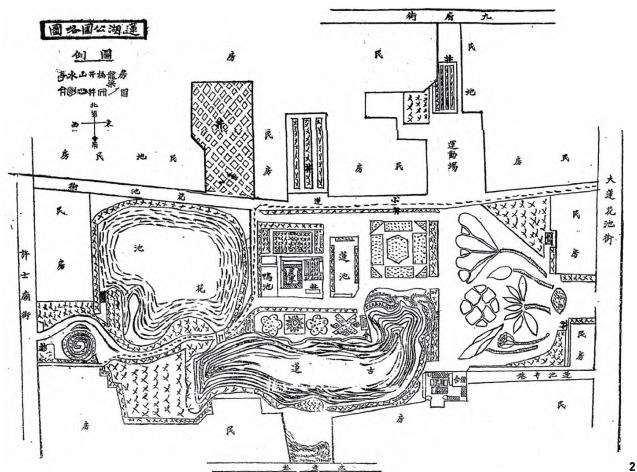

一方面,受制于当时较低的城市化水平,莲花池及其周边虽已属城区,但仍有较多农田、农庄分布,因此公园建设充分利用旧观,修缮池北农庄作为“农家”一景,在其周边保留水井、增添莲池、鸭池2方小塘,配以蔬圃,“点缀篱落”,景色如同乡野田园舒朗自然(图2)。

另一方面,运用传统营造经验堆山理水、点缀桥亭廊阁,塑造公园的风景品质。为解决池水来源问题,拟疏渠引水“流注公园”,环池东北建有规模颇大的“戴石土山”“绵延十余丈,山谷通以平桥、拱桥、栈道以便往来”,形成了山环水绕的总体格局。莲花池中架设拱桥,“堆起岛屿一处”“建折廊数间”“沿池修造水阁房廊数处”,并预备在园中点缀“小亭数座”,增建2座可进入游赏的假山[24]。

黄统有吟“莲湖蓬岛拟仙乡,犹记当年草创忙”[25],可见园景经营中亦有模拟蓬瀛的造园传统延续。不过莲湖公园仅依托莲花池建“两池一岛”,没有完全采用“一池三山”的造景模式,或因受到水源供应和建设资金的限制,却也表明公园在营建初期并未以传统形制为主要追求,而是注重通过园林化的布局增强游赏性。

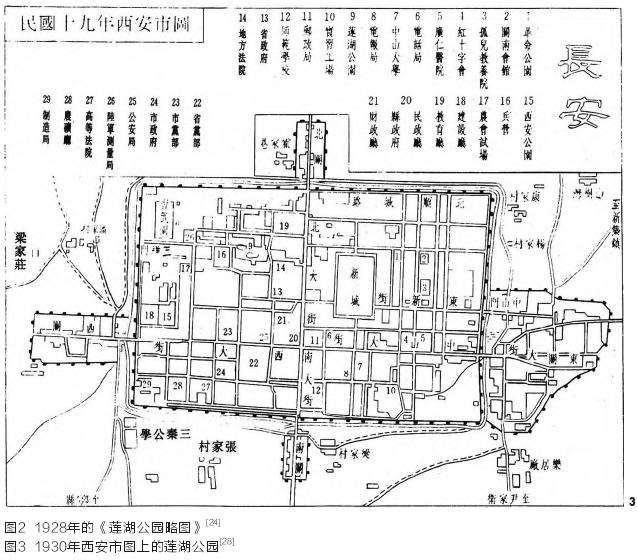

经此建设,西安莲湖公园面貌焕然一新。1928年5月,“莲湖公园栽植花木,建筑土山、桥梁、亭、池等”基本就绪图3,总体上保留了山水田园、花木葱茏的传统韵味,成为张恨水游记所述“西安市上单有的一个市民清游之所”[27]。

在整合田园风光、系统布设园林、强化大众游赏的同时,社会组织方式的变化带来新兴的建设、服务和管理举措,进一步彰显了公园的公共属性,一度出现公园与公众的积极互动。黄统曾呈请动员学校师生参与公园植树;园内开办“阅报室”、筹建“运动场”“茶点各馆”,添置阳伞、音乐亭、游船等服务及游赏设施;另专设事务管理处、由吕光渭拟定各项规章制度等[24]。此外,在战乱初平、民生凋敝、百废待兴之时,莲湖公园因“攸关民生”而获教育厅出资先行修建,可见其作为教育民众、启发民智的场所而受到重视。相应的,公园成为传达社会理念、促进公众启蒙的载体,公众则成为公园的服务对象和使用主体,二者紧密的相互关系蕴含着黄统、吕光渭对于大众现代市民身份的认同,反映了他们借由公园开展社会教育、培育现代市民的期愿。

可见,地方文化精英的加入发挥了阶段性的主导作用,他们依凭个人的文化素养与敏锐的社会意识,接续传统脉络、兼容大众生活,积极推进公园的有序建设,促使公园的公共属性在兴建过程中落地生根,立足社会教育、“以供公众之娱乐、谋公共之利益”[24]的公园职能也逐渐成为共识,可以说初步完成了由“公园”之名向公园之实的转变。而类如西安地图上将“莲湖公园”与市府机关、医院、大学等一并作为“地标”加以注明(图3)的做法,还意味着公园不仅确立了其在社会生活中的重要价值,还获得了在现代城市格局中的独特地位。

20世纪20年代,亦有与莲湖公园类似的其他一些内陆自建公园建设,在形制上参仿传统的园林布局,追求丰富、变化的游观体验,适度容纳新型的娱乐活动;在建设上多由地方志士贤达助推,附有强烈的社会教育意味。

前者的“自在”特征显然与建设者所濡染的文化背景和社会环境有关,后者的“自为”机理则显示了公园所承载的教化意义的影响——这是晚清时公园作为“导民善法”的教化功能的延伸,也与1900—1910年日本“社会教育”理念的传入有关③,公园被列为开展通俗教育、助益社会改良的“机关”并由教育部门主管[29-30],因此活跃于地方教育事业的文化精英作为一方“乡贤”自觉参与推动公园筹设(如1924年编纂的《昆明市志》将金碧公园、翠湖公园的建设活动归于“教育”而非“公用”或“娱乐”事业[31]),推动了自建公园形态的在地性,以及公园经营的自主性。